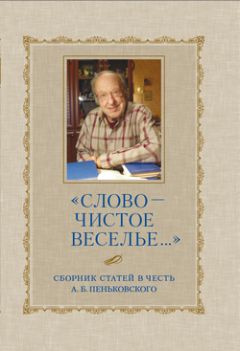

Сборник статей - «Слово – чистое веселье…»: Сборник статей в честь А. Б. Пеньковского

Помощь проекту

«Слово – чистое веселье…»: Сборник статей в честь А. Б. Пеньковского читать книгу онлайн

СКАЗКА, а также ПОВЕСТЬ: «поток жизненных событий, хранящийся в чьей-либо памяти» – а не какие-либо другие значения этих слов (с. 112–114/125—127); в примечании 32/44 (с. 416–417/482—483) приводятся цитаты из Вяземского, К. Павловой, Пушкина, Лермонтова, убедительно иллюстрирующие такое словоупотребление, а также упоминаются употребления слова роман с тем же регулярным переносом и образ «книги жизни», восходящий к «Апокалипсису»; даются цитаты из Лермонтова и А. Григорьева с близкими образами — страницы прошлого, свиток прошлого и др.

ДЕВА: "молодая прекрасная женщина (в том числе замужняя)" (с. 136/151 и сл., 424/494). Этюд, посвященный слову дева, носит проблемный характер, и здесь мне не избежать обширного цитирования (с. 138/153):

(…) семантическая структура слова дева, как и у других таксономических терминов, обслуживающих поло-возрастную сферу (девочка, девушка, мальчик, юноша, отрок, женщина, мужчина…), представляет собой комплекс или пучок семантических признаков-компонентов, каждый из которых – один или в той или иной связке – может при определенных условиях, выдвигаясь на передний план, подавлять и погружать в тень все или некоторые другие. Так, в слове женщина в зависимости от контекста может актуализироваться только «пол», заслоняющий все остальные возможные признаки, включая и возраст, (…) или «пол + возраст» {женщины и дети), или, например, «пол + обусловленные им (…) те или иные типичные сущностные признаки „женскости“». Так, отвечая Вяземскому на его сомнения по поводу письма Татьяны, Пушкин писал: «… если, впрочем, смысл и не вполне точен, то тем более истины в письме; письмо женщины, к тому же 17-летней, к тому же влюбленной!» (…)/ Таким же образом в слове дева в пушкинскую эпоху на передний план либо выдвигались компоненты «пол» + «девственность» (…), либо, как это характерно для поэтического языка, все компоненты его значения, кроме «пола» и «возраста», оттеснялись на периферию, причем «женскость» была претворена в «женственность», а поэтические коннотации введены in media res семантической структуры и предстают нашему сознанию как «красота», «прекрасное», «прелесть», «очарование».

Эта цитата возвращает нас к плодотворным понятиям Ю. Н. Тынянова – лексическому единству и колеблющимся семантическим признакам слова [Тынянов 1965: 78 сл., 87 сл., 114 сл. ], – основательно забытым современной отечественной лексической семантикой, преимущественно занимающейся жестким членением слова-вокабулы на отдельные значения-лексемы и мало заботящейся об отражении их единства в рамках целого. В соответствии с семантической концепцией Тынянова слово предстает не только как совокупность отдельных лексических значений, но и как набор семантических признаков, из которых одни необходимы, актуализируются при любом употреблении слова, а другие могут выступать на передний план или, наоборот, подавляться. Так, если взять обсуждаемое слово дева, для него – в духе анализа А. Б. Пеньковского – можно выделить следующие признаки: «женский пол», «молодой возраст (условно – от 15 до 25 лет)», «незамужняя», «девственность», «красота». Первый признак необходим, а остальные четыре могут – в зависимости от языкового или ситуационного контекста употребления слова – актуализироваться или отсутствовать. Удивительным образом даже такой, казалось бы, неоспоримый признак, как «молодой возраст», может вытесняться контекстом; приведу пример такого вытеснения.

«Старец-колдун» в конце первой песни «Руслана и Людмилы», рассказывая Руслану о своей последней встрече с Наиной – «старушкой дряхлой» и «седой», – называет ее девой:

(…) «Скажи, давно ль, оставя свет, / Расстался я с душой и с милой? / Давно ли?..» – «Ровно сорок лет, – / Был девы роковой ответ: – / Сегодня семьдесят мне било (…)».[7]

А вскоре это наименование повторяет и сама колдунья, крича вослед убегающему финну: «О, недостойный! / Ты возмутил мой век спокойный, / Невинной девы ясны дни!» Тем самым, становится ясно, что, с одной стороны, здесь вытеснен признак «молодой возраст», а с другой – удержан признак «девственность» (в конце своей гневной тирады Наина усиливает упреки, называя беглеца «изменником», «извергом» и «девичьим вором»).

Таким образом, речь идет не о стандартном представлении слова в виде совокупности лексических значений, с возможной их иерархизацией, а о выделении в слове обязательных и факультативных компонентов. В некотором смысле существует единое слово дева, а различия между его частными употреблениями, имеющими разное содержание, описываются не в виде разных словарных значений, как это практикуется в обычных словарях и в большинстве семантических исследований, а посредством указания разных наборов актуализируемых семантических компонентов.

Я отдаю себе отчет в том, что в данном случае, возможно, выхожу за рамки реальных теоретических установок автора обсуждаемой книги, однако предлагаемые им примеры анализа лексических значений находятся в русле именно такого – инвариантного – подхода к описанию лексической семантики, за которым, как мне представляется, будущее.[8]

Что касается употребления слова предсказанье в данной строфе («Угрозы, толки, предсказанья…»), А. Б. Пеньковский усматривает в нем реализацию особого значения, «колеблющегося между „предположением“ и „угрозой“», которое иллюстрируется только одной цитатой, а этого все-таки мало. Вот соответствующая цитата из Вяземского (с. 418/484, примеч. 36/51 к с. 119/132; курсив автора «Нины…»): «Разумеется, Москва, не пропустила этого (интереса императора Александра к княжне Наталии Оболенской. – 77. 77.) мимо глаз и толков своих. Однажды домашние говорили о том при княгине-матери и шутя делали разные предположения. «Прежде этого задушу я ее своими руками», – сказала римская матрона, которая о Риме никакого понятия не имела. Нечего и говорить, что царское волокитство и все шуточные предсказания никакого следа по себе не оставили». В этой цитате предсказание можно понять и в обычном проспективном значении (~ «предвидение») – как квазисиноним ранее употребленного слова предположение. Поэтому мне пришлось не без сожаления отказаться от включения слова предсказанье в перечень лексических расхождений между современным языком и языком Пушкинского времени.

Два следующих слова относятся к одной из ключевых для концепции А. Б. Пеньковского строф – к VII строфе четвертой главы романа в стихах, с ее загадочными и по-настоящему до Пеньковского не прокомментированными строками: «(…) Уничтожать предрассужденья, / Которых не было и нет / У девочки в тринадцать лет! / Кого не утомят угрозы, / Моленья, клятвы, мнимый страх, / Записки на шести листах, / Обманы, сплетни, кольца, слезы, / Надзоры теток, матерей / И дружба тяжкая мужей».

КОЛЬЦА: «символически значимые, инициативные или ответные (…), акты дарения / получения в дар и отдаривания кольца (…)» (с. 132/147); здесь существенно не предметное, а «акционально-процессуальное» осмысление данного слова в данном контексте.

ТЕТКИ: «не только лица из прямого родства и свойства, но и просто причастные к жизни той или иной семьи» (с. 128/142). Это осмысление обильно иллюстрируется (с. 128–129/141—143) цитатами из писем Пушкина, А. Я. Булгакова, из воспоминаний М. Каменской, из повести М. С. Жуковой, из Н. Ф. Павлова, из «Княгини Литовской» Лермонтова, из «Записок» И. И. Гладилова.

Важное лексико-семантическое достижение книги – выявление «микропласта» русской лексики Пушкинского времени, объединенного смыслом «тоска»; в этот пласт, кроме «непосредственных» слов тоска и его производных и слова хандра, входят скука, зевота, зевать, лень, желчь. А. Б. Пеньковский, как мне представляется, серьезно поколебал (для меня – попросту развеял) научный миф о скучающем бездельнике, порочном и циничном демоне Онегине;[9] он выявил, что именно мотив тоски, а отнюдь не скуки в современном понимании этого слова, является доминантой психологического облика главного героя.[10] Данному мотиву и его лексико-семантическому освещению посвящена пространная вторая глава Части второй (около 80 страниц).

СКУКА. Значение «тоска», свойственное в Пушкинское время этому слову и однокоренным, рассматривается и обильно иллюстрируется в книге на нескольких десятках страниц. Испытывая в данном случае своего рода embarras de richesses (затруднение от избытка) и колеблясь в выборе цитаты, я поэтому предпочитаю просто отослать читателя к тексту «Нины». Дается тонкий сопоставительный семантический анализ сходств и различий в семантике скуки, тоски и хандры, причем речь идет не о четких разграничениях между разными словами, а о тенденциях (с. 187–199/211—224).