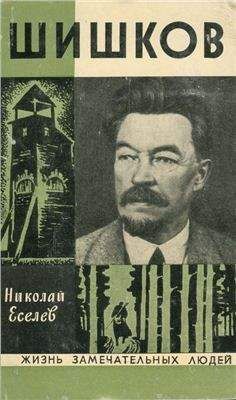

Николай Еселев - Шишков

Помощь проекту

Шишков читать книгу онлайн

Вспомним «Угрюм-реку». «Лось, сохатый, — играло в его мозгу», — пишет Шишков об Ибрагиме-Оглы. Не олень, а именно сохатый — слово, которое употребляют жители северо-восточных областей. «Прохор спустился к урезу воды, где мужики конопатили шитик». Не только для самого землепроходца и устроителя водных путей Сибири — Шишкова, но и для миллионов русских людей нашего севера-востока «урез воды», то есть самая кромка речного берега, вместе с выражением «конопатили шитик» — близкие выражения, читатель прямо-таки ощущает запах воды, влажной гальки, песка и смолы, ибо там, где конопатят, как правило, пользуются и смолой. Вы слышите стук особого долота — конопатки…

«А вот и приплесок…» — сказано у Шишкова. И одно это слово порождает в сознании читателя целую картину, ибо русский приплесок, или заплески, — это береговая полоса, до которой достает речная вода, образуя на влажном песке «заструги». Многие, несомненно, видели эти «заструги», похожие на извилины стиральной доски, на песчаных берегах, на снежных сугробах. «Задулины, сувои, снежные волны по насту, крутые и подбористые снаветру и отлогие сподветру», — поясняет Владимир Даль.

В многотрудном плавании Прохора и черкеса по Угрюм-реке им встречаются шивера, пороги, перекаты, запечки, осередыши. Сколько изобразительной емкости в этих областных словах, которые являют собой творческие возможности народа, создавшего «великий и могучий» русский язык. «Шивера» — каждому сибиряку известное слово, страшное для речников. Это плоская гряда, прикрытая водой во всю ширину. А сколь выразительно слово «осередыш»: подводный остров или же внезапная мель среди реки, на стрежне, на прямом пути судна.

Вспомним, что еще Карамзин, вообще-то говоря, далекий от разговорного народного языка, считал неизбежными в литературном языке некоторые «сибиризмы»: «Сибирское слово „тундра“ должно быть в русском лексиконе, ибо никаким другим мы не означим обширных низких, безлесных равнин, заросших мхом, о которых может говорить поэт, географ, путешественник, описывая Сибирь и берега Ледовитого моря…»

Напомним, что Вячеслав Шишков в период его путешествия по Нижней Тунгуске записал много старинных русских песен:

Песня полюбовная (старинная)

Уж вы, ноченьки, да мои темныя,

Ночи осенние!

Вы наскучили, ночи, напроскучили,

Ой, напроскучили.

Со милым-то ли дружком

Гулять разлучили.

Ой, не сама ли я девка

Глупо сделала,

Ой, глупо сделала, дружка спрогневала:

Эх, назвала-то я дружка

Горьким пьяницей,

Горьким пьяницей, мотом пропойщичком:

«Ой ты пошто, друг мой, упиваешься,

Во хмелинушке все валяешься,

Предо мной-то душой, красной девицей,

Ой, выхваляешься».

Ох, как на это ли, друг,

Ты возгневался?

Ой, ты забудь-забудь, мой сердешный друг,

Ой, да гневаться.

Лучше вспомни-ка, мой сердешный друг,

Как осенние мы ноченьки вдвоем

Да просиживали.

Тайные речи-то с тобой

Да говаривали.

Мы все думушки передумали,

Одна думушка с ума не шла.

Ой, как бы нам с тобой

Да поженитися.

По нашему мнению, это лучшая иллюстрация к словам известного языковеда А. М. Селищева: «Русские говоры Сибири, оторвавшись от ближайших говоров Европейской России, начали свою жизнь с тем запасом звуков, форм и лексики, какой был свойствен говорам их метрополии в XVI и XVII веках».

Очаги народного русского языка «горят» в Сибири с древнейших времен. Поэтому так много архаизмов и славянизмов употребляет в своих разговорах коренной сибиряк.

Начиная от Ермака, Ерофея Хабарова за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток шли люди разных областей России, и это придало языку сибиряков особый аромат, а его словарный состав воистину необъятен.

Словом, не о каких-либо диалектизмах должна идти речь, когда мы вчитываемся в роман «Угрюм-река» да и во все другие произведения Вячеслава Шишкова!

То, что я был первым редактором «Угрюм-реки», те многочисленные беседы, которые я вел с Вячеславом Яковлевичем, позволяют мне сказать о тех основных принципах, которых придерживался Вячеслав Шишков как стилист: это, во-первых, народность, о чем уже говорилось выше, а во-вторых, намеренное сближение даже авторской речи с разговорным языком.

В самом деле, если мы еще раз вернемся к построению авторских отступлений в «Угрюм-реке» с этой вот стилистической стороны, то мы и перечислить не сможем всех тех мест, где Шишков буквально разговаривает не только с героями романа, но и с тайгой, и с Угрюм-рекой, вообще говоря, с природой…

Это разговорное начало проявляется даже в авторском комментарии перед роковым выстрелом Прохора, что позволяет Шишкову достигнуть поставленной им же цели:

«Ты помнишь ли, Прохор Петрович, друг, странную ночь в избушке, когда филин свой голос подавал, помнишь ли, как целовал тогда свою Анфису, какую клятву непреложную приносил Анфисе в вечной любви своей? Вспомни, вспомни скорей, Прохор, мил-дружок, пока нож судьбы твоей не занесен!..» — взывает к прицелившемуся убийце создатель романа, перелагая своими словами «мысль в самой себе» злосчастной Анфисы. И, наконец, заключает возгласом, к ней обращенным: «Радуйся, Анфиса, приносящая нетронутую чистоту свою возлюбленному Прохору!..

…Радуйся, радуйся, несчастная Анфиса, и закрой свои оскорбленные глаза в примирении с жизнью!»

Часть четвертая «Угрюм-реки» открывается разговором автора как бы с тремя собеседниками. Сперва краткое обращение к читателю: «Ты помнишь, читатель, ту бурную ночь, когда смертью погибла Анфиса? Над всей тайгой, над всем миром тогда гремела гроза, ударила молния, и в одночасье сгорела хибарка, когда-то построенная Прохором Громовым. С того времени прошло несколько лет…»

Вслед за тем взволнованные слова к самой Угрюм-реке:

«Угрюм-река! Была ли ты когда-нибудь в природе и есть ли на свете та земля, которую размывали твои воды? Или в допетровские седые времена выдумал тебя какой-либо ветхий днями сказитель жемчужных слов и, выдумав, пустил по широкому миру, чтоб ты в веках передавалась легкокрылой песнью из уст в уста, пока не забудут тебя люди?

Пусть так, пусть тебя не было вовсе на белом свете. Но вот теперь ты, Угрюм-река, получила право на свое существование, ты знаменуешь собою — Жизнь».

И, наконец, зловещее предостережение, обращенное к Прохору Громову:

«Действуйте, действуйте, Прохор Петрович!

Величавая Угрюм-река у ваших ног.

За вами слово!»

Однако, рассказывая и о смешных эпизодах, Вячеслав Шишков пользуется тем же приемом. Читатель «Угрюм-реки» вряд ли забудет когда-либо почти гротескную фигуру наемного громовского инженера-американца мистера Кука, того самого, кто на потеху всем любил щегольнуть к месту и не к месту знанием «очень хорош рюсский пословиц», как например: «На чужую кровать рта не разевать».

Описывая своекорыстные и, конечно, тщетные попытки чудаковатого американца Кука пленить «владетельную» красавицу хозяйку Нину Громову, писатель опять-таки переходит на прямое авторское обращение к ней.

«Мисс Нина! Так неужели же вы никогда не обратите своего благосклонного внимания на несчастного мистера Кука? Ведь он же душка, ведь он же выписал из Нью-Йорка из института высшей косметики всевозможные руководства, притирания, принадлежности для ухода за мужской красотой! Его лицо крепко, приятно, выразительно, обмороженный нос утратил фиолетовый оттенок, веснушки исчезли. Ведь мистер Кук, тренируясь в любую свободную минуту, стал приобретать окружность форм, игривую пластику икр, бедер, бицепсов. Ведь он, наконец, получил из Америки большой сундук изящнейших костюмов и щеголяет в них…»

Те же языковые особенности проявились в книге Вячеслава Шишкова «Емельян Пугачев».

Ограничимся лишь немногими примерами.

«Через минуту они (Пугачев с казаком Семибратовым) были в завалившейся набок, подпертой тремя слегами избенке. На улице яркий день, а в избе сутемень. Скамью, куда можно сесть, казаки отыскали ощупью.

Маленькое оконце, затянутое вместо стекла бычьим пузырем; солома, как в хлеву, на земляном полу; черные стены; под потолком облако вспугнутых мух; у печки стадо тараканов; глиняные обвитые берестой горшки на полке; светец с корытцем; на скамьях две прялки да валек; возле двери голик; лохань да рукомойник — вот и вся утварь».

Многие слова этого отрывка помогают читателю ощутить эпоху, о которой идет речь в романе. И, как всегда, Шишков заботится о тех, кому предназначается книга. Он не дает сносок, разъясняющих значение тех или иных областных или старинных слов. Автор так конструирует фразы, что читатель как бы видит те предметы, которые, может быть, и обозначены непонятными для него словами. Молодой читатель, не знающий, что такое слега, из контекста поймет (настолько зримо описание), что это бревно. И когда Шишков скажет, что в корытце с водою, шипя, падали «золотые угольки» от горящей лучины, все вдруг становится явственным, материальным!