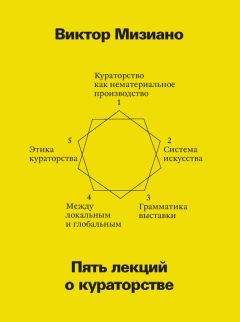

Виктор Мизиано - Пять лекций о кураторстве

Помощь проекту

Пять лекций о кураторстве читать книгу онлайн

Принять эти даты в расчет крайне важно. В поисках определения кураторства – специфики этой профессиональной практики и ее функции в системе искусства, – целесообразно присмотреться к обстоятельствам ее появления. Следует принять к сведению условия того исторического момента, когда фигура куратора оказалась затребованной временем. Нужно учесть изменения в способах общественного производства, возникшие в странах Запада тогда, когда появилось кураторство. Все это поможет нам понять, что привело художественные институции (коммерческие и некоммерческие) с присущим им разделением труда к тому, что показ искусства стал пониматься как творческий – индивидуальный, наделенный профессиональным и авторским статусом – акт. И в самом деле, почему столетиями искусство показывали, избегая фигуры куратора, а с какого-то момента обойтись без этой фигуры стало невозможно?

Рождение кураторства из духа критики

Принято считать, что кураторство как осознанная практика родилось из совокупности художественных событий, состоявшихся в сравнительно короткий период (конец 1960-х – начало 1970-х годов). Наиболее важным из них стала, пожалуй, выставка Харальда Зеемана «Когда отношения становятся формой», показанная в 1969 году в Бернском кунстхалле. В ней Зееман объединил широкий круг интернациональных художников, которые обратились к процессуальным и социально-интерактивным формам работы. Экспонаты выставки являли собой не столько самодостаточные произведения искусства, сколько результат развернутых во времени действий художников. Поэтому процессуальность, непредсказуемость и перформативность стали частью не только произведений, но и самой выставочной репрезентации. Вдумчивое прочтение зеемановской выставки предполагало, что внимание зрителя должно быть направлено не только на демонстрируемые объекты, но и на фигуру организатора выставки, задумавшего это процессуальное событие, выстроившего его драматургию и срежиссировавшего его протекание во времени (кстати, термины из области театра уместны и потому, что в кураторскую практику Зееман пришел из театральной режиссуры). В результате создатель выставки оказывается той фигурой, чья авторская воля проявляется в экспозиционном зрелище, то есть он становится куратором, а выставка предстает чем-то бо́льшим, чем просто расположенной в пространстве последовательностью статичных объектов, – она становится проектом, точнее кураторским проектом.

Еще одной опорной точкой в разговоре о рождении кураторства может стать деятельность американского художественного активиста Сета Сигелауба. Если Зееман, представив в выставочном зале различные формы процессуальности, разрушил фундаментальный для классической выставки принцип единства времени, то Сигелауб отказался от отождествления выставки с общим для представленных на ней произведений пространственным контекстом, то есть от единства места. Свою работу в тот период Сигелауб связал с художниками, которые были увлечены «дематериализацией» произведений. Свои выставки – к примеру, «Июль август сентябрь 1969» (July Augus September 1969) – он стал разворачивать в разных точках планеты с тем, чтобы единственным местом их сборки становилась публикация в виде книги.[2] И таким образом оказалось, что выставочное событие не может быть сведено к экпозиционному ряду: будучи рожденным из проектного усилия куратора, оно предполагает соучастие зрителя.

Наконец, в той мере, в какой организация выставки становится проектной работой, то есть приобретает очевидный авторский характер, она встречается с практикой художественной. В 1968 году бельгийский художник Марсель Бротарс приступил к осуществлению своего проекта «Музей современного искусства. Отдел орлов» («Musée d’Art Moderne, Département des Aigles»). Первоначально он был экспонирован в брюссельской квартире художника, а в 1970 году занял все выставочные площади Дюссельдорфского кунстхалле. В новой версии он был показан в 1972 году на Кассельской «Документе V» (куратором которой, кстати, был Харальд Зееман). Бротарс в этом проекте продолжил работу Марселя Дюшана по деконструкции художественной репрезентации. Но если Дюшан критически осмыслял выставочный показ, внося в него обыденный предмет («найденный объект», то есть реди-мэйд), который в этом контексте терял свои, как любит говорить теоретик искусства Борис Гройс, профанные качества и получал статус искусства, то у Бротарса реди-мэйдом и, следовательно, произведением искусства становилась вся выставка.

Проект «Музей современного искусства. Отдел орлов» – это собрание, материалом которого стали многочисленные «найденные объекты», объединенные лишь одним общим иконографическим мотивом – орлом. Уже на первом публичном показе «Музея» (осуществленном по приглашению и при участии куратора Дюссельдорфского кунстхалле, Юргена Хартена) этот мотив был представлен живописными полотнами и скульптурами, изображениями на банкнотах, бутылочных этикетках и почтовых марках, а также чучелами, геральдическими эмблемами, нашивками на различных униформах и т. д. Подобный показ, выстроенный со всей строгостью музейной науки (он был систематизирован, инвентаризирован, разбит по разделам и темам), носил характер грандиозной пародии. Как видим, если выставочная экспозиция в эпоху рождения кураторства и сохраняла свои традиционные пространственно-временные параметры, то она при этом становилась предметом остранения, (иронической) рефлексии и деконструкции.

Попытаемся сделать первые выводы из нашего краткого анализа трех кураторских дебютов. В каждом из них становлению кураторства сопутствует критическое сомнение в традиционном акте репрезентации. Выставочный показ во всех трех случаях деконструируется: во-первых, репрезентация лишается единства места и времени, а смысл и ценность репрезентационного акта теряют тождество с показываемым материалом. Во-вторых, утрата выставочным показом параметров, ранее казавшихся незыблемыми, приводит к тому, что отныне организатор выставки – то есть куратор – должен выработать новый язык репрезентации, с новыми, специально сконструированными пространственно-временными параметрами, адекватными показываемому материалу. И потому любой репрезентационный акт начинает предполагать некое авторское усилие, а сама выставка становится проектом. В-третьих, инновация и творческое воображение предстают неотъемлемым качеством выставочной практики. Из этого следует, что кураторская деятельность неизбежно формирует авторский стиль работы, то есть приобретает собственную поэтику. Наконец, в-четвертых, проектный и рефлексивный характер кураторской практики стал возможным в силу того, что и самой художественной деятельности сопутствует отныне критическое сомнение в традиционном акте репрезентации. И поэтому усилие по выработке новых параметров репрезентационного акта куратор разделяет с художниками: отныне выставочный показ и его пространственно-временное измерение становятся совместной диалогической работой куратора и художника.

Конечно же, эти три канонических примера не исчерпывают всей совокупности проявлений того явления, которое может быть названо «кураторским поворотом». Выставка в этот период становилась кураторским проектом в самых разных частях мира – от Сан-Паулу (в экспериментальной работе Вальтера Занини) до Варшавы (в программе галереи «Фоксал»). Разумеется, любой канон создается в результате упрощения богатства и сложности реальных обстоятельств. А потому закономерно, что любая канонизация приводит в действие попытки ее оспаривания – введения и рассмотрения новых (во многом не менее значимых) фактов и фигур. И даже если канон в итоге развенчивается, сам факт его появления крайне симп томатичен. Задавая норму, канон стягивает на себя некие ранее не связанные между собой события и смыслы, конструируя реальность.[3]

Возможно, именно поэтому в 2013 году Джермано Челант (фигура, разделяющая с Зееманом роль основателя профессии) осуществил «реинактмент» – то есть повторение, или воссоздание зеемановской выставки 1969 года. Это произошло в венецианском выставочном пространстве Фонда Прада. Этим жестом Челант подтвердил каноничность выставки «Когда отношения становятся формой» и одновременно сделал ее объектом критической интерпретации. В рамках кураторской практики репрезентация и критика тождественны друг другу. Итак, мы видим, что становление кураторства (как и его рождение) происходит из «духа критики».

Кураторская практика и новая экономика

Почему «кураторский поворот» пришелся именно на конец 1960-х – начало 1970-х? Думаю, один из возможных ответов на этот вопрос можно получить, поискав соответствия между изменениями в характере выставочной демонстрации искусства и тем, что происходило в те годы в общественном производстве. Сошлюсь в качестве примера на несколько источников, достаточно произвольных, но, несомненно, знаковых.