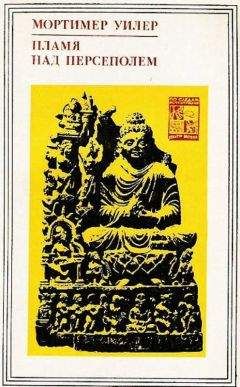

Мортимер Уилер - Пламя над Персеполем

Помощь проекту

Пламя над Персеполем читать книгу онлайн

Гандхара

На предыдущих страницах мы говорили о том влиянии, какое оказали на индийскую культуру драматические события в Персеполе. Именно к ним протянуты многочисленные и крепкие нити от эмблемы сегодняшней Индии, от ее святилищ, вытесанных в недрах гор, от великолепных образцов ее средневекового архитектурного ордера через диаспору персидских мастеров, возникшую после 330 г. до н. э., когда место прежнего мецената — павшей ахеменидской империи заступила империя Маурьев. Это были важные и ближайшие последствия похода Александра, но до странности далекие от целей завоевателя. Если бы дух его возвратился и увидел результат своих усилий, он, наверное, счел бы себя самым несчастным среди призраков. Впрочем, некоторым утешением послужили бы ему упорядоченные эллинистические города, оставленные им самим и его преемниками на просторах Бактрии и Северной Индии. Новые археологические открытия: в этих городах выдвинули проблему, которая давно уже волнует историков искусства. Проблема отчасти связана с греческой традицией, и нам следует обсудить ее.

Во второй половине XIX в. северо-западная пограничная область Индии, древняя Гандхара, возбудила любопытство европейцев неожиданным обилием предметов искусства, названного вскоре гандхарским. Это были многочисленные каменные изображения, преимущественно рельефы на зеленоватом сланце с Пешаварской равнины; они перемежались скульптурой из штука, массовой продукцией, которая большей частью, если не вся, была связана с представлениями и обрядами махаяны[42], процветавшей в этом районе в первых веках повой эры. Более точная дата не была установлена. До сих нор исследования буддийских памятников Гандхары — недавняя широко задуманная разведка в долине реки Сват и более обстоятельные, хотя не столь фундаментальные, раскопки в Афганистане — проводились без достаточного применения новейших аналитических методов. Однако можно быть уверенным, что ни один подлинный образец гандхарского искусства не обнаружен в стратиграфическом слое, предшествующем установлению в Индии кушанской династии во второй половине I в. н. э.[43] По-видимому, периодом существования гандхарской школы следует ориентировочно считать 100–450 гг. н. э., не учитывая экспериментальных и не вполне зрелых произведений, которые могли появляться ранее. Глина и штук постепенно вытеснили зеленый сланец во второй половине V в. н. э., когда в Индию вторглись из Средней Азии белые гунны, или эфталиты. С этого времени искусство едва существовало в отдаленных уголках страны, ненадолго возрождалось, но в целом это была гибель, медленное и неотвратимое угасание. Китайский путешественник Сюань-цзян, который побывал в этом краю в 630 г. н. э., рассказывает о том, как повелитель гуннов уничтожил всю царскую семью Гандхары, истребил более 90 тыс. жителей и разрушил 1600 буддийских монастырей. Стоит ли удивляться, что, когда он сам умер, «небо потемнело, и земля содрогнулась, и подул свирепый ветер, в то время пока он низвергался в ад на вечные муки».

Искусство Гандхары, несмотря на тематическое однообразие и весьма определенную направленность, очень сложно по составу. Множество греческих и римских черт находили в нем уже первые его ценители. К сожалению, им недоставало критического чутья. Воспитанные на музейных антиках и школьной латыни, они именовали это искусство «греко-буддийским», даже «греко-скифским», не замечая в нем собственно «гандхарского». Будда в широких складчатых одеждах казался похожим на Сократа или какого-нибудь иного греко-римского мудреца, облаченного в тогу. Базары и сама почва этой оживленной пограничной провинции поставляли все новью, и новые шедевры. Глиняные фигурки с классическими плиссированными подолами напоминали местным коллекционерам, пришельцам с Запада, изнывающим от ностальгии, то ли Афину, то ли Атласа, и фрагменты коринфских колонн и пилястр легко соединялись в картины далекого восточного форпоста средиземноморской цивилизации. Это было понятно, и это льстило воображению викторианского чиновника или офицера, чьи правнуки до сих пор сохраняют на дне комодов и на чердаках своих английских домов поломанные статуэтки будд или бодисатв.

Прежде чем говорить об этом искусстве более подробно, мы должны признать, что в нем действительно содержатся некоторые элементы античной классики. Греческий или греко-римский мир, несомненно, повлиял на его иконографию, а может быть, и непосредственно участвовал в ее создании. За примерами дело не станет. Но прежде мы должны признать и то, что западный элемент подчиняется здесь элементам иного происхождения и отнюдь не является главной составляющей величиной искусства Гандхары. Оставляя в стороне коринфские колонны и пилястры, мы увидим, что черты классики в нем хотя и легкоразличимые, но все же не имеют того значения, которое склонны были придавать им европейские критики. Сам гандхарский Будда — это пухлый восточный принц, хотя некоторое время существовал и аскетический его тип. Его одежда — это обычное монашеское облачение, распространенное по всему Индостану, хотя она и похожа отчасти на гиматий или тогу. Вполне индийскими выглядят и персонажи легенд о прошлых рождениях Будды, те фигуры, что обычно окружают его изображения. Иноземные черты, которыми они в той или иной мере наделены, более характерны для нравов и обычаев внутренней Азии, нежели периферии классического Запада.

Тем не менее искусство это остается восхитительно сложным и эклектичным. В нем разнообразно сочетаются основные его компоненты — индийский, иранский, греко-римский. Последний нам особенно интересен в связи с новыми археологическими находками в Александровой Бактрии, и мы займемся этой, быть может наиболее увлекательной, стороной проблемы гандхарского искусства, но сначала небесполезно будет составить более определенное представление о всех трех его компонентах.

Первый среди них, индийский, я назвал бы фундаментом искусства Гандхары. Оно было создано в крупных буддийских общинах по обе стороны нынешней пакистано-афганской границы. Эта территория — его дом, хотя временами оно распространялось далеко на север, в Центральную Азию, и захватывало юг Индии. Географическим ареалом этого искусства в начале его подъема были пространства от Окса до широко разветвленной системы Инда, политическим — индо-греческие и бактрийские царства. Но религиозный субстрат, на котором оно процвело и без которого вряд ли появилось бы на свет, был, духовно и социально, насквозь индийским. Каких бы высот ни достигало оно в гористых пограничных областях, генетически оно связано с жаркими равнинами и дремучими джунглями среднего течения Ганга. Если бы совлечь с гандхарского искусства чужеземные напластования, оно все равно могло бы существовать как ветвь искусства Индии. В качестве примера я предлагаю рельеф, помещенный на рис. 28. Он украшен маленькими коринфскими и персепольскими колоннами, что никак не влияет на глубоко индийский его характер.

Второй компонент, иранский или парфянский, представлен в пластике Гандхары иранскими (или парфянскими) костюмами. Не следует, впрочем, переоценивать это обстоятельство. Традиционный персидский костюм, состоявший из рубахи и длинных штанов, не был, вероятно, редкостью в пограничных землях со смешанным ирано-кушанским населением, где работали художники гандхарской школы. Появляясь на некоторых рельефах, костюм этот не всегда означает их зависимость от искусства Ирана. Таков, например, широко известный фриз, находящийся ныне в коллекции Археологического музея в Торонто. На него часто и не без основания ссылаются, говоря о связях и влияниях иного рода. На фризе (рис. 29) изображены, видимо, донаторы, и заканчивается он небольшой пластичной статуей Эрота в нише. Шестеро элегантных бородачей, завитых, наряженных в персидские костюмы, с тяжелыми кушанскими мечами у пояса, стоят в непринужденных, даже изысканных позах; это последнее и дало повод компетентным критикам усмотреть в этом фризе стилистическое родство с позднеантичной скульптурой. По замечанию Сопера, «они держатся удивительно свободно, как фигуры какого-нибудь римского фриза… Они совершенно не похожи на застывшие фронтальные изображения кушанских вельмож из Матхуры. Я готов поверить, что эти свободные жесты были подсказаны подлинником из мастерских Рима, мраморным этюдом, где так же расставленные фигуры решали ту же композиционную задачу. Но там были музы…». В этом рассуждений есть, конечно, доля субъективности. Но, может быть, задумав изобразить иранских или кушанских персонажей в буддийской ситуации, художник и впрямь не случайно воспользовался подходами и решениями западного искусства? Над этим стоит задуматься, и далее мы еще поговорим о гандхарских рельефах, разработанных в подобной манере «иллюзионистского» правдоподобия.