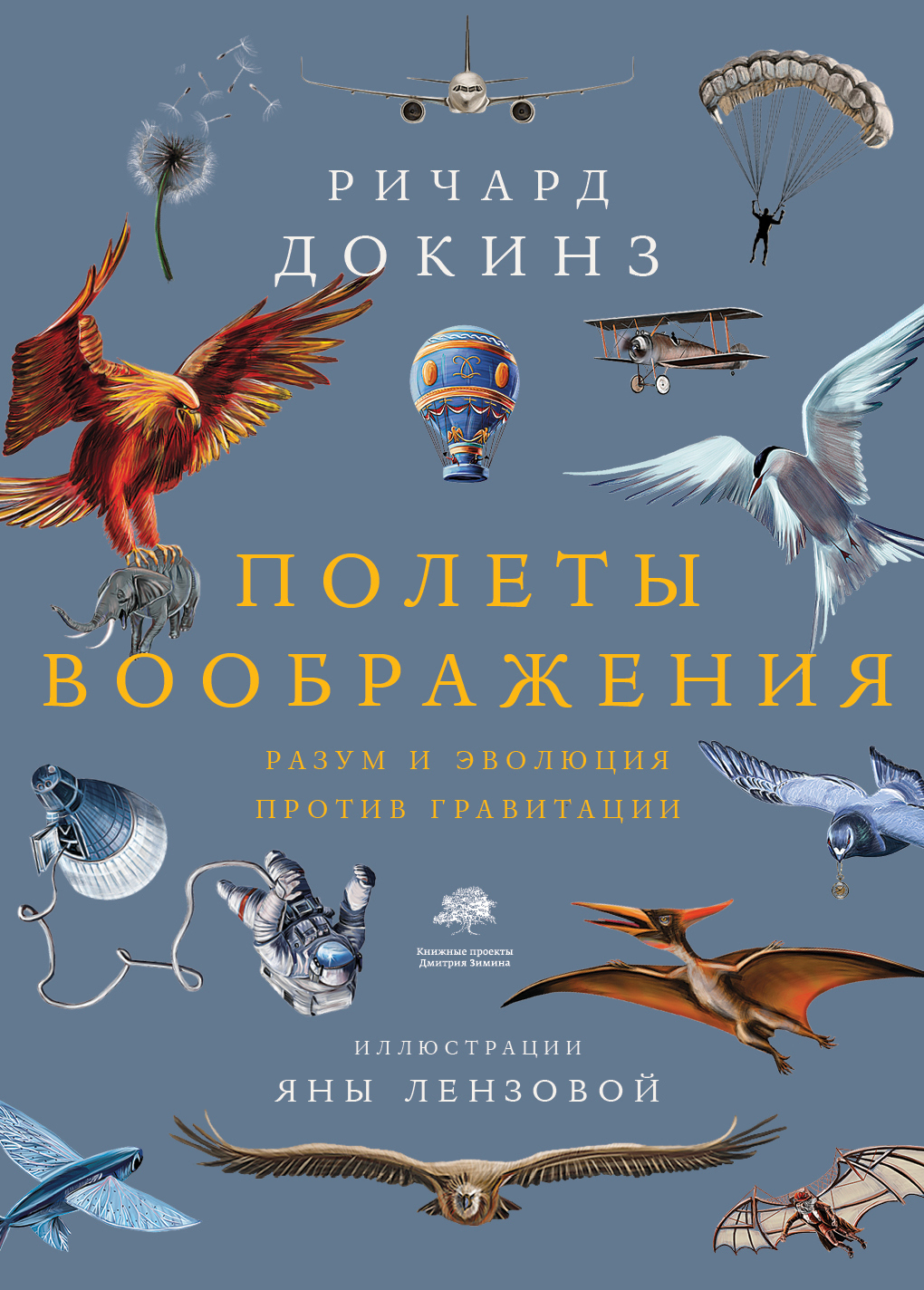

Полеты воображения. Разум и эволюция против гравитации - Докинз Ричард

Помощь проекту

Полеты воображения. Разум и эволюция против гравитации читать книгу онлайн

КАК ПРОРЕЗАЮТСЯ ПАЛЬЦЫ

В утробе матери у всех нас есть перепонки между пальцами.

Некоторые их не утрачивают.

Пальцы у шерстокрыла короткие. Сразу видно, как какой-нибудь предок шерстокрыла мог постепенно отращивать пальцы с перепонками и в конце концов стал летучей мышью. Шерстокрылы – одинокая ветвь генеалогического древа, у них нет близких родственников среди других млекопитающих. Ближайшие ныне живущие их родичи после приматов – летучие мыши. Даже если бы они не были родственны летучим мышам, моя логика все равно была бы надежной. Задача приобрести в ходе эволюции патагий, а затем и крылья для предков летучих мышей была отнюдь не сложной, а напротив, совсем простой: достаточно лишь воздержаться от апоптоза, а параллельно удлинить кости пальцев относительно костей передних конечностей. А догадаться, каково было требование естественного отбора, просто до очевидности: постепенное, по сантиметру, увеличение дистанции прыжка, сопровождаемое постепенным удлинением пальцев с перепонками, что давало возможность тонко управлять конфигурацией летных поверхностей. Затем появилось умение махать крыльями, и кульминацией всего этого процесса стал настоящий полет.

Здесь я должен упомянуть, что ученые отстаивают две соперничающие теории того, как позвоночные встали на путь полета. Одна теория – “с деревьев вниз”, другая – “с земли вверх”. Пока что я упоминал только первую. Признаюсь, мне она больше нравится. Но каждая теория справедлива для разных летающих животных. Например, летучие мыши, вероятно, возникли согласно теории “с деревьев вниз”, а птицы – “с земли вверх”, к которой мы сейчас обратимся. Птицы произошли от рептилий, уже покрытых перьями и бегавших на задних лапах. Их предками были динозавры – родичи легендарных грозных тираннозавров.

Бегать на двух ногах можно очень быстро, что доказывают сегодняшние страусы. А если быстро бегаешь на задних ногах, передние конечности участвуют в этом лишь косвенно, в отличие от конечностей галопирующих млекопитающих. Тогда, возможно, им удастся найти другое применение. Спортсмены во время бега энергично машут руками вперед-назад. Страусы при помощи “рук” (или укороченных крыльев, унаследованных от предков) ловят равновесие, особенно на поворотах.

Вероятно, рептилиям было экономичнее бегать, перемежая шаги прыжками. Перья, которые первоначально возникли в ходе эволюции для теплоизоляции, помогали прыгать примерно так же, как пушистые хвосты помогают белкам. Особенно перья хвоста и передних конечностей, которые делали прыжки длиннее – так же, как патагий. Тут, вероятно, оказывалось очень полезно растопыривать передние конечности ради равновесия, так из них и получились рудиментарные крылья, которые еще не позволяли летать по-настоящему, но помогали прыгать. Как бы далеко ни могла прыгнуть рептилия без оперенных передних конечностей, у нее это получалось чуть-чуть дальше, если она их растопыривала. Мы уже знаем, что павлины и фазаны летают неважно, их полет – не более чем затяжной прыжок, при помощи которого птицы избегают опасностей. С течением поколений наблюдался плавный подъем ко все более и более длинным прыжкам ради спасения при содействии все более и более увеличивавшейся площади поверхности оперенных передних конечностей, и кульминацией стали настоящие полеты на произвольные расстояния.

Если обратиться от добычи к хищникам, в нашем распоряжении “теория прыгающего хищника”. Согласно этой гипотезе, существовала какая-то разновидность оперенного динозавра, которая специализировалась на охоте из засады. Это животное пряталось в каком-то месте, откуда открывался хороший обзор, и ждало, когда мимо пройдет добыча. После чего прыгало. Оперенные крылья и хвост ненадолго удерживали хищника в воздухе, а следовательно, он мог наброситься на добычу с большего расстояния. Затем, вероятно, следовал постепенный подъем к совершенству – в постепенном увеличении длины прыжка за добычей.

Существует и еще один вариант теории “с земли вверх”, основанной на беге. Насекомые открыли полет задолго до всех позвоночных, и рои летающих насекомых служили богатым источником пищи, который только и ждал, когда позвоночные разовьются в ходе эволюции настолько, что смогут им пользоваться. Вероятно, быстроногие рептилии прыгали в воздух, чтобы поймать их. Щелкали на них зубами, как сегодняшние собаки. Или, словно кошки, тянулись к ним ловкими передними лапами. Обычная домашняя кошка может подпрыгнуть в воздух на целых два метра и ловит вытянутыми лапами не только насекомых, но и птиц. Так делают и крупные кошачьи, например леопарды, но они ловят более крупных птиц. Делали ли что-то подобное древние рептилии, когда охотились на летающих насекомых? Помогали ли им в этом зачаточные “крылья”, еще не научившиеся летать?

Прежде всего взглянем на знаменитого ископаемого археоптерикса. Во многих отношениях это было промежуточное звено между птицами и животными, которых мы привыкли считать рептилиями. У археоптерикса были крылья совсем как у современных птиц, но с торчащими пальцами. В отличие от современных птиц, у него были зубы как у рептилии. Впрочем, напрасно я говорю о современных птицах: покойный Стивен Джей Гулд в одной из своих прелестных книг по естественной истории Hens Teeth and Horse's Toes (“Зубы курицы, пальцы лошади”) описывает, как изобретательные эмбриологи-экспериментаторы сумели заставить эмбрионы цыплят отрастить зубы. В лаборатории они восстановили древнюю способность, утраченную много миллионов лет назад. Еще у археоптерикса был длинный костистый хвост рептилии, который, несомненно, служил важной летательной поверхностью и стабилизатором наряду с крыльями.

ПТИЦА? РЕПТИЛИЯ? КАКАЯ РАЗНИЦА?

Археоптерикс ближе к рептилии-предку всех птиц, поэтому он служит промежуточным звеном. У него были зубы, торчащие пальцы и длинный стабилизирующий хвост.

Как предполагают некоторые ученые, предки археоптерикса обнаружили, что их перья помогают при ловле насекомых. ГСерья на передних конечностях стали такими длинными, чтобы служить своего рода сачком – загребать летающих насекомых. А потом оказалось, что перьевой сачок служит и примитивной летательной поверхностью. Оперенные конечности помогали рептилии в прыжке ловить в свой сачок даже тех насекомых, которые летали относительно высоко[14]. Летательная поверхность должна быть довольно большой по площади, но и сачок для насекомых тоже. Когда археоптерикс прыгал в воздух за насекомым, сачок служил ему простейшим крылом, которое увеличивало и дальность, и высоту прыжка. Загребающее движение крыла при ловле насекомого, вероятно, напоминало взмах крыла птицы, и это давало дополнительную подъемную силу. Постепенно передние конечности утратили функцию сачка, и на смену ей пришла функция крыла. Таким образом, согласно этой теории, у птиц в ходе эволюции появилась способность летать по-настоящему, махая крыльями. Признаться, мне “теория сачка” и остальные теории из ряда “с земли вверх” представляется менее правдоподобной, чем теория “с деревьев вниз”, однако я упоминаю о них здесь ради полноты. Однако у теории “с земли вверх” есть одна разновидность – теория “бегом вверх по наклонной”. Наземные животные нередко взбегают по стволам деревьев, например, чтобы спастись от хищников. Не все деревья стоят строго вертикально. Некоторые поваленные сухие деревья или отломанные сучья обеспечивают наклонную опору. Представьте себе, что пытаетесь взбежать вверх под углом в 45°. Тут можно помочь себе, махая оперенными передними конечностями. Это еще не крылья, они недостаточно развиты, чтобы парить в воздухе, но если махать ими, когда бежишь вверх по наклонному стволу, они дают ту самую капельку дополнительной подъемной силы и равновесия, которая все меняет. Так что и здесь мы наблюдаем постепенный подъем к совершенству – ив переносном, и в буквальном смысле. И пока протокрылья развивались для покорения наклона в 45°, они автоматически были доступны для усовершенствования, которое позволило бы им преодолеть наклон в 50°.