О добывании огня - Зигмунд Фрейд

Помощь проекту

О добывании огня читать книгу онлайн

Кристоф Хайцман, художник и дитя своего времени, был обычным человеком, а человеку непросто отринуть бренный и грешный мир. Но все же он, ввиду своего беспомощного положения, наконец решился на это и вступил в «святое братство». Благодаря этому поступку и душевная борьба, и материальная нужда завершились. В неврозе результат отразился в том факте, что припадки и видения прекратились после расторжения мнимого первого соглашения с дьяволом. На самом деле обе части его «демонической» болезни имели сходное значение: он всего-навсего стремился сделать свою жизнь надежной и безопасной. Сначала он пытался добиться этого, прибегая к содействию дьявола и жертвуя спасением души; когда стало ясно, что дьявол не помог, он обратился к монахам, отказавшись от свободы мирского бытия и почти от всех мирских удовольствий. Быть может, он и вправду был «бедолагой, которому просто-напросто не повезло»; быть может, он был ленив или слишком бездарен, чтобы зарабатывать на жизнь своим ремеслом, принадлежал к тому типу людей, которых называют «вечными младенцами», – они не желают, так сказать, отрываться от материнской груди и на протяжении всей своей жизни требуют, чтобы их кормил кто-то другой. Если коротко, в развитии болезни он пошел по пути, который вел от отца через дьявола как замены отцу к преподобным отцам-церковникам.

При беглом взгляде невроз Хайцмана кажется этаким маскарадом, прикрытием для ожесточенной борьбы за существование, которую вынужден вести каждый человек (разумеется, кому-то везет в жизни больше, но в целом все обстоит именно так). Аналитики часто сталкиваются с тем, что совершенно невыгодно лечить делового человека, который «во всем остальном здоров, но время от времени выказывает признаки невроза». Неудача в делах, которую он предчувствует, нередко порождает невроз; тем самым он получает преимущество, ибо может прятать свои опасения по поводу реальной жизни за невротическими симптомами. Но этот невроз не служит, по сути, никакой полезной цели, так как истощает силы, которые куда больше пригодились бы для рационального преодоления опасной ситуации.

Гораздо чаще невроз оказывается более обособленным и более независимым от целей самосохранения и самоутверждения. В конфликте, порождающем невроз, на кон ставятся либо сугубо либидиозные интересы, либо те же интересы в неразрывной связи с самосохранением. Во всех трех случаях динамика невроза одинакова. «Запруженному»[130] либидо, которое нельзя удовлетворить в действительности, удается посредством регрессии к прежним объектам влечения найти разрядку через вытесненное бессознательное. Личность больного, в той мере, в какой она способна извлечь «выгоду от болезни», примиряется с неврозом, пускай его ущербность и вредоносность с экономической точки зрения не подлежит сомнению.

Бедственное жизненное положение художника не обернулось бы, полагаю, дьявольским неврозом, если бы материальная нужда не усугубила его тоску по умершему отцу. Впрочем, после устранения меланхолии и расторжения договоров с дьяволом ему все равно пришлось выдерживать душевную борьбу – между либидиозным наслаждением жизнью и осознанием того, что интересы самосохранения настоятельно требуют отречения и аскетизма. Любопытно отметить, что художник вполне понимал единство двух составляющих своей болезни: недаром он приписывал последствия того и другого договорам, заключенным с дьяволом. При этом он не проводил строгого различия между происками нечистого и повелениями Божественных сил. У него имелось единственное описание для всего происходящего – это злокозненные дьявольские потуги.

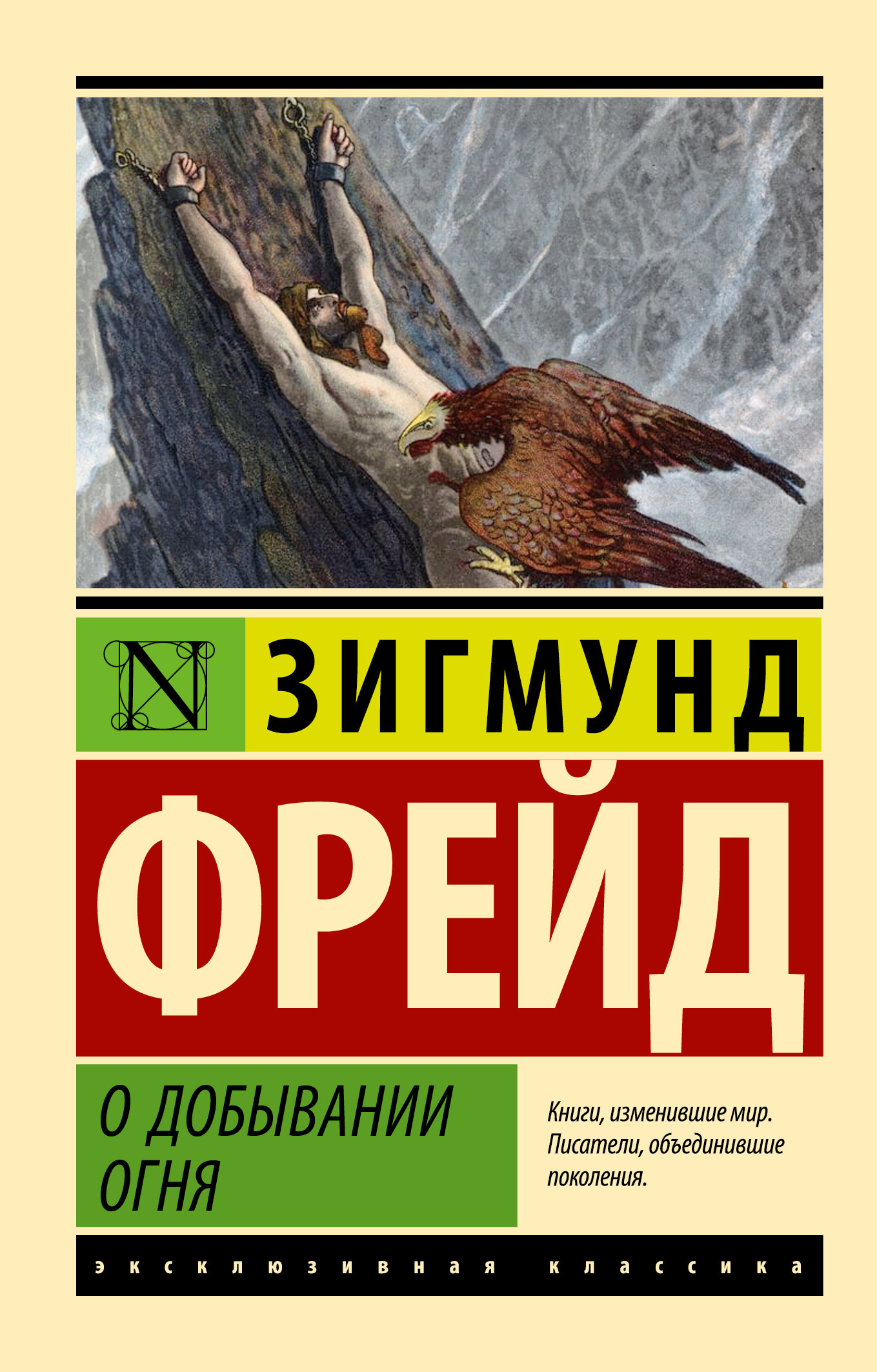

О добывании огня[131]

(1931)

В одном из примечаний к моей работе «Болезнь культуры» я отметил мимоходом, что возможно с использованием психоаналитического материала выдвинуть предположение о таком достижении культуры, как укрощение огня первобытным человеком. Снова вернуться к этой теме меня побудили замечания Альбрехта Шеффера (1930)[132] и его поразительная ссылка на сообщение Эрленмайера[133] о принятом среди монголов запрете «мочиться на пепелище»[134].

Мне кажется, что мое предположение – дабы укротить огонь, людям пришлось отвергнуть гомосексуально окрашенное желание тушить его струей мочи – может получить подтверждение через истолкование греческого мифа о Прометее (при условии, что мы будем помнить об искажениях, неизбежно возникающих при переходе от фактов бытия к содержанию мифа). Эти искажения того же рода и ничуть не хуже тех, которые мы выявляем ежедневно, извлекая из сновидений пациентов вытесненные, но чрезвычайно важные переживания их детства. Механизмами подобных искажений выступают символическое представление и превращение в противоположность. Не дерзну объяснять таким вот образом все особенности содержания нашего мифа, поскольку на его изменении могли, помимо первоначального набора фактов, сказаться другие, более поздние события. Но те элементы, которые допускают психоаналитическое истолкование, видятся мне наиболее яркими и важными в мифе; речь о способе, каким Прометей добыл огонь, самом характере его поступка (святотатство, воровство, обман богов) и значении наказания похитителя.

Миф рассказывает, что титан Прометей, культурный герой[135], еще считавшийся богом[136] и, быть может, когда-то выступавший как демиург и создатель людей, принес людям огонь, украденный у богов и спрятанный в полом стебле тростника. Будь перед нами сновидение, мы были бы склонны толковать этот стебель как олицетворение полового члена, хотя подчеркивание его пустоты (он ведь полый) могло бы заставить нас усомниться в достоверности такого толкования. Но возможно ли увязать этот полый стебель с добыванием огня? Кажется, что здесь нет и намека на общность, но нужно вспомнить о свойстве переиначивания, превращения в противоположность, столь характерного для сновидений и столь часто скрывающего от нас их подлинное значение. Мужчина прячет в стебле-пенисе вовсе не огонь. Наоборот, это средство тушения огня, влага, поток его мочи. Так отношения между огнем и водой подкрепляются большим количеством знакомого аналитического материала.

Далее, добыча огня описывается как преступление; огонь получают грабежом или воровством. Это неизменная черта всех легенд о добывании и подчинении огня. Она встречается у самых разных и далеко друг от друга отстоящих народов, а не только в греческом мифе о Прометее-огненосце.