Надежда Чеснокова - Христианский Восток и Россия. Политическое и культурное взаимодействие в середине XVII века

Помощь проекту

Христианский Восток и Россия. Политическое и культурное взаимодействие в середине XVII века читать книгу онлайн

В марте 1624 г. из Посольского приказа в Серебряную палату принесли жалованную грамоту Федора Ивановича Хиландарскому Введенскому монастырю с золотой привесной литой печатью. Царь Михаил Федорович приказал изготовить такую же печать «на свое государево имя»[180]. Как уже отмечалось, золотая печать была на упомянутой выше ноябрьской 1585 г. грамоте Федора Ивановича на Хиландарское подворье в Москве. По всей вероятности, речь шла о подтверждении прав Хиландарского монастыря на двор в Китай-городе. Таким образом, печать, изготовленная мастером Афанасием Степановым, должна была скрепить грамоту Михаила Федоровича от 30 апреля 1624 г.[181]

В ноябре 1667 г. один из мастеров Серебряной палаты получил плату за изготовление государевой печати из драгоценного металла[182]. Возможно, что и этот заказ имел отношение к какой-либо жалованной грамоте, остающейся пока неизвестной.

На протяжении 40—60-х гг. XVII в. было дано более пятидесяти царских грамот монастырям Греции, Македонии, Молдавии, Валахии, Сербии, Сирии, Ливана, Египта. Некоторые из них жаловались впервые и больше не возобновлялись. Обители Афона, как и в XVI – начале XVII в., поддерживали интенсивные контакты с русским правительством. Приходы афонитов в Москву были связаны с получением царской милостыни, со сменой старцев на Хиландарском и Иверском подворьях[183], с доставкой русским царям важной политической информации. Все жалованные грамоты афонским монастырям можно считать возобновленными, так как еще в 1515 г. великий князь Василий Иванович разрешил старцам всех афонских обителей приходить за милостыней по своей государевой грамоте[184].

Особую категорию жалованных грамот (которой по существу не уделяется внимания в научной литературе) представляют собой царские грамоты греческим купцам. Формуляр этих документов, с одной стороны, сходен с формуляром грамот, дарованных настоятелям монастырей, с другой – он похож на грамоты, пожалованные другим иноземным торговым людям. Документ выдавался конкретному лицу за определенную службу и заслуги перед царем, так же, как это было и с западноевропейскими торговыми людьми, действовавшими в России.

Начатое в XIX в. изучение деятельности купцов – русских политических агентов и доверенных лиц восточных патриархов – успешно продолжается современными исследователями[185]. Многие греки, внесшие вклад в развитие политических контактов России с христианскими общинами Османской империи, имели государевы жалованные грамоты. Купцы, связанные с вселенскими патриархами, не просто доставляли в Москву политическую информацию, они являлись поверенными в делах Восточной церкви. Их встречали при царском дворе. Придворный церемониал в подобных случаях соответствовал порядку приемов гонцов иностранных государей, с той лишь разницей, что сведения об аудиенции не заносились в Дворцовые разряды.

Помимо политической информации греческие купцы привозили в Москву реликвии Христианского Востока. В грамоте греку Дмитрию Астафьеву, с которым в 1653 г. в Москву попала знаменитая икона Богоматери Влахернской, говорилось: «И мы, великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Великия и Малыя Росии самодержец… наше царское величество греченина царегородца Дмитрея Остафьева за ево службу и работу (курсив наш. – Н. Ч.) пожаловали в наше Московское государство для наших царского величества дел и бити челом нам великому государю о своих делех приезжати ему поволили.

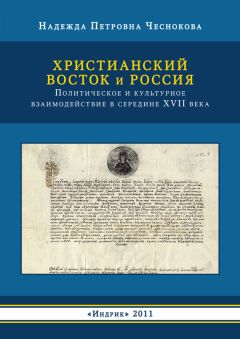

Рис. 3. Жалованная грамота царя Алексея Михайловича 1665 г. греческому купцу Ивану Алексееву. РГАДА. Ф. 135. Отдел I. Рубрика IV. № 44.

И как он, Дмитрей, с сею нашего царского величества грамотою жаловалною в наше Московское государство поедет, и нашего государства украинных городов бояром нашим и воеводам, и дьяконом, и всяким нашим приказным людем греченина Дмитрея Остафьева и людей иво, дву или трех человек, к нам, великому государю, к Москве пропущати по сей нашей государской жаловалной грамоте и таможенным головам, и целовалником, и по мытом мытчиком, и по рекам перевозчиком, и мостовщиком, и всяким пошленником с нево, Дмитрея, и с людей, и с рухледи их мыту и перевозу, и мостовщины, и тамги, и иных никаких пошлин не имати и пропущати их везде безо всякого задержания и зацепки. А хто на них что возмет или чем изобидит, и тем людем от нас, великого государя, быти в опале, а взятое велим отдать вдвое. А ему, Дмитрею, и людем ево в наше государство и от нашего государства иных гречан и товаров чюжих и заповедных за свое и за своих людей не провозити. Дана ся наша царская жаловалная грамота в нашем царствующем граде Москве лета от создания миру 7162-го (1654) марта 12 дня»[186].

Греческие купцы поставляли для царского двора изделия восточного ремесла, драгоценные ткани и предметы роскоши. В источниках они называются узорочными товарами. Нередко купцы получали специальный заказ на приобретение определенных товаров для государя. Константинопольский торговый человек Мануил Константинов, доставивший в 1654 г. для московского патриарха Никона митру «цареградского дела», уезжая из Москвы, получил от Алексея Михайловича поручение «купить на его царского величества обиход несколько узорочных товаров, которые годны в его царского величества казну»[187]. Свидетельства о привозе в Россию узорочных товаров встречаются далеко не во всех грамотах, данных иноземным купцам. Они есть в двух из шестнадцати грамот английской компании, в нескольких грамотах шведских и голландских торговых людей[188].

Привезенные ко двору драгоценные ткани, украшения, включая царские венцы и т. п., оценивались по «указной цене», которая не устраивала греков[189]. Они просили пересмотреть вновь доставленные ими товары, и, как правило, получали большее вознаграждение, чем при первоначальной оценке. Подобные экономические отношения вряд ли можно назвать в полном смысле торговлей. Иноземные купцы осознавали, что при продаже товаров в царскую казну они теряют в деньгах, но их многочисленные просьбы о выдаче жалованных грамот говорят о том, как много значили для них эти документы. Они гарантировали возможность беспрепятственного проезда в Москву или хотя бы в порубежные города. В декабре 1654 г. близкий к константинопольскому патриарху Паисию человек, Дементий Петров, писал в челобитной царю Алексею Михайловичу, что он служил его отцу, Михаилу Федоровичу, «и тебе, праведному государю, многое время и в прежде… Исаю Остафьеву да Фоме Иванову даны твои государевы грамоты за красною печатью, а у меня твоея государевой грамоты нету. Милосердный государь…. пожалуй меня за мою службишку, вели, государь, мне дать против нашей братьи свою государеву грамоту за красною печатью, чтоб мне и людишкам моим в твоей государевой вотчине в черкаских городех пошлин не давать…». Дементий добавлял также, что царская грамота нужна ему, чтобы из своей земли ради «государева дела наскоро быть»[190]. На обороте листа сделана помета о том, что 20 декабря по указу царя жалованная грамота Дементию Петрову была выдана[191].

Много подобных просьб будет поступать от греков-купцов в конце 1650—1660-х гг., когда их приезды к московскому двору станут более частыми, чем несколькими десятилетиями раньше. В декабре 1659 г. константинопольский купец Николай Кондратьев, ссылаясь на пример своих собратьев по ремеслу, просил царскую жалованную грамоту. В ней присутствует ставшее устойчивым выражение – разрешение царя приезжать в страну по государевым делам и с узорочными товарами. Далее, как правило, следовал наказ запорожскому гетману, полковникам и урядникам пропускать греческих купцов к пограничным городам без задержки[192].

Существенным моментом для торговых людей, по-видимому, было и отсутствие в документе указания жестких сроков, в течение которых они могли появляться в России. Точнее, эти сроки не оговаривались вовсе, и купец имел возможность приезжать в любое время. Более того, как видно из материалов Посольского приказа, царской жалованной грамотой, в случае необходимости, мог воспользоваться не тот человек, чье имя было в ней указано. Так, в 1657 г. из Путивля в Москву был отпущен Павел Иванов, приехавший в Россию по жалованной грамоте своего брата Фомы Иванова[193]. Грамоты, жалованные греческому купечеству, сходны с аналогичными документами, дававшимися западноевропейским торговым людям. Различие прослеживается только в характеристике вида деятельности купца. Греков чаще всего жалуют за государеву «службу и работу», без каких-либо уточнений. В перечне заслуг перед царем их западноевропейских коллег присутствует не только указание на род занятий, но и точная сумма денег, выплаченных ими в виде таможенных сборов за время деятельности в России[194].