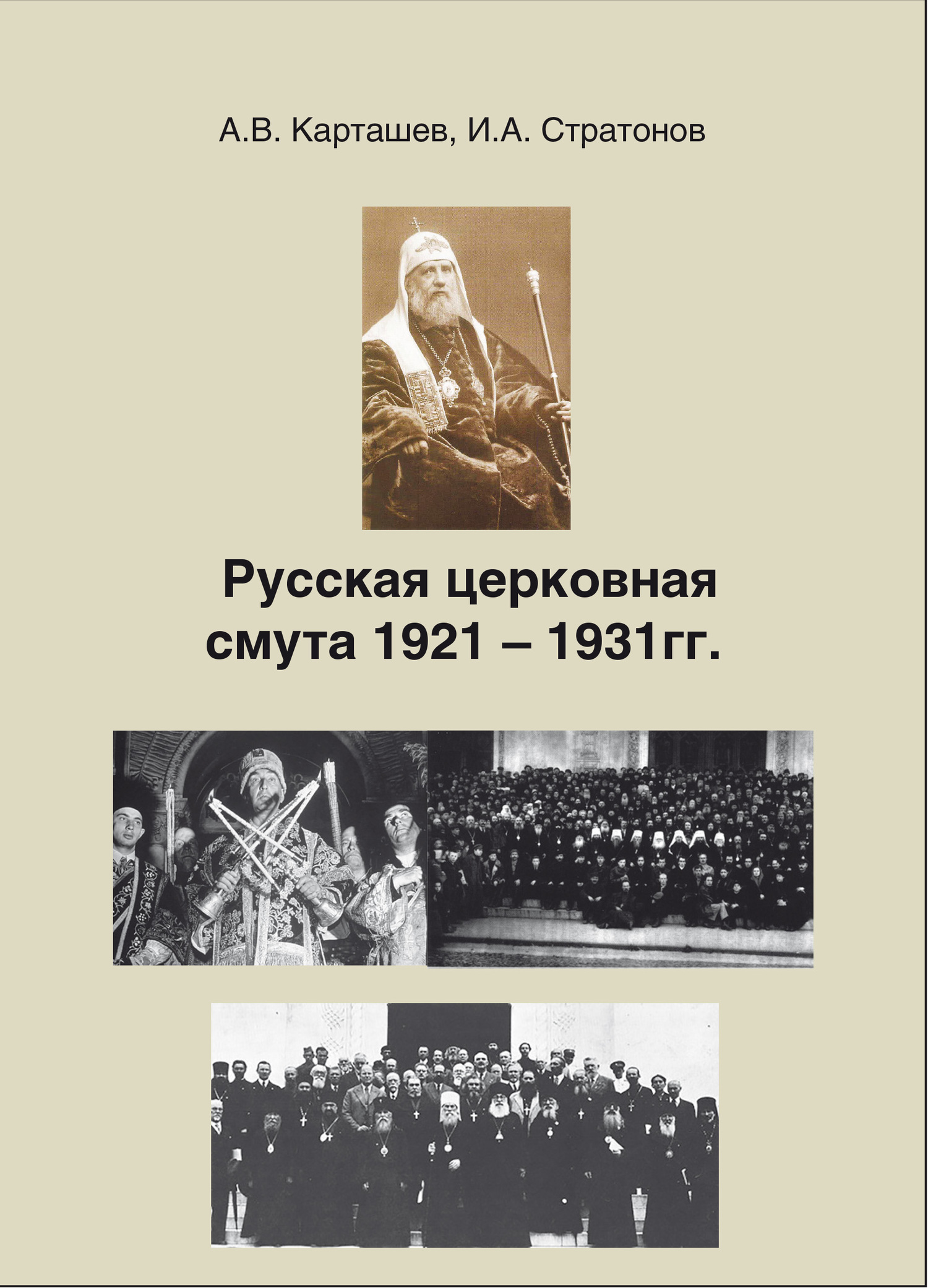

Русская церковная смута 1921-1931 гг. - Антон Владимирович Карташев

Помощь проекту

Русская церковная смута 1921-1931 гг. читать книгу онлайн

В силу продолжительности действия такого порядка эта мысль укоренилась в сознании русского общества. Это обстоятельство не могло не иметь печальных последствий в то время, когда за церковной властью не стало уже более влиятельного представителя государственной власти. Опасности были двоякого рода. Опека государственной власти делала собственно церковную организацию мало приспособленной к житейской борьбе, атрофировала самодеятельность церковного общества; с другой стороны, недейственность морального авторитета церковной власти, при известных условиях, могла питать внутри церкви анархические настроения. Преодолеть этот коренной дефект было делом нелегким для церковного общества, особенно в то время, когда после революции церковно-правовые основания власти обер-прокурора в значительной степени ослабли. Правда, первый обер-прокурор временного правительства пробовал поддержать исторически сложившееся значение этого института, но беспочвенность этих усилий была сама собой очевидна. Ввиду всего этого необходимо было найти новый источник церковной власти. Таким источником и стал Московский Поместный Собор 1917–1918 гг., восстановивший каноническое возглавление и создавший новые органы церковного управления[2].

Восстановив патриаршую власть и создав Священный Синод и Высший Церковный Совет, Поместный Собор вдохнул и новые творческие силы в церковное общество и создал не только более соответствующую каноническим началам церковную власть, но и более приспособленную для данного исторического момента. В этом, безусловно, огромное значение деятельности Собора 1917–1918 гг.

Собор, между прочим, вручил высшим церковным учреждениям, то есть соединенному собранию Священного Синода и Высшего Церковного Совета, не только судебно-административную власть, но и предоставил им некоторые законодательные функции, хотя бы в форме разрешения вопросов, порожденных неполнотой церковного законодательства. Таким образом, в случае перерыва деятельности Собора или невозможности созыва нового, неотложные нужды церкви могли быть разрешены совместно высшими церковными установлениями.

Последующие обстоятельства выдвинули вопрос о еще большем сужении церковно-правительственного круга. И тогда особым постановлением высших церковных учреждений в ноябре 1920 г. было предписано местным церковным властям: «В случае, если Священный Синод и Высший Церковный Совет по каким-либо причинам прекратят свою церковно-административную деятельность, епархиальные архиереи за руководящими по службе указаниями и за разрешением дел, по правилам, восходящим к высшему церковному управлению, обращаются непосредственно к Святейшему Патриарху или тому лицу или учреждению, которое будет Святейшим Патриархом для этого указано». Концентрация власти в руках Святейшего Патриарха в переживаемый момент церковной жизни оказалась необыкновенно целесообразной, придав всей организации известное единство.

1.

Поместный Московский Собор дал Русской Церкви каноническое возглавление, создал скелет церковно-правительственного аппарата. Наполнить содержанием этот остов, приспособить его к потребностям церковной жизни, а саму церковную жизнь ввести в эти формы было делом нелегким, которое требовало продолжительной повседневной работы. На этом пути перед церковной властью стоял целый ряд препятствий: 1) Русская Церковь в лице своих руководителей не была подготовлена к самостоятельному существованию или, вернее, за два предшествующих столетия отвыкла от всякой самодеятельности; 2) падение власти обер-прокурора и умаление за два столетия авторитета церковной власти способны были питать внутри самой церковной организации анархические стремления; 3) перерождение церковной организации и сознание церковного общества совпали с великими потрясениями в сфере социально-политических отношений, что не могло не отразиться и на самой церкви. Я бы сказал, что вновь избранному Патриарху и созданным органам церковного управления предстояла более сложная и трудная работа, чем самому Поместному Собору, создавшему новый строй Русской Церкви. Исключительная личность первого, по восстановлении, Патриарха поставила церковную власть на необыкновенную высоту в сознании церковного общества. Благодаря этому очень скоро произошла замена внешне принудительной обер-прокурорской власти высшим авторитетом носителя самой церковной власти. Не имея возможности вдаваться в сколько-нибудь подробное изложение этого процесса, я не могу не упомянуть о его результатах, свидетельствовавших о колоссальном росте церковного сознания русского общества в ближайшие годы после прекращения деятельности Поместного Собора.

Русское общество в 1918, 1919 и 1920 гг. представляло собой взбаламученное море. Волны этого моря с разных сторон плескали на корабль Русской Церкви, но он оказался достаточно сильным, чтобы преодолеть натиск разбушевавшейся стихии, в значительной степени благодаря реорганизации церковного управления и мудрому руководству со стороны носителя церковной власти. Новые условия церковной и государственно-общественной жизни поставили новые задачи перед церковной властью и церковным обществом. Даже иерархи не сразу смогли понять эти новые условия. Высшая церковная власть в этом отношении достигла поразительно быстрых результатов, стараясь внушить и иерархам свои достижения. Клирики восстали на своих архипастырей. Общая расхлябанность достигла в первое время того, что псаломщики в некоторых епархиях потребовали себе прав, прежде всего суда равных, т. е. представителей «их сословия». Это вызвало необходимость вмешательства со стороны высших церковных органов для поддержания авторитета иерархов на местах. Бесчисленные конфликты между священнослужителями и прихожанами ставили невероятно трудные задачи для местной церковной власти. В этих взаимных столкновениях клира и мирян все были виноваты: священнослужители не хотели лишиться своего прежнего исключительного положения в приходе, прихожане были слишком склонны расширять свои права в управлении приходами. Разумная и благожелательная церковная власть и в этом отношении преодолела все трудности и к 1920 году в центре и на местах в церковных организациях водворился порядок и даже получилась какая-то внутренняя спайка.

Церковь за эти годы понесла персонально в силу общих политических условий тягчайшие жертвы, но церковная организация, как таковая, без сомнения, окрепла. Св. Патриарх Тихон в 1919 году обратился к церковному