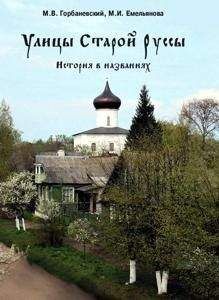

Михаил Горбаневский - Улицы Старой Руссы. История в названиях

Помощь проекту

Улицы Старой Руссы. История в названиях читать книгу онлайн

Мы с вами перевернули всего несколько небольших страниц познавательной книги, которую образуют московские названия. И невольно приходят на память слова русского поэта Николая Языкова, который писал: «В Москве ищите русских слов, своенародных вдохновений...».

А что мы имеем в Старой Руссе? Ведь она, как доказали археологи, - древнее Москвы? Но, может быть, просто городу на Полисти «не повезло», и в его истории не было старинных и колоритных наименований улиц и местностей?

Конечно, это не так. Как показывают исследования историков, столица Южного Приильменья и в этом не намного уступала столице России. И вы в этом убедитесь, открыв серьезные труды по изучению прошлого Старой Руссы - книги М.И. Полянского, В.А. Пылаева, или нашего современника профессора И.Н. Вязинина: «Судя по писцовым книгам, имелись какие-то формы объединения ремесленного населения. Об этом же говорят и названия - села Медниково, Бряшная Гора (хлебная гора), улицы Калачницкая, Лаптева, Холоденка (холодни - летние лапти на босу ногу), Щепья (здесь жили щепенники - изготовители деревянной посуды на токарных станках, - они делали ставцы, мисы, чашки, ложки, игрушки), Воронья (по-видимому, от слова «воронь» - чернота, чернь, наводимая на железо). Возможно, и название слободы Морозовщина происходит от морозчатого железа (белое, луженое, слегка травленое)» (И.Н. Вязинин. Старая Русса в истории России. Новгород, 1994, с. 51).

Однако обширную семью современных, ныне существующих названий улиц и площадей, переулков и набережных города на Полисти можно сравнить с другой книгой, не слишком маленькой и тоже старинной, но страницы которой или попросту вырезаны, или заклеены разноцветными (преимущественно красного, революционного цвета...) заплатками. В основном эти наименования (заметим: в большинстве своем - переименования!) относятся к советскому периоду истории города и страны, характеризовавшемуся утратой национальных и духовных традиций. Чаще всего переименования советского времени были сделаны без уважения к многовековой истории Старой Руссы, занимавшей в XVI веке среди русских городов четвертое место (уступая лишь Москве, Пскову и Новгороду). Главное же то, что этими «новоделами», к истории самого города в основном отношения не имевшими, были уничтожены десятки уникальных старинных старорусских топонимов - памятников былым столетиям, нашим предкам, их традициям и вере.

«Первоначальная величина города Старой Руссы неизвестна, но предание указывает, что главная улица города Нетеча простиралась от деревни Казаны до Криваго колена на реке Полисти т.е. около 12 верст и что на всем протяжении этой улицы были соленыя варницы», - так писал в 1885 году в своем фундаментальном труде, посвященном истории города, исследователь М.И. Полянский.

Названия древних улиц менялись, исчезали еще и потому, что город не раз подвергался разорению, сгорал дотла, перестраивался, менял свои границы. Лишь единичные старорусские улицы сохранили свои наименования до наших дней (их можно пересчитать буквально по пальцам!!) - как, например, Великая или Георгиевская (в советское время - ул. Урицкого), вернувшаяся на карту по настоянию верующих и их пастыря архимандрита Агафангела, старорусского благочинного и настоятеля храма св. Георгия, испокон века стоявшего на этой улице. Заметим, что в исторических источниках встречаются порой и разные формы наименований одной и той же улицы: нынешняя Георгиевская улица именовалась также Юрьевской и Егорьевской, что связано с разными народными вариантами (Егор и Юрий) канонического христианского имени Георгий.

Многовековая история Старой Руссы и ее духовные традиции оставили свой след в старинных наименованиях: Торговая площадь (площадь Революции), Старогостинодворская (улица Энгельса), Красный берег (Советская набережная), Троицкая (улица Тимура Фрунзе), Мининская (улица Валдайская), Ильинская (улица Минеральная) и др.

В упомянутом выше историко-статистическом очерке М.И. Полянского (1885 год) улица Старогостинодворская имеет и другое написание: Старогостинодворная. Это же относится и к Дмитриевской улице (улица Красных командиров), которая обозначается и как Дмитровская, и как Дмитриевская. Это связано с особенностями орфографии тех слов, от которых были образованы топонимы.

Значительная часть старорусских улиц получила свои имена по близлежащим церквям и монастырям: Троицкая, Мининская, Георгиевская, Ильинская, Спасская и т.д. Улица Троицкая имела и второе название - Троицко-Спасская (или Спасо-Троицкая), так как граничила и со Спасским монастырем. Покровская улица (улица Возрождения) названа по древней Покровской башне, стоявшей ранее на месте Воскресенского собора. По Крестецкой улице (улица Карла Маркса) шла дорога на город Крестцы. Эта улица была излюбленным местом прогулок горожан.

Одно из самых любимых мест отдыха рушан до революции - Красный берег (Советская набережная). Слово красный в русском языке имеет два основных значения: «красивый» и «главный». На Красном берегу в 1832-1834 годах начальством военных поселений был устроен Липовый бульвар, его еще называли Липовой аллеей. Вот что писал М.И. Полянский об этом бульваре: «Вообще этот бульвар составляет такое украшение города, что по истине считается образцовым памятником военного управления города. ...Весною и осенью, при благоприятной погоде, еженедельно, на Липовом бульваре играет часа по два по три хор музыки квартирующего в Руссе Вильманстрандского полка. Во время игры музыки трудно бывает найти свободную скамейку, чтобы присесть, так многочисленна бывает в это время публика на бульваре».

Многие улицы города были поименованы по домовладельцам: Калинина, Дитяткина, Бычатина, Северикова, Сомровая (стоит вспомнить и о Сомровой роще) - и они утратили свои исторические названия. В ходе застройки города часть улиц исчезла или они изменили свои очертания, направление. Так произошло с Силиной улицей (улица Декабристов), которая раньше пересекала Крестецкую, Старогостинодворскую и доходила до Александровской улицы (улица Володарского). В настоящее время от Силиной улицы осталась небольшая часть за городской библиотекой.

Есть у старорусской карты и старорусских улиц еще одна особая черта, которой не обладает ни один другой город мира, - отсвет романа «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского. Как известно, со Старой Руссой связаны восемь последних лет жизни великого писателя. Здесь он купил дом, ставший едва ли не единственной его собственностью, дом, где жила его семья. Именно в нем, на берегу реки Порусьи, Достоевский написал часть романа «Бесы», роман «Подросток», создал и большую часть романа «Братья Карамазовы». Прототипом города Скотопригоньевска - места действия романа «Братья Карамазовы» - и прототипами части его обитателей стали именно Старая Русса и ее жители.

Вспомните хотя бы вот этот отрывок - начало главы «Луковка» из третьей части романа: «Грушенька жила в самом бойком месте города, близ Соборной площади, в доме купеческой вдовы Морозовой, у которой нанимала на дворе небольшой деревянный флигель. Дом же Морозовой был большой, каменный, двухэтажный, старый и неприглядный на вид; в нем проживала уединенно сама хозяйка, старая женщина, с двумя своими племянницами, тоже весьма пожилыми девицами. Отдавать внаем свой флигель на дворе она не нуждалась, но все знали, что пустила к себе жилицей Грушеньку (еще четыре года назад) единственно в угоду родственнику своему, купцу Самсонову...». Почти напротив современного Дома-музея Достоевского, на другом берегу реки, заросшем кудлатыми ивами и высокими тополями, стоит небольшой двухэтажный каменный дом. Эта сторона, эта часть Старой Руссы издавна и по сей день называется Соборной стороной - по Воскресенскому собору. А домик весьма примечательный: принадлежал он во времена Достоевского в Руссе некоей Агриппине Ивановне Меньшовой - она-то и явилась прототипом Грушеньки Светловой в «Братьях Карамазовых»...

А вот что можно прочитать, например, в интереснейшем очерке «Скотопригоньевск и Старая Русса», написанном Г.И. Смирновым - краеведом, историком и выдающимся подвижником, основателем Дома-музея Ф.М. Достоевского:

«...Давая скотопригоньевскому трактиру, в котором прозвучала легенда о «Великом Инквизиторе», название «Столичный город», Достоевский символически связывал это название с 76-й терциной шестой книги «Чистилища»:

Италия, раба, скорбный очаг,

В великой буре судно без кормила,

Не госпожа народов, а кабак!

Теперь трактир «Столичный город» получил символическую связь не только с Римом, но также и с Италией эпохи междоусобных распрей городов-государств, которая уподобляется кабаку.

Символику связей завершает упоминаемый Инквизитором зверь с чашей, на которой будет написано: «Тайна!»