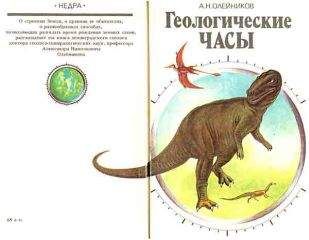

Александр Олейников - Геологические часы

Помощь проекту

Геологические часы читать книгу онлайн

Многочисленным гипотезам о происхождении Земли посвящена обширная литература, содержащая бурную полемику, доводы за и против, остроумные доказательства, строгую критику. Большинство ученых, занимающихся проблемами космогонии, полагают, что Солнечная система сформировалась из прародительского космического облака, в котором возникли некие центры сгущения вещества. Но у астрономов, геологов и физиков еще не сложилось единого мнения о причинах образования нашей планеты, и ни одна из предложенных гипотез не может в полной мере объяснить строения Солнечной системы. Можно с уверенностью сказать, что вопрос о том, как произошла Земля, еще ждет своего решения.

Для того чтобы найти верный ответ на этот вопрос, предстоит разрешить еще немало загадок, заданных природой. Видное место среди них занимает проблема времени. Сколько миллионов или миллиардов лет длилось формирование земных слоев? Можно ли оценить во времени процесс становления Земли как планеты? Какими часами измерить продолжительность жизни Солнечной системы? Сколько лет Земле?

КАМЕННАЯ РУКОПИСЬ

Об окаменелостях, землемере Уильяме Смите, умельцах Черепановых и автомобиле

С давних пор в каменоломнях и шахтах, а иногда просто на земной поверхности люди находили странные образования, напоминавшие то листья растений, то кости животных, то раковины моллюсков. Эти таинственные формы были похожи на настоящие листья и кости, но откуда глубоко под землей могли появиться останки организмов?

Одни ученые считали, что загадочные ископаемые, так поразительно напоминающие растения и животных, представляют собой окаменевшие «соки земли»; другие полагали, что это результат «игры природы»; третьи выдвигали предположение об их самопроизвольном зарождении.

Но примерно в середине XVIII века все эти взгляды уступили место так называемой дилювиальной теории, или теории потопа (по-латыни потоп—дилювий). Согласно этой теории все окаменелости рассматривались как останки животных и растений, погибших во время всемирного потопа.

Дилювиальная теория была значительным шагом вперед по сравнению со всеми существовавшими до нее предположениями. Теперь к ископаемым стали относиться как к останкам подлинных, действительно живших организмов, их начали собирать и тщательно описывать. Эти описания сопровождались рисунками. Впервые в геологической литературе появились атласы с изображением целых комплексов ископаемых растений и скелетов животных. Зарождалась новая наука, которую позже назвали палеонтологией, что по-гречески означает «учение о древних организмах».

Сравнивая окаменелости с современными животными и растениями, ученые делали первые попытки установить условия, в которых жили погибшие организмы. Ископаемые не позволяли установить год потопа, в результате которого погибли обитатели Земли, но некоторые признаки окаменелостей, казалось, давали возможность судить хотя бы о сезоне, когда могло произойти это событие.

В 1702 г. английский естествоиспытатель Джон Вудворд издал книгу «Естественная история Земли», где описал, в частности, ископаемые орехи. Вудворд обратил внимание на то, что эти орехи неспелые. Следовательно, они были погребены в конце весны, когда плоды уже образовались, но созреть еще не успели. К такому же выводу пришел швейцарский коллега Вудворда — Иоганн Якоб Шойхцер, исследовавший растительные остатки, которые он принял за незрелые колосья. Шойхцер тоже предполагал, что потоп произошел приблизительно в мае.

Но относительно времени начала потопа среди ученых не было единого мнения. Каждый исследователь называл новые сроки. Вот, например, что писал в 1758 г. Дж. Парсонс*, изучавший ископаемые плоды с острова Шеппи в устье Темзы: «Если эти плоды, которые я имею честь положить перед Вами, являются додилювиальными, то можно представить, как это делал доктор Вудворд, что они в некоторой степени указывают время года, когда произошел Потоп. Вудворд полагал, что Потоп имел место в мае, но его мнение встречает возражения... Найденные окаменевшие плоды столь совершенны, что заставляют предполагать, что они были вполне зрелыми, когда были захоронены в тех местах, в которых они найдены. Это убеждает нас в том, что Потоп произошел ближе к августу». Некоторые были еще более категоричны. Так, вышеупомянутый ирландский архиепископ Ашер в своем труде «Анналы мира», ссылаясь на находки ископаемых, решительно заявил, что потоп начался в воскресенье 7 декабря — ни раньше, ни позже.

* Parsons J. An account of some fossil fruits and other bodies found in the Island Shepey. - Roy. Soc. London, Phil. Trans., 1758, vol. 50, pt. 1, p. 402.

Но по мере того как росло количество собранных ископаемых остатков, станопи чось все более очевидным, что многие ископаемые животные и растения совершенно не похожи на существующих ныне. С учетом этого стали высказываться предположения, что среди окаменелостей встречаются не только предшественники современных организмов, но и «допотопные» группы, погибшие во время катастрофы и не имеющие аналогов в современном растительном и животном мире. Кроме того, предлагалось различать «туземные» формы, погребенные там, где они обитали, и остатки «экзотических» организмов, которые жили в других областях и были перенесены к местам их захоронения во время потопа.

Ископаемые остатки древних организмов: 1 - отпечаток листа пальмы 2 - хвойное растение {Watchia} ; 3 - раковина брюхоногого моллюска 4-аммонит {Cardioceras cordatum}; 5 - личинка бранхиозавра.

Уже в 1760 г. толща земных отложений была подразделена на три последовательно сменяющие друг друга группы горных пород: первичную, вторичную и третичную. Сопоставляя находки ископаемых организмов с этой первой грубой шкалой, исследователи убеждались, что отличия древних животных и растений от современных тем заметнее, чем глубже залегают пласты, заключающие в себе окаменелости. Но связать разрозненные наблюдения в единую непротиворечивую гипотезу долгое время не удавалось.

В 1796 г. в графстве Сомерсетшир на юго-западе Англии работал на прокладке канала землемер Уильям Смит. Наблюдая различные слои горных пород, он заметил, что в каждом встречаются «органические ископаемые», присущие только этому слою. В одних пластах есть многочисленные раковины, в других — отпечатки растений; некоторые же толщи вообще лишены ископаемых остатков. Смит стал собирать окаменелости из каждого слоя. Изучив их, он составил первую таблицу последовательности геологических отложений Англии. А через несколько лет, выпустив в свет «Геологическую карту Англии, Уэльса и части Шотландии», Смит приступил к изданию своего исторического труда под названием «Пласты, определяемые по их органическим ископаемым». В предисловии он писал, что окаменелости дают ключ к познанию подпочвенных слоев, и подчеркивал, что находить и распознавать их могут даже люди совершенно неграмотные.

После работ Смита уже не оставалось сомнений в том, что животный и растительный мир на протяжении истории Земли неоднократно изменялся. Этот факт невозможно было объяснить с точки зрения дилювиальной теории, утверждавшей, что и теперь на Земле обитают те же виды животных и растений, которые жили на ней до потопа. Гипотеза о всемирном потопе утратила свою ценность. Становилось все яснее, что чем древнее организмы, тем существеннее разница между ними и современными животными.

Попытку истолковать это явление сделал французский ученый, основатель сравнительной палеонтологии Жорж Кювье. Он высказал мысль, что в былые времена на нашей планете неоднократно происходили катаклизмы — колоссальные катастрофы, в результате которых гибло большинство обитателей Земли. И после каждого такого переворота животный мир возрождался, но уже в ином составе.

Теория катастроф сыграла в геологии и палеонтологии большую роль. Она утвердила идею, что история Земли распадается на ряд этапов, каждому из которых свойственны определенные формы животных и растений.

Признание значения окаменелостей для определения возраста земных слоев заметно оживило развитие всех областей геологической науки и существенно способствовало их прогрессу. Изучение ископаемых остатков подтвердило, что до потопа существовал протяженный ряд многократно сменявших друг друга сообществ организмов. Палеонтологические материалы стали широко использовать при составлении геологических карт и поисках месторождений минерального сырья.

Против теории катаклизмов выступил французский естествоиспытатель Жан Батист Ламарк. С начала XIX века один за другим выходят в свет его основополагающие труды: «Гидрогеология», «Естественная история растений», «Философия зоологии» и многотомная «Естественная история безпозвоночных животных». Намного опередив свою эпоху, Ламарк создал первое стройное учение о развитии органического мира, обосновал новую систематику животных, уточнил принципы ботаники, впервые развил эволюционные идеи в биологии и высказал мысль, что и сам человек является результатом исторического развития жизни.