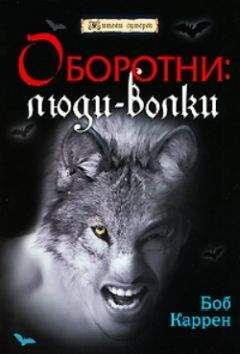

Боб Каррен - Оборотни: люди-волки

Помощь проекту

Оборотни: люди-волки читать книгу онлайн

Но был в образе человекозверя и другой элемент, противоположный, — он олицетворял свободу: азарт охоты и отсутствие ограничительных рамок, свойственных более организованной культуре. То была дикая природа; то было радостное возбуждение, которое цивилизованный человек воображал неотъемлемой частью животного мира; они соответствовали скрытым страстям и подавленным эмоциям, сбрасывая все силки и капканы, которые делили общество «цивилизованным». Такие глубоко укоренившиеся вожделения часто заметны в изображениях и скульптурах богинь-охотниц, обычно сопровождаемых волками или волкоподобными существами — как напоминание о сущности охотничьей погони. В этом идеале присутствовал также и элемент силы и власти, поскольку звериная ярость была зачастую залогом победы в битве и сеяла ужас в рядах врагов — соответственно многие герои былых времен ассоциировались с такими вспышками «волчьей ярости», которые стали частью их легендарного образа. Как мы имели возможность убедиться, существовали целые сообщества древних воинов, практиковавших подобные образцы поведения, — например, берсерки скандинавской традиции (носившие «медвежьи рубахи» и совершавшие с их помощью превращение). Мотив человека-животного, в особенности человека, превращающегося в волка, стал центральным образом многих средневековых баллад и лэ. Однако представление о дикости и непредсказуемости, освобожденной и не поддающейся контролю ярости по-прежнему оставалось в центре этой идеи, оставляя оборотней далеко за пределами сферы добра и порядка.

Неудивительно поэтому, что организации с выраженной иерархией, такие как церковь, рассматривали образ человекозверя со смесью ужаса и отвращения. Для священнослужителей это существо представляло все, что было в человеческой душе темного и дикого, что служило могучим напоминанием о языческом прошлом. Человекозверь был приспешником дьявола, и подобные существа были поселены нечистым в дальних странах, дабы совращать чад Божьих с пути праведного. Более того, продолжали свою мысль священники, были и такие, кто жил совсем рядом, занимаясь тем же делом; кто мог восстать на праведников, убивая их. То были ведьмы и колдуны, жившие внутри общества, замаскировавшиеся твари, жаждавшие творить зло ближним своим по заветам самого дьявола. Они позволяли своей животной стороне брать верх, говорила церковь, либо благодаря действию волшебного артефакта (врученного им дьяволом или присными его), либо посредством заклинаний, чар, зелий или мазей, втайне используемых ими против окружающих.

Такие учения оказали глубокое воздействие на развивающееся общество, ибо они означали, что те, кто был одинок, стар, или отличался от большинства, или попросту был этим большинством нелюбим, немедленно подпадал под подозрение. Они также сместили фокус представления о человекозвере, заменив героическую фигуру охотника или воина рыскающей тварью, скрывающейся в лесах и с неистовым бешенством нападающей на праведников по собственной злой воле. То было воплощение греха и тьмы — или, по крайней мере, так говорило христианское духовенство.

Эти два образа — одинокие и чудаковатые личности, живущие на границе нормального общества или вне его пределов, с одной стороны, и демонические косматые волкоподобные существа, с другой — с готовностью были слиты воедино в массовом воображении, в особенности благодаря судебным процессам над вервольфами, как это происходило во Франции. Как и в случае с ведьмами, тех, кто был «чужд» или вел необычный образ жизни, воображение их соседей возводило в ранг вервольфов, способных по желанию принимать волчий облик для неких демонических целей. Их также связывали с представлениями о людоедстве (которое, вероятно, и впрямь существовало в глуши) и сексуальной распущенности, которые, по мнению общества, характеризовали его изгоев.

Жестокость процессов над вервольфами во Франции, происходивших на пороге эпохи Просвещения, наряду с убогим существованием, которое вели большинство осужденных, вызвали горячие споры и глубокие раздумья в среде медиков и людей образованных. Они даже стали причиной появления серьезных научных работ и некоторого сочувствия, подводя к мысли о том, что те, кто становились вервольфами, совсем не обязательно были слугами дьявола, а скорее жертвами некой случайности, сверхъестественной либо медицинской по природе. И по мере того как Просвещение продолжало свое победное шествие, эта идея постепенно становилась ведущей и дожила до нашего времени. На вервольфа теперь смотрели не как на зловредного колдуна, а как на жертву неких трагических обстоятельств.

Рассматривалась также и связь с психическими отклонениями. Это неизбежно привело к мысли о луне, свет которой возбуждает как слабоумных, так и настоящих безумцев (термин «лунатик» как синоним душевнобольного получил особое распространение). Наиболее драматичные превращения в животных, как считалось, происходят под действием тех же губительных лучей. Драма подобных превращений, конечно, искусно разыгрывалась авторами литературных произведений, а позднее — деятелями американской киноиндустрии. Многие книги и фильмы были посвящены попыткам предполагаемой жертвы отсрочить или даже остановить действие «заклятия вервольфа».

И все же под тонким флером понимания и общественного сочувствия по-прежнему таился страх перед «созданием тьмы». Возможно, во всех нас, спрятанное глубоко под утонченной внешностью, живет желание вернуться к разнузданной дикости наших предков — желание, проявляющееся в виде легенд и сказок об оборотнях, часть которых, как уже было упомянуто, в конце концов превратилась в облагороженные цензурой детские сказки. Появлялись также и отдельные романы о вервольфах, пробившие себе дорогу в большую литературу, которые, хотя и не добились такого эффекта, как произведения о вампирах, все же позволили образу вервольфа не умереть.

Одной из самых замечательных книг о вервольфах стал роман, написанный американским автором, печатавшимся под псевдонимом Сэмюэл Гай Эндор (настоящее имя Сэмюэл Голдстайн, 1900–1970 гг.). Его изданную в 1933 г. книгу «Парижский оборотень» некоторые критики называли «ответом „Дракуле“». В ней много сексуальных страстей, поедания человеческой плоти и всех прочих элементов, характерных для истории про оборотней. Сюжет описывает жизнь главного героя, Бертрана Колле, который родился в результате того, что его мать изнасиловал священник (как отмечалось ранее, дети священников неизменно считались обреченными на оборотничество). Родился он с волосатыми ладонями. Колле живет во времена Парижской коммуны 1871 г. Он влюбляется в девушку и отчаянно пытается ограничить или даже сбросить силу «заклятия», которое, как он чувствует, тяготеет над ним, и роман состоит из описания таких попыток и его любовной истории. Роман, в некотором отношении написанный как противовес «Дракуле» Стокера и «Франкенштейну» Мери Шелли, развивается довольно медленно и, по мнению некоторых обозревателей, написан чересчур слезливо. Тем не менее книга (по которой Энтони Хайндс написал сценарий) легла в основу снятого в 1961 г. фильма «Проклятие оборотня», снятого режиссером Теренсом Фишером, с Оливером Ридом и Ивонной Ромейн в главных ролях. Фильм был работой знаменитой студии «Хаммер-филм», снятой на студии «Брей» в Беркшире. Хотя сценарий только отдаленно напоминал книгу, Хайндс немедленно объявил роман «современной классикой». Фильм оказался довольно успешным, и в начале 1960-х образ вервольфа вновь вышел на первое место в воображении публики.

В 1979 г. сборник рассказов под общим названием «Кровавая комната» снова обратил на оборотня внимание публики. Написанные английской писательницей и журналисткой Анжелой Картер, эти рассказы стали современной переработкой ряда общеизвестных детских сказок; название сборнику дал одноименный пересказ истории о Синей Бороде. В него также вошло несколько легенд о вервольфах, в частности сказка о Красной Шапочке. Один из рассказов, «Волчье братство» (пожалуй, наиболее узнаваемая переработка), привлек внимание прославленного режиссера Нейла Джордана, который превратил его в готическую ленту, пользовавшуюся оглушительным успехом после премьеры в 1984 г. Сара Паттерсон снялась в главной роли невинной девушки, чья несколько неадекватная бабушка рассказывает ей страшные истории о низколобых незнакомцах, которые порой нападали на юных беззащитных деревенских девушек и уносили их в лес, и как иногда после того, как исчезали невинные жертвы, из темноты появлялись волки. Конечно, многие из этих красивых молодчиков на самом деле были свирепыми волками, только в другом обличье; они портили молоденьких девушек и пожирали старух. Это отдаленно напоминает мотив сказки о Красной Шапочке, но фильм был на самом деле посвящен потере невинности и девственности. Он буквально сочился сексуальными намеками и подтекстами, с которыми ассоциируются волки. Фильм роскошно снят, а хорошо написанный и вызывающий зловещие ассоциации сценарий позволял развить всевозможные тонкие нюансы, привлекшие еще больший интерес. Некоторые критики отзывались о нем как о «готическом шедевре». Прием, который встретил ленту (и, по ассоциации, книгу Картер), способствовал тому, что образ вервольфа — теперь окрашенный бьющей через край сексуальностью — опять на некоторое время овладел воображением аудитории.