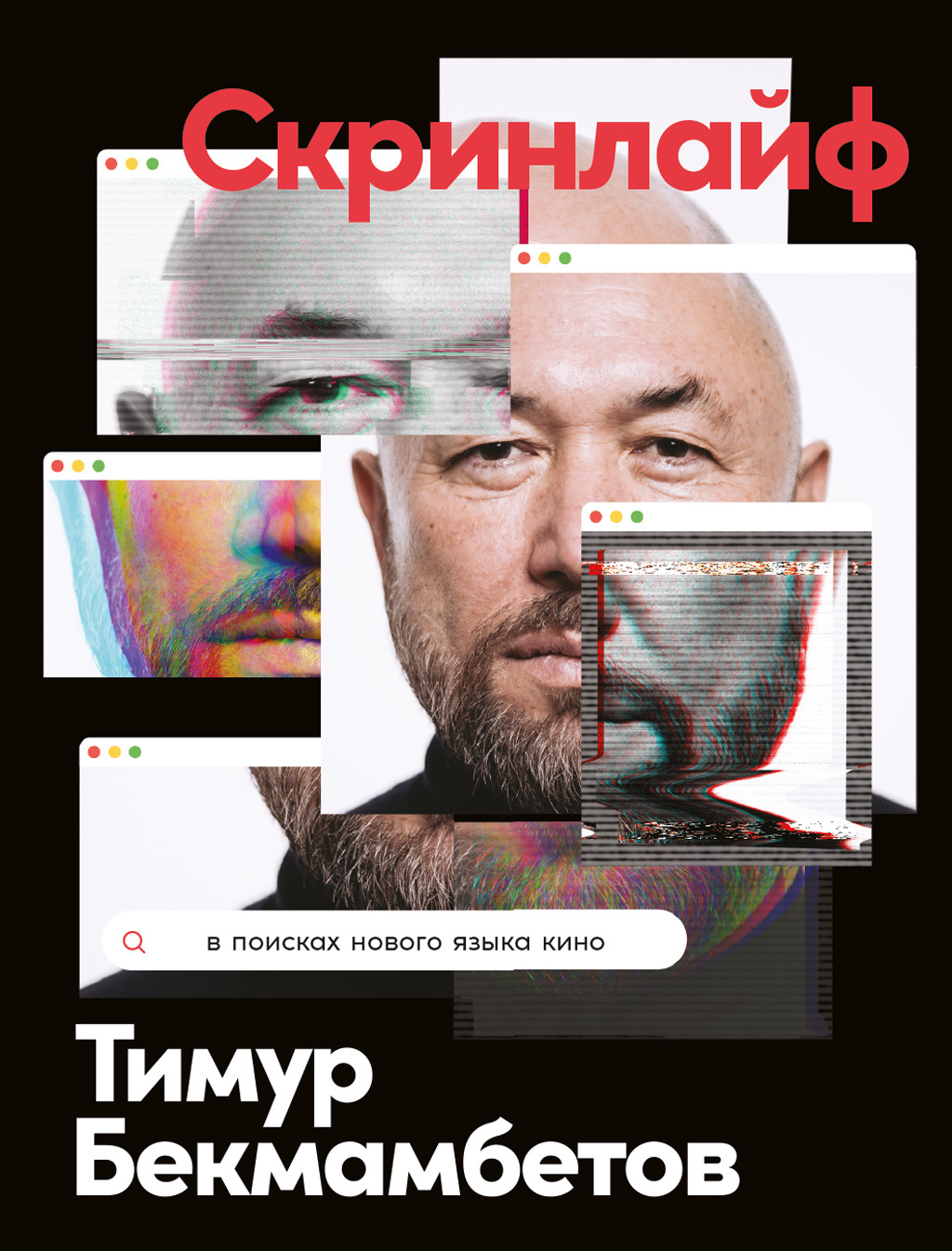

Скринлайф. В поисках нового языка кино - Константин Шавловский

Помощь проекту

Скринлайф. В поисках нового языка кино читать книгу онлайн

Что такое скринлайф? Как могла возникнуть идея рассказать историю в реальности электронного – неважно, компьютерного или смартфонного – интерфейса? Да она просто не могла не возникнуть. Задним числом искать истоки скринлайфа просто. Отголоски этого будущего языка можно легко расслышать в других временах. Любые перемены в повседневности, любые значимые сдвиги в медиа влекут за собой желание их абсорбировать и освоить для рассказывания историй, которые попросту невозможно было бы рассказать иным способом.

Вторая мировая война вооружила кинематограф 16-миллиметровыми мобильными камерами. После войны, когда потребность в таком количестве операторов-хроникеров отпала, а техника и профессионалы, которые знали, как с ней обращаться, никуда не делись, эта технология породила феномен «дневникового кино», дав его автору иную меру субъективности и спонтанности, позволив приблизиться не только к объекту съемки, но и, в сущности, к самому себе. Теперь он мог посмотреть на мир не лакированным взглядом большого кино с его перфектным освещением, траекториями камеры и продуманным монтажом, а как-то иначе – с непосредственностью ребенка.

Мобильное, домашнее кино послужит пропуском в профессию для множества режиссеров. С него начинали такие авторы, как Стивен Спилберг, Джей Джей Абрамс, Питер Джексон. А под конец века кинематограф окончательно изменят домашнее видео и компьютерные игры – вариативная нелинейность сюжета станет нормой, как и узнаваемость «любительской» съемки. Взявший в руки камеру зритель окончательно привыкнет к шероховатостям lo-fi, адаптирует собственное восприятие к неголливудской манере. Found-footage[2] и мокьюментари[3] в 1990-х и 2000-х станут сверхпопулярным феноменом. Своеобразные вершины жанра документальной фальсификации, наследующие интеллектуальным работам Питер Уоткинса («Военная игра» (The War Game, 1966) и «Парк наказаний» (Punishment Park, 1971)) или постмодернистскому «Зелигу» (Zelig, 1983) Вуди Аллена, – это замаскированная под студенческие записи «Ведьма из Блэр» (The Blair Witch Project, 1999) и проект «Монстро» (Cloverfield, 2008) Мэтта Ривза (кстати, спродюсированный Джей Джей Абрамсом). Экспериментальный по своему духу фильм-катастрофа шел в кинотеатрах на правах блокбастера, задействовавшего широкий спектр радикальных приемов для усиления эффекта реалистичности происходящего на экране – кинопрокатчики даже предупреждали зрителей о том, что просмотр «Монстро» на большом экране может вызвать приступы тошноты и головокружение.

В России тот же путь от авторского мокьюментари до мокьюментари коммерческого сжался до нескольких лет, условно – от «Первых на Луне» (2005) Алексея Федорченко до «Горько!» (2013) Жоры Крыжовникова.

Бум мокьюментари был спровоцирован массовым распространением домашних видеокамер. Мода на фальшивое документальное кино схлынула, когда эти камеры появились в каждом смартфоне. В сегодняшней жизни мало кто бегает по лесу с видеокамерой (как это происходит в «Ведьме из Блэр») – справедливо, что и на экране таких историй больше нет. На смену мокьюментари идет скринлайф.

Found-footage, мокьюментари, дневниковое кино – все эти термины приходят на ум в разговоре о скринлайфе по понятной причине: за каждым из них скрывается набор средств и ухищрений, направленных на изучение и последующую фальсификацию повседневной, интимной жизни человека. И сегодня, когда человек проводит по полдня перед экраном компьютера и смартфона (причем о пассивном созерцании речь не идет), скринлайф оказывается грандиозным и в то же время адекватным эпохе инструментом того же рода. Теперь в кармане человека лежит устройство, которое служит одновременно и камерой, и записной книжкой, и телефоном, и энциклопедией, и почтовым ящиком, так что невозможно удержаться от соблазна заглянуть в это зеркало, ежедневно впитывающее наши мечты, страхи, мысли, надежды и сомнения.

Мое погружение в реальность интернета было естественным и постепенным. Мне любопытно все новое: как только появляются какие-то новые гаджеты, я сразу начинаю ими пользоваться. Желание показать жизнь на экране появилось еще на «Ночном дозоре». Там есть сцена, в которой Костя Хабенский в интернете пытается вычислить, где находятся Темные. У них есть сайт «Ночного дозора», со своими специальными интерфейсами. Я помню, с каким вдохновением мы занимались созданием этой первой скринлайф-сцены. Мы еще не записывали экран, а снимали камерой с экрана. Потом был «Особо опасен», где главный герой пытался сформировать бухгалтерский отчет, и у него начинались галлюцинации. Это тоже был своеобразный скринлайф-опыт. А в первых «Елках» целая новелла посвящена студентам из Казани, которые благодаря интернету притворялись, что отдыхают на Кубе и в Куршевеле. В общем, ретроспективно кажется, что у меня не было фильмов, которые, рассказывая о современности, не включали бы сцену с элементами скринлайфа.

Начало скринлайфа.

От аттракциона к новому языку

В сентябре 2013 года на кинофестивале в Торонто проходит премьера короткометражного фильма «Ноа» (Noah). 17-минутная работа о катастрофе первой подростковой любви выделяется только одним – действие фильма целиком разворачивается на экране компьютера в нескольких окнах и приложениях. Авторы работы, Патрик Седерберг и Уолтер Вудман, на момент съемок – студенты Университета Райерсона. Роль главного героя Ноа Леннокса исполняет Сэм Кантор. Впрочем, пройдет довольно продолжительное время, прежде чем зритель узнает, как он выглядит: оказывается, необязательно видеть лицо человека, чтобы узнать, кто он и сколько ему лет, если перед тобой экран его компьютера. На экране – порно в фоновом режиме, страничка Facebook, переписка с подружкой Эми. Эми пишет, что они должны поговорить (голосом! В Skype). Но Ноа явно не очень-то этого хочет – а может, просто понимает, что у близящегося разговора не такая уж приятная тема. И поэтому он начинает собственное расследование причин для этой беседы: просматривает фотографии Эми в соцсетях, лайки, комменты и фотки незнакомого парня, а затем, мучимый вопросами и подозрениями, нарушает табу – залезает в аккаунт своей девушки. Вудману и Седербергу удается передать напряжение и нерешительность главного героя паузами, метаниями курсора перед кликом.

В 2013 году «Ноа», при всей своей элегантности, казался скорее лабораторным опытом – данью уважения трендам и повсеместному увлечению социальными сетями с их неизбежной изоляцией. Название этого киноаттракциона по-своему изящно-метафорично: интернет-среда становится для нового Ноя настоящим ковчегом, где найдется место всякой твари. Но, кажется, рецензенты, нахваливавшие фильм за актуальность и техническое новаторство, не предполагали, что этому инновационному методу найдется еще какое-нибудь применение. Вряд ли они знали, что в таком режиме