А. Васильева - Государственный Дарвиновский музей Москва

Помощь проекту

Государственный Дарвиновский музей Москва читать книгу онлайн

Метод скульптурной таксидермии гораздо сложнее. В первую очередь нужно создать эскиз из пластилина, выбрать характерную позу. После этого начинается работа по изготовлению чучела: сначала модель животного в натуральную величину лепится из глины (на металлическом каркасе), затем с нее отливается гипсовая форма. По каждой форме из папье-маше выклеиваются слепки, которые потом покрываются лаком и просушиваются. И лишь затем на соединенные части корпуса монтируется шкура. Чучела, изготовленные данным методом, получаются легкими и выглядят естественно, так как скульптура позволяет рельефно воспроизвести мускулатуру, что особенно важно для крупных животных. Кроме того, такие чучела гораздо более долговечны. И, наконец, по гипсовым формам можно сделать множество высококачественных копий.

Представленная биогруппа изображает кульминационный момент охоты волков на молодого лося. Примечательна история этой композиции, созданной методом скульптурной таксидермии: в 1971 Советский Союз участвовал во Всемирной охотничьей выставке в Будапеште, Назьмову поручили изготовить для нее что-нибудь внушительное и эффектное. Он блестяще справился с заданием. Биогруппа сражающихся лося и волков была признана одним из лучших образцов таксидермического мастерства.

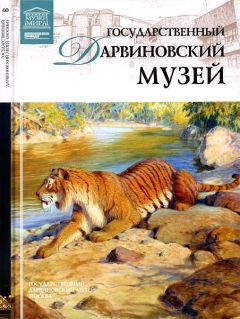

Василий Алексеевич Ватагин (1884–1969) Тигр персидский 1934. Фанера, масло. 133x162Изображения диких кошек занимают важное место в творческом наследии В. А. Ватагина. Для Дарвиновского музея он создал несколько больших серий картин, посвященных географическим расам леопардов, тигров и американской пумы. Эстетическая оценка облика животного тесно связывалась с его поведением. Так, например, художник полагал, что некоторые человеческие чувства легко угадываются в мимике разных зверей: «Мы увидим „тупое“ выражение у бобра, „вдумчивое“ у марабу, „надменное“ у верблюда и ламы, „созерцательное“ у обезьяны, выражение „степенности“ у быка, „величия, достоинства“ в голове льва, „благородства“ в голове лошади и собаки».

По мнению Ватагина, в тигре есть «суровость». Независимость зверя проявляется в каждом движении. Несмотря на внешнюю умиротворенность пейзажа, поза животного заключает в себе элемент внутреннего скрытого напряжения и потенциальной готовности к действию. Прозрачность и легкость цвета достигаются особой обработкой поверхности картины. Живописец получает колористическую насыщенность и живописное разнообразие, соединяя манеру корпусного письма с утонченной системой лессировок. Краски тончайшим слоем лежат на белом грунте. Его просвечивание создает мощную световую напряженность цвета.

Тигр уссурийский. Panthera tigrisУссурийского тигра называют также амурским или дальневосточным. Ареал этого самого северного подвида тигров сосредоточен в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури и в Китае (Манчжурия). Более всего названные звери распространены в предгорьях Сихотэ-Алиня и Лазовском районе Приморского края, где на сравнительно небольшой территории живет каждый шестой дикий амурский тигр. Это грациозное и красивое животное является самым крупным представителем семейства кошачьих. Весит тигр около 200 кг, длина его тела составляет 2,7–3,8 м при росте в холке от 99 до 106 см. Наличие на лапах мягких и широких меховых подушечек летом обеспечивает зверю, несмотря на его габариты, бесшумное передвижение по траве и не дает проваливаться в глубокие сугробы уссурийской тайги зимой. Живот имеет толстую жировую прослойку, чтобы тигр не мерз, когда спит на снегу. В отличие от львов уссурийские тигры, как и большинство кошачьих, не живут в организованных группах, а существуют поодиночке. Они строго контролируют свою территорию, которая достигает 500 км2.

Уссурийский тигр в связи со своей малочисленностью занесен в Красную книгу — на сегодняшний день насчитывается не более 450 особей этого вида. Основная вина за вымирание зверей лежит на человеке, вырубающем тайгу и лишающем их крова и еды. Кроме того, в течение многих лет тигры уничтожались из-за красивой шкуры. Сейчас животное повсеместно находится под охраной.

Василий Алексеевич Ватагин (1884–1969) Гиббоны 1956. Холст, масло. 150x198В. А. Ватагин написал несколько картин-панно, посвященных жизни антропоидов — человекообразных обезьян. В эту серию входит произведение «Гиббоны». На толстых, горизонтально расположенных ветвях дерева разместилась стайка гиббонов. Руки этих необычных обезьян очень цепкие и гораздо длиннее задних конечностей. Их передний палец противопоставляется всем остальным, что позволяет плотно обхватывать ветви деревьев. Гиббоны живут высоко над землей, практически никогда оттуда не спускаясь, они весьма ловко и быстро передвигаются в кронах, раскачиваясь и перехватывая ветки поочередно руками — такой способ называется брахиацией. При необходимости они прыгают на расстояние до 15 м. Прыжки эти настолько быстры и точны, что гиббоны способны буквально на лету срывать плоды с ветвей, а изредка даже поймать зазевавшуюся птичку.

Обезьяна, изображенная на переднем плане композиции, жестикулируя, словно оперный певец, самозабвенно поет. Гиббоны живут моногамно, и каждая пара жестко защищает от чужаков собственный ареал. Им плохо подходят угрожающие позы, незаметные в густой листве, проще подавать звуковые сигналы, которые разносятся далеко. Потому у этих обезьян развит горловой мешок, служащий резонатором при пении, гиббонов слышно за 3–4 км. Так, полотно Ватагина отражает основные свойства этих животных: брахиацию и «музыкальные» способности. Но в картине появляется и нечто новое: она словно изображение Эдема — рая, утраченного человеком, в котором все еще пребывают его ближайшие родственники. Наиболее смелая и неожиданная ассоциация, приходящая на ум при взгляде на нее, — «Танец» Анри Матисса (1910, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург).

Гиббон. Hylobates sp. Таксидермист — Н. Н. Назьмов Василий Алексеевич Ватагин (1884–1969) Слон, ломающий ствол дерева 1941. Холст, масло. 193x150Картина «Слон, ломающий ствол дерева» была написана В. А. Ватагиным на тему «Эволюция хоботных животных». А. Ф. Коте поставил перед художником задачу показать, что «любое свойство современного слона биологически оправдано, то есть увязано с его повадками и со средой, им обитаемой».

Африканская саванна — родина самых крупных наземных животных — африканских слонов. Их огромные размеры и толстая кожа служат защитой от хищников. Взрослый самец достигает четырех метров роста и может весить семь тонн. В отличие от индийского слона, обитающего в лесах, у африканского более крупные уши, что необходимо для увеличения поверхности рассеивания тепла, предотвращающего перегрев животного.

На переднем плане изображен слон, собирающийся сломать тонкий ствол дерева, расположенного справа. Один желтовато-белый бивень вставлен в его надлом. Животное слегка качнулось назад и влево для решающего рывка. Этот момент был выбран художником неслучайно: африканские слоны часто вырывают с корнями деревья и кустарники, что препятствует зарастанию саванны древесной растительностью. Так они формируют характерный для африканской саванны ландшафт.

Зал «Многообразие жизни на Земле». Комплекс «Саванна»Украшение Дарвиновского музея, его гордость и визитная карточка — экспозиционный комплекс «Саванна». Взгляд зрителя сразу привлекают две монументальные фигуры — африканского слона-самца и индийской слонихи.

Африканский слон принадлежал Николаю II и жил в зверинце в Царском Селе. Накануне 1917 его было решено переправить в Москву, но осенью в дороге животное простудилось и умерло. Его шкура долгое время хранилась в Политехническом музее, а в 1927 была передана в Дарвиновский. Прошло десять лет с тех пор, как ее сняли, и весить она стала меньше, но сделалась твердой, как доска. Толщина шкуры была срезана с пяти до одного сантиметра. Потом приступили к следующему этапу — созданию каркаса. В. А. Ватагин нарисовал в зале силуэт трубящего слона в натуральную величину. Столяр музея соорудил деревянный каркас и подставку. Мышцы решили делать из соломы, ее ушло два воза. При изготовлении чучел не используется настоящий череп, а изготавливается его макет. Натуральные бивни слона очень тяжелы, поэтому создали деревянные. Далее моделировалась шкура на теле животного. Спустя пять месяцев упорного труда чучело было готово.

Индийская слониха Джин-дау входила в число шести индийских слонов, подаренных незадолго до 1917 бухарскому эмиру афганским. В годы революции животные остались без ухода и погибли, уцелела лишь Джин-дау, имя означает «прекрасная женщина». Во время Гражданской войны она перевозила пушки, потом жила в Бухаре, работала на благо города: корчевала деревья, трамбовала катком дороги. В 1924 ее перевезли в Московский зоопарк, где она прожила 12 лет и умерла в возрасте 54. Джин-дау была одним из самых крупных индийских слонов, весом около четырех тонн. На изготовление чучела у Ф. Е. Федулова ушло полгода. В 1937 в музее стало два слона. Порою А. Ф. Коте опасался, что слоны привлекают внимание публики в ущерб остальной экспозиции: «Прекрасно, мастерски монтированная нашим лучшим препаратором Ф. Е. Федуловым, наша слоновья пара, некогда при жизни так стремительно и бурно пролагавшая себе дорогу сквозь чащу тропического леса, ныне возрожденная посмертно в зале нашего музея, столь бурно отметает все препятствия, маршруты и методики, направленные к плановому, методическому усвоению залы. И входящего в наш нижний зал охватывает, прежде всего, „власть размеров“ наших двух гигантов».