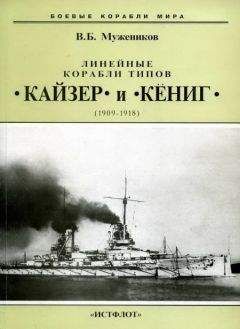

Валерий Мужеников - Линейные корабли типов “Кайзер” и “Кениг”. 1909-1918 гг.

Помощь проекту

Линейные корабли типов “Кайзер” и “Кениг”. 1909-1918 гг. читать книгу онлайн

Когда 2 февраля лёгкий крейсер “Штральзунд” подорвался на мине, “Кайзер” направили для поддержки охранения повреждённого крейсера.

17 марта “Принц-регент Луитпольд” (капитан 1 -го ранга фон Хорнхардт, март 1917 г.-декабрь 1918г.) перешёл в Балтийском море для проведения учений. 18 марта в Килен-Фёрде (Кильская бухта) “Принц-регепт Луитпольд” был протаранен линейным крейсером “Дерфлингер”, однако оба корабля не получили серьёзных повреждений.

В последующий период, когда в боевых действиях на море подводная война вышла па первое место, флот Открытого моря всё чаще и чаще привлекался для обеспечения выхода и прикрытия подводных лодок.

23-25 апреля в составе оперативного соединения флота Открытого моря все пять дредноутов IV-й линейной эскадры (“Кайзер”, “Фридрих дер Гроссе”, “Кайзерин”, “Принц-регент Луитпольд”, “Кёниг Альберт”), а также “Кёниг”, “Гроссер Курфюрст” и “Кронпринц” совместно с линейными крейсерами “Зейдлиц” и “Мольтке” из 1-й группы разведывательных кораблей приняли участие в последнем дальнем боевом походе германского флота в северную часть Северного моря с целью выйти на маршрут конвоев Фёрт-оф-Форт (Великобритания) — Берген (Норвегия) для их перехвата и разгрома. Попытка немцев разгромить следовавший в Норвегию английский конвой и потопить транспорты оказалась неудачной. Маркграф” не смог принять участие в последнем походе германского флота, так как в период с 15 марта по 5 мая находился на имперской верфи в Вильгельмсхафене, где на нём устанавливали новые мачты и проводили очередной ремонт.

При входе в шлюз в Вильгельмсхафене “Гроссер Курфюрст” (капитан 1-го ранга Сименс, ноябрь 1917 г.- ноябрь 1918 г.) потерпел аварию и получил повреждения, которые исправили на верфи в ходе ремонта с 27 апреля iio 5 мая.

Во время похода, когда 24 апреля оперативное соединение находилось в 60 милях севернее о. Гросс, в 06.10 на “Мольтке” произошла тяжёлая авария турбинной установки, наиболее серьёзная за всю войну, по другим данным, крейсер подорвался на британской мине к западу от Ставангера, и поход пришлось прервать.

30 мая “Гроссер Курфюрст” (капитан 1-го ранга Сименс, ноябрь 1917 г.-ноябрь 1918 г.) коснулся старой швартовой бочки-бакана, лежащей на грунте в Северной гавани о. Гельголанд, в результате повредил винт ЛБ. После проведения двух ремонтов в период 2-9 июня и 21 июня-31 июля на имперской верфи в Киле с 12 августа “Гроссер Курфюрст” снова стал боеготовым и в конце октября 1918 г. смог бы принять участие в запланированном боевом походе флота Открытого моря, если бы тот состоялся.

Распоряжением морского кабинета от 15 июня 1918 г. “Кронпринц” переименовали в “Кронпринц Вильгельм”, тем самым связав его название с персоной наследного кронпринца Вильгельма, являвшегося в тот момент верховным главнокомандующим германских войск на Западном фронте.

С середины сентября на “Кронпринце Вильгельме” проводили ремонтные работы на имперской верфи в Киле. 2 ноября дредноут ненадолго перевели в Северное море, после чего в составе III-й линейной эскадры в Балтийское море. Больше “Кронпринц Вильгельм” в боевых действиях не участвовал. На короткое время младшие флагманы III-й линейной эскадры контр-адмирал Гоэттэ и контр-адмирал Фельдт поднимали свои флаги на его борту.

С 18 по 22 июня “Маркграф” являлся флагманским кораблём командующего 111-й линейной эскадры вице-адмирала Бенке, совершив 10 июля совместно с “Кёнигом” и “Баерном” короткий боевой поход в западном направлении.

Линейный корабль "Кениг”

В июле 1918 г. адмирал Шеер сменил адмирала Гольцендорфа на посту начальника морского генерального штаба, но изменения стратегии и оперативных планов германского флота не последовало. Прервав боевую службу в Северном море, линкоры lV-й линейной эскадры с 18 июня по 10 июля проводили учения в Балтийском море.

С 26 июля по 28 сентября “Фридрих дер Гроссе” находился на верфи в ремонте. На этот период флагманским кораблём IV-й линейной эскадры назначили “Принц-регент Луитпольд”.

13 августа в последний раз произошла смена командования IV-й линейной эскадры, когда младший флагман контр-адмирал Меурэр сменил на посту командующего эскадрой вице-адмирала Сушона, в то время как новый младший флагман контр-адмирал Гоэттэ 19 августа поднял свой флаг на борту “Кайзера”.

В начале сентября 1918 г. “Кайзерин” несколько дней находился в ремонте на имперской верфи в Вильгельмсхафене. С 22 по 28 октября линкоры IV-й линейной эскадры снова проводили учения в Балтийском море. В конце октября операции флота Открытого моря прекратились. 31 октября 1918 г. III-я и IV-я линейные эскадры прибыли в Киль, где их распустили. В ходе первой мировой войны ни один из кораблей этого класса не был серьёзно повреждён.

Обозревая эволюцию оперативной мысли германского командования, можно констатировать, что сперва ставился вопрос: “нападать или не нападать в начале войны”, потом: “нападать всем или не всем флотом”.

С 1909 по 1912 гг. морской генеральный штаб хотел активно действовать всем флотом, но с 1913 г. он от этого отказался. И та, и другая идея может быть серьёзно обоснована. Сражение было бы неминуемо, если бы на карту была поставлена судьба всего флота. Победа последнего имела бы решающее значение для исхода войны. При значительном численном превосходстве английского флота можно было надеяться на победу, но степень её верятности нельзя было не принимать в расчёт. Весьма возможно, что в бою английский флот понёс бы столь серьезные потери, что перестал бы быть орудием политики, и давление Англии на нейтральные страны прекратилось.

Такой результат лежал в идее риска, на базе которой строился закон о флоте. Но, с другой стороны, следовало учитывать последствия от неблагоприятного исхода. Приходилось опасаться, что Германия будет совершенно отрезана от морских торговых путей, даже с нейтральной Швецией, что неприятельские войска будут высажены на германском побережье.

Решение о немедленном применении флота следовало поставить также в зависимость от результатов, которые ожидались от использования флота. Если они должны были быть значительными, то даже большие потери оправдали активное использование всего флота. В противоположном случае ничего другого не оставалось, как оставить за ним функции Fleet in being и наносить урон противнику малой войной.

Если бы уравнения сил достигли, чего можно было ожидать в начале войны, когда у противника существовало намерение блокировать Северное море, перспективы морского боя возросли бы.

Готовность британского флота, благодаря пробной мобилизации в конце июля 1914 г., только способствовала укреплению тенденции морского генерального штаба не использовать флот в первое время. Невыгодные условия, в которых будет находиться блокирующий, были в свое время изучены, и они послужили основанием принятой в 1909 г. директивы о немедленных, в случае войны, активных действиях флота. В годы предшествовавшие войне, морской генеральный штаб не отказывался всё же полностью от предположения, что англичане установят блокаду и даже ближнюю.

Хотя в оперативном приказе 1914 г. флоту говорится о блокирующих или дозорных силах противника, но в объяснительных записках 1913 и 1914 гг. главной целью ставилась борьба с блокирующими силами и прорыв блокадной линии, а 1 августа 1914 г. последовало даже сообщение, что не исключена вероятность ближней блокады, по крайней мере на время перевозки войск. Вопрос о том, не будет ли противник осторожнее и не останется ли он на дальней позиции во время войны, в морском генеральном штабе обсуждался, но в подобную альтернативу не верили. В 1909 г. с ней считались, и оперативный план был составлен соответствующим образом. Однако этого в 1914 г. не сделали.

По всей вероятности, тогда не пришли бы к мысли объявить нейтральными проливы Большой и Малый Бельт и Зунд. Если Гельголандская бухта и должна была быть главным исходным пунктом для операций против Англии, оснований, чтобы добровольно отказываться от второго пути для выхода и возвращения флота, не было.

Моряки — участники восстания в октябре 1918 г. на линкоре “Принц-регент Луитпольд"

Моряки — участники восстания в октябре 1918 г. на линкоре “Принц-регент Луитпольд” Альбин Кобис , Роберт Линк (в центре) и Карл Шульц (внизу)

Совершенная ненадёжность немецких минных заграждений проливов Большой и Малый Бельт, как гарантии против прорыва англичан в Балтийское море, обнаружилась 24 апреля 1915 г., когда на основании ложного сведения о форсировании минного заграждения пролива Большой Бельт пришлось немедленно принять контрмеры, и операции у русского побережья были прекращены, так как неохраняемое минное заграждение не представляет серьёзного препятствия решительному противнику.