Рафаил Мельников - Эскадренные миноносцы класса Доброволец

Помощь проекту

Эскадренные миноносцы класса Доброволец читать книгу онлайн

Они участвовали в Великом отечественной войне 19411945 гг., обеспечивая на Каспии военные перевозки (их можно узнать и в забытом кинофильме той поры "Подводная лодка Т-9”). В июле 1949 г. их исключили из состава флота и передали создавшимся тогда организациям ДОСФЛОТа: "Альтфатер", переименованный в "Советский Дагестан", стоял в Астрахани, "Бакинский рабочий" в Баку, "Маркин" ушел в Сталинград. Свою роль учебных баз ДОСФЛОТа они выполняли до конца 50-х гг., а возможно, и дольше.

Из оставшихся на Балтике 11 кораблей первыми уже в 1918 г. сдали на хранение и в 1923-1925 гг. разобрали "Пограничник", "Генерал Кондратенко", "Забайкалец", "Донской казак", "Стерегущий". Их история кончилась без сомнительной чести подвергнуться идейным переименованиям. "Уссуриец" (с декабря 1922 г. "Рошаль") под своим новым названием все время находился на консервации и в 1927 г. был сдан на слом одновременно с "Гайдамаком". В 1929 г. разобрали "Всадник" (с 31 декабря 1922 г. "Сладков"), который до 1926 г. состоял в Онежской флотилии. "Амурец" 27 июня 1919 г. участвовал в Видлицкой десантной операции на Онежском озере. 31 декабря 1922 г. он получил название "Железняков". С 1926 г. состоял в классе посыльных судов, в 1933-1938 гг. находился на долговременном хранении, был превращен в плавучую казарму и до 1947 года использовался в организациях Осоавиахима. Завидная судьба выпала "Сибирскому стрелку", который после длительного хранения (с 1918 по 1925 годы) был передан Особому техническому бюро (Остехбюро), которое по замыслу В.И. Ленина (вот когда был сделан действительный шаг вперед от технической косности и лености царизма) должно было заниматься разработкой, созданием и испытанием образцов пионерной (и часто действительно опережавшей мировой уровень) военной техники и вооружения. Корабль переклассифицировали в опытовое судно, и в соответствии со своим назначением он получил название "Конструктор".

С февраля 1926 г. по апрель 1931 г. кораблем командовал давний энтузиаст миноносного дела и подводного плавания М.Н. Беклемишев (1858-1936). Выдающийся ученый и патриот своей родины, автор проектов миноносцев, один из создателей первого проекта отечественной подводной лодки "Дельфин", организатор дела подводного флота России в 19041910 гг.), он, несмотря на преклонные годы, с увлечением занимался доработкой и испытанием новых образцов морской техники. Но в Остехбюро во главе с его начальником В.И. Бекаури добились увольнения М.Н. Беклемишева как "социально опасного сотрудника". Это, впрочем, им не помогло – в 1937 г. Остехбюро было буквально опустошено уже "мастерами" из НКВД. Корабль, переданный в 1939 г. в распоряжение НИМТИ ВМФ, продолжал испытания новых мин, торпед и другой техники. 3 августа 1941 г. был переклассифицирован в сторожевые корабли и включен в состав Балтийского флота. На Ладожском озере участвовал в советско-финской и Великой Отечественной войнах, обеспечивал оборону Ленинграда и перевозки по "Дороге жизни".

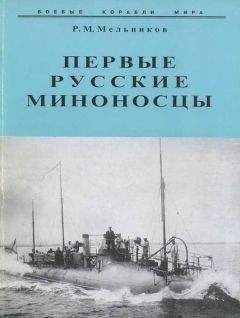

"Москвитянин" на камнях. Фото начала 20-х годов.

4 ноября 1941 г. близ Осиновца попаданием авиационной бомбы у корабля оторвало носовую часть. Но уже в апреле 1943 г. его ввели в строй с новой (укороченной против прежней) носовой частью. Затем корабль переклассифицировали в канонерскую лодку, а с января 1945 перевели в класс опытовых судов, в июле 1956 он стал отопителем и в июле 1957 г. сдан на слом. На то, чтобы сохранить корабль в качестве памятника четырех войн, ума хрущевским адмиралам не хватило. Их, ветеранов Моонзундской эпопеи, пережить смогла только геройская канонерская лодка "Храбрый" (с 31 декабря 1922 г. "Красное знамя"). Ее разобрали в 1960 г.

Безвозвратно ушедшие от нас корабли и их, уже все покинувшие этот мир, люди остаются с нами не только вошедшими в историю судьбами, но и уроками, о которых следует многократно задумываться. Продолжавшаяся ничтожно короткий исторический срок – каких-то 10 с небольшим лет, активная служба "добровольцев" оказалась, как мы могли увидеть, насыщена огромной мудростью уроков прошлого. Тех самых уроков, которые упорно отказывалось видеть 300-летнее российское самодержавие, и, что особенно удивительно, не хотят видеть и современные его перестроечные поклонники и радетели.

Главнейшее и до сих пор неистребимое порождение царизма – кастовый режим рутины и душившая творчество бюрократия, беспредельные цинизм и равнодушие к судьбам страны со стороны ее столпов и многослойного чиновничества остались живы и сейчас. Одиночки же, горевшие душой за порученное или ими самими избранное дело, не могли поколебать сложившийся порядок. Не под силу было им и убирать с высоких постов все то бесчисленное множество самонадеянных и властолюбивых невежд и откровенных циников, которых вскормил царизм, приученный к полнейшей безнаказанности.

От светлейшего интригана князя Меншикова до железнодорожного адмирала Посьета, от черного ворона Цусимы Рожественского до примитивного садиста Вирена, от несостоятельного конструктора великого князя Александра до бездарного генштабиста А.А. Эбергарда – велика и необъятна вереница типов одном лишь флотской части той истории города Глупова, которая по воле самодержавия творилась в России. Понятно, что в условиях почти повального недомыслия и равнодушия дело создания совершенных кораблей было особым подвигом инженеров. И удавалось это, увы, не часто.

Но именно в "добровольцах", в отличие от предшествовавших им "соколов" и последовавших турбинных "новиков", эти возможности всерьез использованы не были. Это были проекты вчерашнего дня. И виной всему в конечном счете приходится называть порожденные властью слепоту, равнодушие и нежелание воевать, которые накануне войн и во время их обнаружили избранные и возлюбленные императором высшие чины кораблестроения и флота. В поправках нуждается и утвердившееся в нашей истории представление о повсеместном будто бы волшебно-чудодейственном и всеобъемлющем учете в России опыта русско-японской войны. Историки по справедливости называют ХХ-й век для России "веком упущенных возможностей". Россия осталась при том же, весьма недалеком, полуобразованном, запредельно мистически настроенном императоре, который умел вызывающе не уважать общественное мнение.

"Красный Дагестан" (б.'Туркменец Ставропольский") на Каспии.

Во многом просчеты в проектировании "добровольцев" были вызваны нежеланием считаться с законом увеличения водоизмещения кораблей, который еще в 1899 г. сформулировал лейтенант Н.Н. Хлодовский. Хуже того, в проектах упорно не желали предусматривать даже запас водоизмещения, на чем неоднократно в ходе обсуждения проектов броненосцев в МТК выступали адмиралы СО. Макаров и А.А. Бирилев. И в этом смысле миноносцы класса "доброволец" разделились на две группы. Одна с минимальным водоизмещением (500 и 570 т), другая с увеличенным (615 и 605 т), в которых при том же составе вооружения оставались возможности для последующей модернизации.

Опыт боевых действий миноносцев подтвердил и ту неоспоримую истину (на чем особенно настаивал В.П. Костенко), что наивысшая боевая эффективность корабля достигается в случае использования его в условиях, для которых он проектировался. И тогда даже корабли, обладающие не самыми передовыми характеристиками, могут успешно справляться с возложенными на них задачами (бой "Пограничника" с немецким "V" в Рижском заливе под Аренсбургом). Истина, конечно, несложная, но о ней забывали даже обогащенные опытом прошлого флотоводцы сталинской формации (посылка в Феодосию в 1941 г. для поддержки высадки десанта крейсера "Красный Кавказ" вместо более подходившего для этой цели по числу орудий "Красного Крыма").

История миноносцев класса "доброволец" выявляет роль оперативности (как при постройке, так и в военное время) в реализации новых видов вооружения и техники. С сожалением приходится признать, что и японцы, и немцы в обеих описываемых войнах нас опережали. Человеческий фактор в истории постройки кораблей составляет всегда нестареющий кладезь опыта. Миноносцы дают тому множество примеров. Свод полезных наставлений об организации службы и быта на миноносце, о боевой подготовке и специфике воспитания миноносных экипажей в наиболее полном виде представляла работа капитана 2 ранга В.К. Лукина "Миноносцы и их плавание". Но царизм и на этот раз прошел мимо энтузиазма автора работы, и его карьера прошла в стороне от миноносцев. "Добровольцы", став школой нового флота, дали путевки в жизнь огромному множеству офицеров.

Их биографии – великая летопись человеческих судеб флота. Их имена должны войти в будущую книгу памяти. Мичман Деливрон, без раздумий отправившийся на смерть под пули мятежных матросов, и лейтенант Нейберг, убитый за офицерские погоны в дни февральских "праздников свободы" 1917 г., мичман Анненский, выполнивший тяжкий долг потопления флота в Новороссийске, и вице-адмирал Кедров, принявший командование белой эскадрой, старший лейтенант Фок, вместе с офицерами не оставивший свой погибавший корабль, и советский адмирал Л.М. Геллер, на склоне лет бесчестно ошельмованный в 1948 г. сталинским "судом чести" – всех их роднит и соединяет в одну семью проявленные ими высокие человеческие достоинства, святая любовь к Родине и высокое понятие о чести защитника отечества.