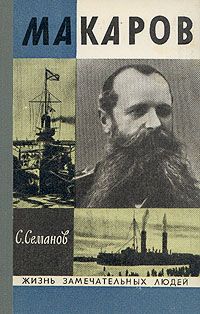

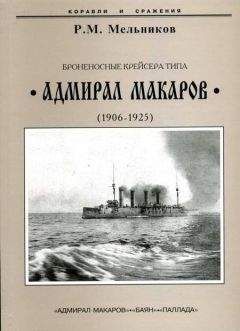

Рафаил Мельников - Броненосные крейсера типа “Адмирал Макаров”. 1906-1925 гг.

Помощь проекту

Броненосные крейсера типа “Адмирал Макаров”. 1906-1925 гг. читать книгу онлайн

Архаичной была система сигналов тревоги на кораблях, в которой, напоминал В.К. Де-Ливрон, колокола громкого боя, служившие для вызова команды по водяной тревоге, своим оглушительным продолжительным звоном угнетающе действуют на людей, доводя до состояния паники. Их надо применять только для отдаленных глухих помещений, куда не доходят звуки боцманских дудок, горнов и барабанов. О применении радиотрансляции речи пока что не было. Очень было важно дублирование средств передачи приказаний и обязательное рассредоточение их магистралей. Предпочтение следовало отдавать электрическим машинным телеграфам, так как механические оказались как было на “Баяне”, ненадежны из-за растягивания их проволок и цепей Галля. Электрические приводы башенных установок нуждались, по его мнению, в уменьшении “до разумного предела” контактов системы взаимной замкнутости, по вине которой приводы то и дело останавливались. Очень важно было в приводах, где не происходило сильного утомления людей, непременно предусматривать устаревшее действие ручного управления.

"Адмирал Макаров" на достройке. Конец 1907 г.

Много замечаний было у В.К. Де-Ливрона о башенных установках “Баяна” и качестве боеприпасов. Затворы Розенберга русских 8-дм пушек вручную открывались очень медленно. Так же долго приходилось ввинчивать обтюрирующие трубки, из которых на “Баяне” (проверка перед боем) до 20 % из общего числа в ящике ввинчиванию не поддавались. В пример приводились затворы шведского типа у новых, принятых на флоте, но не для крейсеров типа “Адмирал Макаров”, 8-дм 50 калиберных пушек. Список этих и других усовершенствований был передан из МТК командиру “Макарова” для возможной реализации. Вспомнить пришлось и об удручающей всех на “Баяне”, но так, видимо, и оставшейся без перемен, крайне неудовлетворительной системе орудийных портов.

Остался без перемен и уязвимый для вражеских снарядов вход в казематы, где установка съемного рельса для пропуска беседок со снарядами (как было и на “Баяне”) отнимала много времени. Это подвергало помещение каземата безнаказанному расстрелу противником. МТК предлагал проработать подачу снарядов (“когда не надо спешить”) по одному через отверстие в закрытой броневой двери.

Заново пришлось продумывать способ хранения в погребах новых (вот, пожалуй, самый зримый урок войны), ставших более длинными 24,6 дм вместо 20,6 дм) 8-дм снарядов. Решили разделить пространство погребов поровну между старыми и новыми снарядами. Повис вопрос и об ожидавшихся новых 75-мм десантных пушках. В конце концов оказалось, что проект их еще далек от осуществления, и приказано было рассчитывать на прежние 2,5-дм пушки Барановского. Немало хлопот доставили непонятно зачем введенные в состав вооружения (так хотелось его “усилить!”) пушки более “мощного” 57-мм калибра. Но вот о применении более мощных, заказывавшихся для “Рюрика” в Англии и додредноутов типа “Андрей Первозванный” 50-калиберпых 8-дм пушек задуматься почему-то не захотели. И это было, конечно, как и одиночная установка прежних 45-калиберных пушек, самое непростительное деяние бюрократии во время заказа корабля.

Очевидно, напрашивавшаяся, одновременная для трех проектов этих шести кораблей, обещавшая огромные материальные и технические выгоды унификация 8-дм башенных установок ие состоялась. Но и за этот просчет никакого спроса с бюрократии не было. Приходилось утешаться уже тем, что скорость заряжания прежних 8-дм 45 калиберных пушек удалось довести до трех раз в минуту, и для опыта — чтобы заряжать пушки при различных углах возвышения и снижения — отказались от мешавшего этому механического пробойника.

Эти и другие, все более множившиеся заботы наблюдения за приемкой сделанных фирмой заказов и за постройкой корабля неожиданно отложились новой и, как всегда, не находившей объяснения инициативой правящей бюрократии.

7. Командир и офицеры

На “Адмирале Макарове” гости

Неожиданно сменив входивших в курс дел двух предшествующих наблюдающих, власть в середине 1906 г. поручила корабль прибывшему в Тулон третьему ответственному за наблюдение, главному представителю Морского министерства. Им стал числившийся вначале в качестве “командующего” кораблем (переназначенный затем командиром) один из участников Цусимского боя — капитан 1 ранга В.Ф. Пономарев (1860–1927, Югославия).

Рекомендацией для этого назначения (он пробыл командиром до 1909 г.) стало, по-видимому, удачное командование в Цусимском бою гигантским по тем временам (16200 т) транспортом “Анадырь”. Он активно маневрировал в бою, прорезав строй своих крейсеров, чтобы уйти из-под огня японцев, вместе с буксиром “Свирь” снял команду брошенного крейсера “Урал”, успел передать Н.И. Небогатову сигнал о передаче ему командования. В суматохе боя, рискуя под огнем японцев взлететь на воздух от взрыва в трюмах обширных эскадренных запасов снарядов, он таранил уже брошенный командой буксирный пароход “Русь” и даже пытался, согласно приказу З.П. Рожественского, следовать во Владивосток. Но здравый смысл подсказал более верное решение. Избежав атак японских миноносцев, он уходил на SW. От попыток прорваться Лаперузовым или Сангарским проливами командир, при крайней тихоходности транспорта (10 уз), отказался и, имея обширные запасы топлива, прямым рейсом пришел на Мадагаскар.

Корабль оказался единственным из уцелевших в бою, кто сумел избежать интернирования. По окончании войны он в ноябре 1905 г. вернулся па родину, доставив в Либаву 341 человек, спасенных с крейсера “Урал”, весь свой груз не пригодившихся для эскадры снарядов, предназначавшихся для Владивостока запасных частей для машин броненосца “Бородино”. Так транспорт “Анадырь” (его судьба и в дальнейшем была особо замечательной — он участвовал и во второй мировой войне) оказался в числе самых счастливых и наиболее удачно действовавших кораблей эскадры З.П. Рожественского. За отличие командир был произведен в 1906 г. в капитаны 1 ранга и получил назначение на “Адмирал Макаров”. Но и его счастливо, казалось бы, продолженная карьера не стала большим достоянием флота.

В 1909 г. он был перемещен на береговую должность “командующего” 1 — м Балтийским флотским экипажем, а в 1911 г., получив чин контр-адмирала, занял должность “Заведующего загородными судами и Петергофской военной гаванью”. Здесь он и пробыл всю войну. Это было, конечно, не лучшее применение боевого опыта цусимца, но бюрократия своих секретов и здесь не раскрывала, а потому нельзя и судить, в какой мере были оправданы все три в продолжение двух лет назначения командиров на строящийся крейсер.

О применении командиром Пономаревым своего боевого опыта говорить не приходилось. Как-то, конечно, мог быть полезен хозяйственно-строевой опыт его службы в 1898–1902 г. в должности старшего офицера броненосца “Император Николай 1” и в 1902–1904 г. — командира транспорта “Хабаровск”. Но с реализацией (путем новых дополнительных соглашений с фирмой) продолжавших поступать полезных инициатив министерства и с переправкой в Петербург передававшихся фирмой чертежей новый командир вполне справлялся.

В 1908 г. уже в сдаточную пору прибыл на корабль ближайший помощник командира — старший офицер. Также и совсем уже непростительно поздно, в том же 1908 г., был назначен и старший судовой механик, которому по издревле установленному обычаю, почему-то нарушенному уже при заказе “Баяна” и “Цесаревича”, полагалось с начала постройки корабля быть наблюдающим за изготовлением его механизмов. Было ли это запоздание продиктовано “экономией”, которую после поражения в войне приходилось соблюдать с еще большей жесткостью, чем это делалось в предвоенную пору, была ли этому виной дезорганизация всех структур Морского министерства — автор сказать не решается. Считалось, по-видимому, что новый командир при содействии наблюдающих по корпусу и механизмами вполне справится с наблюдением, в котором, ввиду дублирования проекта “Баяна”, существенных изменений не предполагалось.

На палубе “Адмирала Макарова”.

Ясно одно, что бюрократия явно не хотела, чтобы командиром нового крейсера стал офицер, наделенный обширным боевом опытом и настроенный на решительные усовершенствования и повышение боеспособности своего корабля. Такой, например, каким был первый наблюдающий капитан 2 ранга А.М. Лазарев или недолго командовавший по возвращении с войны броненосцем “Император Александр II” капитан 2 ранга Д.С. Михайлов. Ему быстро нашли замену в лице счастливо и беззаботно совершавшего свою карьеру баловня судьбы А.А. Эбергарда (1856–1919). Быстро придя в себя после шока Порт- Артура и Цусимы, бюрократия сумела отодвинуть от нужных назначений (или принудить вовсе покинуть флот) многих достойных, отлично себя проявивших в войне офицеров. Так в стороне оказались и А.М. Лазарев, и Д.С. Михайлов, и прежний старший артиллерийский офицер “Баяна” В.К. Де-Ливрон (1873-?), которому уже в 1915 г. в силу каких-то обстоятельств пришлось из флота перейти в подполковники корпуса морской артиллерии. Все это, конечно, очень осложняло формирование корабля.