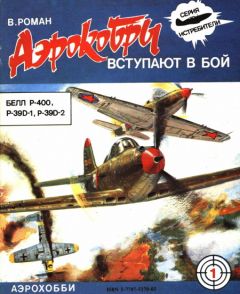

В. Роман - “Аэрокобры” вступают в бой (P-400, P-39D-1 и D-2)

Помощь проекту

“Аэрокобры” вступают в бой (P-400, P-39D-1 и D-2) читать книгу онлайн

Мощность от двигателя посредством удлинительного вала (длина 2628 мм, диаметр 63.5 мм), проходившего под кабиной лётчика, передавалась на редуктор с передаточным числом 0.556, расположенный в носовой части и укреплённый на переднем шпангоуте фюзеляжа. Редуктор имел самостоятельную систему смазки с бачком, расположенным в правой передней части отсека вооружения.

На самолёте устанавливался трёхлопастный винт типа "Кёртисс Электрик" С6315 Н-С диаметром 3.162 м, изменяемого в полёте шага, с электрическим управлением поворота лопастей (21.5° — 51.5°) и электрическим же регулятором постоянных оборотов. Лопасти стальные, полые, макс, ширина 250 мм, кок дюралевый. Мог работать как винт-автомат и как винт фиксированного шага.

Агрегаты винтомоторной группы включают также системы всасывания и выхлопа, маслосистему, систему охлаждения и средства запуска мотора.

Всасывающий патрубок расположен вверху фюзеляжа за кабиной лётчика и имеет управляемую заслонку, регулирующую поток воздуха к карбюратору. При полёте в дождь заслонку закрывают, и воздух поступает из-под капотов мотора.

Выхлопная система комплектовалась как индивидуальными (12), так и двойными (24 шт.) патрубками, выполненными из нержавеющей стали. На самолётах 601-го дивизиона RAF встречались также "уширенные" патрубки, т.наз. "рыбки", на виде сбоку действительно похожие на мелкую рыбёшку с треугольным "хвостом".

Маслосистема состояла из маслобака ёмкостью 45.5 л, двух радиаторов и трубопроводов. Маслорадиаторы сотового типа, цилиндрической формы (диаметр 152 мм, длина 228 мм), расположены под мотором по обоим бортам фюзеляжа. Воздух к ним подводился через "внешние" заборники прямоугольной формы в передней кромке крыла. На моторе установлен маслофильтр типа Куно.

Система охлаждения замкнутого типа, работает с избыточным давлением. Состоит из радиатора, расширительного бачка и трубопроводов.

Радиатор сотового типа расположен в нижней части фюзеляжа под двигателем, между маслорадиаторами. Состоит из двух половин идентичной конструкции. Охлаждающий воздух подводится через два "внутренних" заборника в передней кромке крыльев, выбрасывается через регулируемую заслонку в нижней части фюзеляжа. Часть тёплого воздуха отводится по трубам для обогрева крыльевых пулемётов. Расширительный бачок яйцеобразной формы ёмкостью 11л расположен в фюзеляже непосредственно за мотором. Охлаждающие жидкости — престон, гликоль или этиленгликоль.

Запуск мотора производится электроинерционным стартёром фирмы Эклипс. Как правило, запуск осуществлялся от аэродромного питания через специальное гнездо. В случае необходимости возможен запуск от бортовых аккумуляторных батарей (типа 24-А-34 или 12-ТАС-9А) напряжением 24 в, расположенных слева в носу фюзеляжа, причём ёмкости батарей хватает на 7-8 запусков. Предусмотрен и ручной запуск с помощью пусковой рукоятки, которую должны были вращать два механика в течении 3-5 минут.

Топливная система состояла из правого и левого (вместе с резервным) баков, расположенных в консолях крыла. Бензобаки протектированные, мягкие, изготовленные из специальной бензостойкой материи в три слоя и каучукового протектора между ними в два слоя. Специального крепления их к крылу нет, баки были плотно заключены между лонжеронами и нервюрами консолей крыла.

Каждый консольный бензобак состоит из шести отдельных баков (отсеков), соединённых дюралевыми трубками. Лючки всех отсеков расположены на верхней поверхности крыла. В пятом от фюзеляжа отсеке вместо лючка смонтирована заливная горловина.

Ёмкость баков: правый — 227.5 л, левый — 95.5 л, резервный — 132 л, общая — 455 л. Топливо из резервного бака поступает лишь после переключения специального крана. Для заправки применялся импортный бензин с октановым числом 100 либо 95 или отечественные бензины 4Б-78 и 1Б-95.

Дополнительный сбрасываемый бак на 280 л мог подвешиваться под центропланом.

Топливо подавалось к карбюратору моторной помпой, расположенной на двигателе.

Электрооборудование. На самолёте применена 24-вольтовая система электропитания и экранированная однопроводная электросеть с заземлением на металлический корпус. Источниками питания служат генератор с приводом от двигателя и кислотная аккумуляторная батарея. Потребителями электроэнергии, кроме вышеупомянутых агрегатов (винт, стартёр, электромоторы выпуска шасси и посадочного щитка) были также радиооборудование, вооружение, посадочная фара, АНО, обогреватели, приборное оборудование и освещение.

Радиооборудование "Аэрокобр" отличалось довольно большим разнообразием, и попытки некоторых исследователей определять модификации самолёта по положению антенн могут вызывать лишь искреннее сочуствие, т.к. на л ю б о й модели мог устанавливаться любой комплект. Общим для них было лишь высокое качество связи, отмеченное в мемуарах многих летавших на "кобре" советских пилотов. Интересный факт: уже на самолётах выпуска 1941 г. в состав радиооборудования входили радиоответчики системы IFF (Identification Friend-or- Foe — опознавание "свой-чужой"), автоматически сообщавшие принадлежность самолёта наземным радарам, причём нескольких типов!

Отсек вооружения "Аэрокобры"1 (боковая панель снята), слева направо: патронный ящик, ствол пулемёта, бронезащита правого кислородного баллона, маслобак редуктора.

Типичный комплект радиооборудования состоял из приёмо-передающей станции связи, работавшей как в телефонном (голосом), так и телеграфном (азбука Морзе) режимах, и автоматической опознавательной станции. На более поздних моделях устанавливался также радиополукомпас.

На модели "Аэрокобра"I устанавливались, как правило, английские связные радиостанции TR-9D или TR-1133A. Обе станции КВ диапазона, с дистанционным управлением. Настройка приёмника и передатчика возможна только на земле, выбор одной из четырёх фиксированных волн осуществлялся в полёте с помощью кнопочного переключателя. TR-9D — станция старого типа, в 1941 г. снята с производства. Располагались радиостанции в хвостовой части фюзеляжа на специальных панелях и закрывались большими створками, которые открывались вниз и могли служить полочками (типа дверцы бара). Антенна TR-9D проволочного типа, тянулась от противокапотажной рамы кабины до верха передней кромки киля, вводный провод подключался примерно на 2/3 длины от кабины и входил в фюзеляж справа непосредственно в районе радиостанции. Антенна TR-1133A мачтового типа, крепилась на верхней части фюзеляжа в месте стыка носовой и хвостовой частей.

Опознавательные станции использовались как английского (R-3003), так и американского (SCR- 535А) типа. Располагались под задним стеклом кабины за головой пилота. Антенны проволочного типа натягивались по обоим бортам фюзеляжа от конца кабины и до передних кромок стабилизатора. На поступивших в СССР самолётах опознавательные станции демонтировались, естественно, за ненадобностью, чем достигалось некоторое облегчение машины.

Ряд Р-400 был выпущен с упрощённым радиооборудованием (приёмник типа SCD-317A, передатчик BC-AL-430 и динамомотор BD-AL-93), без опознавательных станций. Интересен этот комплект тем, что кнопка включения радиостанции монтировалась непосредственно на секторе газа двигателя, и лётчик мог пользоваться радио не снимая руки с управления мотором. Расположение .оборудования и антенны аналогично станции TR-9D. Так были оснащены самолёты АН-735 ,736, АР266-288,290, 305, 319, 322, 326-336, 338-357, BW100-103, 105, ПО- 117, 120, 125, 127, 128, 130, 134-152, из которых по крайней мере один — BW149 — был 3.06.42 г. отправлен в СССР.27.

Вооружение самолёта "Аэрокобра" было предметом особого внимания конструкторов и состояло из 7 огневых точек. Однако по требованию англичан, основных заказчиков модели "Аэрокобра"I, 37-мм орудие было заменено английской авиапушкой калибра 20 мм. Причины вполне понятны: нежелание вводить новый калибр в сформировавшуюся систему боеприпасов в период войны и наличие весьма надёжного и хорошо освоенного собственного орудия.

Вооружение и оборудование самолёта "Аэрокобра"I: 1 — 20-мм пушка, 2 — удлинительные трубы пулемётов, 3 — комплект инструментов для планера, 4 — маслобак редуктора, 5 — барабан пушки, 6 — 12.7-мм пулемёты, 7 — карман для карт, 8 — инструменты для мотора, 9 — бак охлаждающей жидкости, 10 — основной маслобак, 11 — связная радиостанция, 12 — аптечка, 13 — гликолевый бачок, 14 — аккумулятор, 15 — осевой кислородный баллон

Бронирование самолётов "Аэрокобра"I, P-39D-1 и D-2: 1 — бронезащита редуктора, 2 — бронезащита кислородных баллонов высокого давления (только на "Аэрокобре"1, причем у самолётов, выпущенных с одним баллоном — только три левых плиты), 3 — две плиты передней бронезащиты кабины, 4 — лобовое бронестекло, 5 — заднее бронестекло в окантовке, 6 — бронеспинка (из двух плит), 7 — бронезащита маслорадиатора и мотора. Заштрихованные плиты у D-1 и D-2 отсутствовали