Екатерина Алленова - Валентин Серов

Помощь проекту

Валентин Серов читать книгу онлайн

Петр I на псовой охоте. 1902

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Бенуа, увлеченный русским искусством XVIII века, «первый заговорил о великолепии барокко, о дивных созданиях Растрелли, о красоте Петербурга и сказках Петергофа и Царского Села, - писал Грабарь. - Бенуа... обожал Петра и Елисавету, и заразил этим обожанием такого с виду не падкого на энтузиазм человека, каким многим казался Серов».

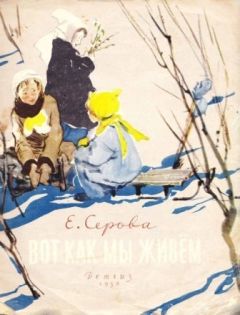

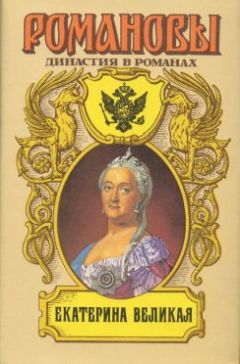

В 1900-1902 годах Серовым были выполнены иллюстрации к изданию Царская охота, выпускавшемуся по инициативе полковника Николая Ивановича Кутепова, заведующего хозяйственной частью дворцовой службы. Это было роскошное четырехтомное издание, в иллюстрировании которого также принимали участие Бенуа, Виктор и Аполлинарий Васнецовы, Репин, Суриков и другие знаменитые мастера. Сюжеты для иллюстрирования предоставлялось выбирать самим художникам, и Серов, «зараженный» страстью мирискусников к XVIII веку, выбрал эпизоды из времени Петра I, Елизаветы и Екатерины II.

Петр II и цесаревна Елизавета Петровна на псовой охоте. 1 900

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Выезд Екатерины II на соколиную охоту. 1902

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

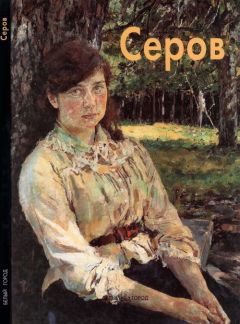

Гуашь Император Петр II с цесаревной Елисаветой Петровной выезжают верхом из села Измайлова, осенью, на псовую охоту - первая из «кутеповской серии». Как неожиданно появившийся, «просвистевший» и исчезнувший вихрь изображена кавалькада охотников на серовской картине. Фигуры Петра и Елизаветы грациозны и изящны, как статуэтки саксонского фарфора - Серов чутко уловил здесь не столько «дух истории», сколько характер стилизаторской игры, свойственной мирискусничеству. Пейзаж в картине - столь же тонкая стилизация, что и фигуры всадников, но здесь обыгрывается столь знакомый по картинам передвижников образ русской деревни: церковь с луковичной главкой, шатровая колоколенка, покосившийся сарай, серенькое небо и в нем стая птиц, кружащихся над куполом церкви, дорога, на которой в передвижнических пейзажах обычно можно встретить понуро бредущих крестьян или путников. Они есть и в картине Серова - приютившиеся на обочине мужик и странница, склонившая голову перед чудной картиной императорского выезда, на мгновенье всполошившего тихую деревеньку. Грабарю не давали покоя эти фигуры - он видел в них «привкус тенденции», показ «контраста расточительной роскоши и убожества». И хотя эти фигуры вовсе не производят впечатления убогости, все же подобного рода «жанровость» не свойственна Серову - не случайно он называл эту гуашь «слишком иллюстрацией - дешевкой».

В картине Выезд императрицы Екатерины II на соколиную охоту Екатерина уже в преклонных годах - «казанская помещица», как она одно время сама себя величала - совершает прогулку в сопровождении сокольников. Тема этого произведения - ритуальная прогулка стареющей императрицы - созвучна Последним прогулкам Людовика XIV Бенуа, программному произведению «Мира искусства». Пейзаж в картине - даже не пейзаж, а атмосфера, в которой пребывают персонажи - также напоминает «версальскую сюиту»; это светлые тихие сумерки, состояние между осенью и зимой, природа, словно уже застывшая в оцепенении зимнего сна. Нечто неуловимо миражное присутствует в этих фигурах среди призрачных сумерек.

Петр I в Монплезире. 1 910-1911

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Кубок большого орла. 1910

Государственная картинная галерея Армении, Ереван

В воссозданной Серовым атмосфере эпохи ясно ощутима историческая дистанция, с которой художник начала XX века бросает взгляд в век восемнадцатый. Охоты, церемониальные выезды,царские забавы, подобно музейным редкостям, становятся здесь предметом эстетического любования, выглядят (как и у большинства мирискусников) красивой, но давно забытой сказкой, вызывающей одновременно и улыбку и легкую грусть.

Темпера Царь Петр I присутствует на псовой охоте, устроенной боярами изображает эпизод, когда юный Петр, решив посмеяться над боярами и унизить их в их любимом занятии - псовой охоте,- удалил с охоты псарей, заявив, что желает иметь дело только с боярами, а не с холопами. Беспомощные бояре, чьи лошади были напуганы «неорганизованными» без псарей собаками, оказались в полном расстройстве, некоторые свалились с седла, других собаки стащили с лошадей, - а Петр (еще мальчишка), разумеется, торжествовал и насмехался: «Аще светлая слава есть в оружии, то почто же мя ко псовой охоте от дел царских отвлекаете и от славы к бессилию приводите? Аз царь есмь и подобает ми быти воину, а охота оная прилежит псарям и холопам».

Заостренная в злой гротеск композиционная парафраза и символическая пародия на сюжет (псовая охота) этой «картинки из прошлого» - кадр из хроники событий 1905 года «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?», где изображена атака на толпу демонстрантов.

Петровская тема надолго приковала внимание художника. Грабарю он пересказывал свое представление о Петре так: «Обидно... что его, этого человека, в котором не было ни на йоту слащавости, оперы, всегда изображают каким-то оперным героем и красавцем. А он был страшный: длинный, на слабых, тоненьких ножках и с такой маленькой, по отношению ко всему туловищу, головкой, что больше должен был походить на какое-то чучело с плохо приставленной головою, чем на живого человека. В лице у него был постоянный тик, и он вечно “кроил рожи": мигал, дергал ртом, водил носом и хлопал подбородком. При этом шагал огромными шагами, и все его спутники принуждены были следовать за ним бегом. Воображаю, каким чудовищем казался этот человек иностранцам и как страшен он был тогдашним петербуржцам». Именно таким дан образ Петра I в картине 1907 года.

«Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?». 1905

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Едва закончив работы «кутеповской серии», художник начал работу над картиной Петр I в Монплезире, где задумал изобразить императора в спальне, во время утреннего туалета, в тот момент, когда Петр, прильнув к окну, высматривает появившееся на горизонте судно. «Он только что встал, - пересказывал Серов замысел картины Александру Бенуа, - не выспался, больной, лицо зеленое». Эта натуралистическая деталь - «лицо зеленое», как и все серовское представление о Петре I, выдает желание художника найти в новой для него области исторической живописи возможность достижения портретной убедительности, как если бы историческая картина была для художника явлением, запечатленным с натуры, и именно в силу этой убедительности обретала бы ценность исторического факта.

Одной из значительных выставок, устроенных «Миром искусства», была выставка портретов, состоявшаяся в 1905 году в Таврическом дворце в Петербурге. По замыслу устроителей она должна была «во всем блеске» показать «портретное искусство, созданное у нас с Петра Великого до наших дней». На выставке было представлено около 2300 портретов, в том числе полотна забытых к тому времени портретистов XVIII века Рокотова, Левицкого, Боровиковского. Заново открытая живопись знаменитых русских мастеров бросала вызов азарту соревновательности, которому Серов был вовсе не чужд. Так возник портрет Елизаветы Карзинкиной, стилизованный под гладкую, эмалевую манеру письма живописцев XVIII века (для этого портрета Серов использовал излюбленный формат поздних портретов Рокотова, овал, требующий незаурядного композиционного мастерства).

Немногие работы Серова в области театрально-декорационного искусства также связаны с деятельностью мирискусников. Так, в 1909 году по заказу Дягилева был исполнен рисунок для афиши балетных спектаклей Русских сезонов в Париже, изображающий балерину Анну Павлову в роли Сильфиды, а в 1911 - занавес к балету Шехеразада.

Балеты Клеопатра и Шехеразада, поставленные Михаилом Фокиным, с костюмами и декорациями Льва Бакста были сенсацией дягилевских сезонов в 1909 ив 1910 годах. Главные партии в этих балетах исполняла танцовщица Ида Рубинштейн, и ее выступления сопровождались громоподобным успехом. В 1910 году Серов исполнил ее портрет, и, пожалуй, ни одно его произведение не вызвало такого недоумения публики и не доставило художнику стольких волнений.

По словам Грабаря, Серов увидел в Иде Рубинштейн «Египет и Ассирию, каким-то чудом воскресшие в этой необычайной женщине. “Монументальность есть в каждом ее движении - просто оживший архаический барельеф”, - говорил он с несвойственным ему воодушевлением».

Портрет Тамары Платоновны Карсавиной. 1909