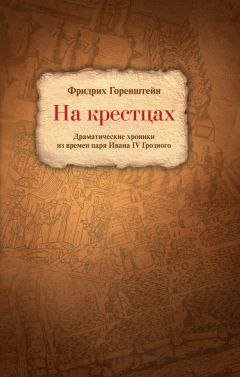

Фридрих Горенштейн - На крестцах. Драматические хроники из времен царя Ивана IV Грозного

Помощь проекту

На крестцах. Драматические хроники из времен царя Ивана IV Грозного читать книгу онлайн

ВИКТОР ЕРОФЕЕВ. Значит, для России важно вернуться что, к новгородскому вече или к чему?

ГОРЕНШТЕЙН. Нет, не к новгородскому вече, а к образу жизни эгоиста, образу жизни индивидуалиста…

ВИКТОР ЕРОФЕЕВ. Европейскому образу жизни?

ГОРЕНШТЕЙН. Тому образу, который существовал до того, как Калита создал это государство.

Это сказано уже после нескольких лет изучения материала и первых проб. То есть формулы Горенштейна не умозрительны, а возникли в процессе работы.

Но Горенштейн, изучая горы исторических документов и книг и обретая свое видение целого, не подверстывает драму под это свое видение событий, видение истории. Он следует за «бегом времени». В этом одна из причин разрастания текста в процессе написания.

Предпоследнее крупное сочинение Фридриха Горенштейна «На крестцах» – это хроника жизни России в последние 14 лет правления Ивана Грозного с декабря 1569 года. Как и в его драме «Детоубийца» о Петре Первом, герои говорят языком весьма приближенным к речи описываемого времени. Это было очень важно для писателя.

Помимо большого значения для него подлинности речи героев, Горенштейн говорил, что в романной форме ему бы не удалось достичь стилистического единства, так как речь героев находилась бы в конфликте с современным языком повествования и в результате получился бы кич. Поэтому Горенштейн и отказался от повествования, от романа, и выбрал чистую драму.

Повторю, что работа над «На крестцах» тяжело далась автору. Хроника этой работы хорошо отразилась в его письмах Лазарю Лазареву. Вот два последних упоминания:

1995–1996 «Я все не могу вылезти из Грозного. (А.К. Толстой тоже возился с Трилогией семь лет.) Впрочем, уже в этом году надеюсь вылезти хотя бы вчерне».

15.7.96 «Я продолжаю работать над Грозным. Над эпилогом. Но это еще страниц 50. А всего будет страниц 600–700 (Горенштейн как-то по-своему вычислял количество печатных страниц. – Ю.В.), хоть надеюсь сократить. Роман-пьеса».

На последние «50 страниц» ушло еще полгода работы. Свой многолетний труд Горенштейн завершил в марте следующего 1997 года. Текст уместился на более чем 1600 рукописных страницах, дав в итоге чуть больше 1000 страниц книги.

Параллельно с работой над «На крестцах» (подготовкой и написанием первого варианта) Горенштейну удалось написать также и немало другого, в основном рассказы, повести и сценарии. Последние в основном ради заработка, но Горенштейн просто не умел «халтурить», и кинопроза его всегда была высочайшего качества.

Однако в течение двух с половиной лет второй попытки написания «На крестцах» Горенштейн ничем другим уже не занимался.

Закончив «На крестцах» и не надеясь при жизни увидеть книгу напечатанной в России, Горенштейн в том же последнем московском интервью 2001 года, отвечая на вопрос, чем особо дорого ему это произведение, рассказал Анатолию Стародубцу:

«Там среди прочего есть очень важный для меня эпизод. Во времена Грозного рядом с Кремлем на Варварке (на том месте, где теперь церковь) была установлена Варварина икона, написанная Андреем Рублевым. Но позже ее подновлял некий Алампий, который завидовал и ненавидел Рублева. Из мести он пририсовал на внутренней деке рублевской иконы черта. Никто этого видеть не мог. Но фактически получалось, что прихожане многие годы молились и черту тоже. Только юродивый Василий Блаженный каким-то шестым чувством это уловил и на глазах изумленной публики несчастную икону разбил. За это толпа его растерзала».

Был ли сам Горенштейн человеком, иногда догадывавшимся или знающим, где таится невидимый для других черт? Блаженным он не был, а вот пророком его величали между собой многие, знавшие его.

Как оценить написанное Горенштейном в «На крестцах»? В чем разница в подходах к событиям прошлого историков и писателя?

Мне как-то довелось услышать от философа Александра Пятигорского следующее высказывание:

«Я просто думаю, что, говоря об истории, люди смешивают две вещи: ход событий, который они могут знать или не знать, и второе – человеческая идея об истории, которая может вообще не иметь никакого отношения к ходу событий, это просто стойкая привычка сознания рассматривать какие-то факты как исторические. Я думаю, что наука история, конечно, строго говоря, имеет дело, прежде всего, с сознанием, а не с такими, казалось бы, природовидными событиями. И очень трудно, конечно, убедить в этом историка, для которого есть некая абсолютная историческая объективность. Хотя многие историки стали понимать, и даже раньше понимали, что история – это подход к событию, а не сами события. Это способ нашего мышления о событиях, который мы называем историей. Есть много древних культур, которые, наблюдая события, никогда не наблюдали их исторически. Были культуры древние, где людей никогда не интересовало, что было до и что было после. Мы же универсализируем наш исторический подход, считая его абсолютным».

То, что история и ее интерпретации то и дело становятся предметом для манипуляций в политических целях, мы видим в наши дни и, несомненно, будем видеть и далее. И в самом труде Горенштейна, в его финале мы видим, как пишется официальное житие Ивана Грозного, пишется под строгим присмотром власти, пишется по канонам жития святых, то есть не считаясь с фактами реальной жизни и деятельности царя. Но есть, однако, еще и Герасим Новгородец.

Один из ярких примеров описанной попытки политики кроить и интерпретировать историю в угоду своим интересам в прошлом был явлен в беседе Сталина с Эйзенштейном по поводу первой серии фильма о все том же Иване Грозном. Беседу записал присутствовавший на ней и участвовавший в разговоре исполнитель роли Грозного Николай Черкасов. Причем не только Сталин, но и Жданов с Молотовым высказывались на тему, как именно надо изображать то или иное историческое явление, в частности опричнину.

«Сталин. Вы историю изучали?

Эйзенштейн. Более или менее…

Сталин. Более или менее?.. Я тоже немножко знаком с историей. У вас неправильно показана опричнина. Опричнина – это королевское войско. В отличие от феодальной армии, которая могла в любой момент сворачивать свои знамена и уходить с войны, – образовалась регулярная армия, прогрессивная армия. У вас опричники показаны как ку-клукс-клан.

Эйзенштейн сказал, что они одеты в белые колпаки, а у нас – в черные.

Молотов. Это принципиальной разницы не составляет.

Сталин. Царь у вас получился нерешительный, похожий на Гамлета. Все ему подсказывают, что надо делать, а не он сам принимает решения… Царь Иван был великий и мудрый правитель, и если его сравнить с Людовиком XI (вы читали о Людовике XI, который готовил абсолютизм для Людовика XIV?), то Иван Грозный по отношению к Людовику на десятом небе.

Мудрость Ивана Грозного состояла в том, что он стоял на национальной точке зрения и иностранцев в свою страну не пускал, ограждая страну от проникновения иностранного влияния. В показе Ивана Грозного в таком направлении были допущены отклонения и неправильности. Петр I – тоже великий государь, но он слишком либерально относился к иностранцам, слишком раскрыл ворота и допустил иностранное влияние в страну, допустив онемечивание России. Еще больше допустила его Екатерина. И дальше. Разве двор Александра I был русским двором? Разве двор Николая I был русским двором? Нет. Это были немецкие дворы.

Замечательным мероприятием Ивана Грозного было то, что он первый ввел государственную монополию внешней торговли. Иван Грозный был первый, кто ее ввел, Ленин – второй».

В конце беседы Сталин, можно сказать, «проговорился», дав свой собственный, личный взгляд властителя на фигуру Грозного.

«Сталин. Иван Грозный был очень жестоким. Показывать, что он был жестоким, можно, но нужно показать, почему необходимо быть жестоким. Одна из ошибок Ивана Грозного состояла в том, что он не дорезал пять крупных феодальных семейств. Если он эти пять боярских семейств уничтожил бы, то вообще не было бы Смутного времени. А Иван Грозный кого-нибудь казнил и потом долго каялся и молился. Бог ему в этом деле мешал… Нужно было быть еще решительнее».

Не скажу за Сталина или Эйзенштейна, а вот о Горенштейне историк Ирина Щербакова, хорошо знавшая творчество автора «На крестцах» и его лично, сказала с убежденностью: «…у него был безусловно дар погружения в историю».

Уже начав собирать материалы для Грозного, Горенштейн в повести «Последнее лето на Волге» (1988) пишет: «И вот в наше итоговое время принудительно, рукотворно слились в русском море славянские ручьи, образовался огромный искусственный водоем-океан, который мелеет и иссякает. Особенно же мелеет и иссякает русская жизнь, русский национальный характер. Мелеть он начал не сегодня, не вчера, не позавчера, а более чем четыреста лет назад, когда был избран принудительный, рукотворный поворот чужих ручьев и рек в русское море. Понять это до конца может не взгляд изнутри, не русский ум, а скорей орлиный взгляд сверху, внешний взгляд Шопенгауэра или Шекспира, а то и скромный взгляд со стороны таких пасынков России, как я…»