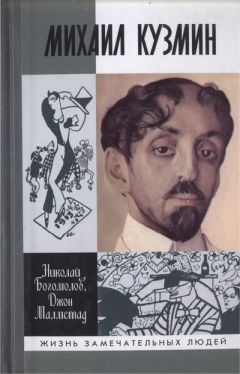

Михаил Кузмин - Стихотворения

Помощь проекту

Стихотворения читать книгу онлайн

Своеобразная трилогия воплощения человеческой любви в любовь божественную и составляет главное содержание книги «Сети». Конечно, это нельзя понимать прямолинейно: иногда главное заслоняется изящной фривольностью, стилизуются иной раз не только слова, но и мысли, изменчивость настроения ведет поэта и его читателей по тем дорогам, которые кажутся уводящими в сторону, но в конце концов все они неумолимо сходятся.

И, завершив основной сюжет «Сетей», Кузмин дает как бы изящный повтор основных тем и настроений сборника в заключающем его цикле (если не самостоятельной книге) «Александрийские песни». Этот цикл, в отличие от других разделов «Сетей», лишен сюжетного развития, стихотворения в нем обладают некой автономностью, однако в общем «Александрийские песни» представляют собою сгусток тем, настроений, приемов творчества, характерных для раннего этапа развития поэзии Кузмина. В них есть и беспечный гедонизм (особенно в разделе «Канопские песенки»), есть и своеобразные философские построения — от почти детски наивных вопросов до глубоких размышлений, теснейшим образом связанных с жизненным опытом конкретного человека (раздел «Мудрость»), есть и воссоздание любовных переживаний, над которыми все время реет призрак смерти, делая их предельно обостренными и в то же время просветленными. И все это заключено в рамку одного культурно-исторического типа сознания, тесно связанного со своеобразием александрийской культуры, какой она представлялась автору.

Однако поэтический замысел не был сколько-нибудь адекватно прочитан критиками, писавшими о «Сетях». Им сборник представлялся прежде всего своеобразным учебником поэтического мастерства.

Произнося вполне традиционное словосочетание — «поэтическое мастерство», — надо отдавать себе отчет, что для Кузмина оно было совершенно неприемлемым. Можно представить себе, как бы он воспротивился формальным разборам своих стихотворений, анализам технического построения. Для него техника была всего лишь «послушной, сухой беглостью перстов», которая лежит в основании всякого творчества, но сама по себе не заслуживает никакого особого внимания.

Однако сегодняшнему читателю, видимо, все же следует сказать о том, что Кузмин внес в русскую поэзию и почему уже первая книга сделала его заметной звездой на поэтическом небосклоне, не затерявшейся среди других блистательных имен. С далекого расстояния мы смотрим на это время и замечаем, что некоторые поэты, считавшиеся тогда корифеями, отодвигаются в небытие, а звезда Кузмина и сегодня продолжает гореть ровным сиянием, не затмеваемая другими.

Что читатель нашего времени прежде всего чувствует, открывая сборник стихов Кузмина? Ответ может показаться банальным и уже многократно произнесенным, но от повторения истина, как известно, не исчезает и не искажается: поэзию Кузмина узнаешь в первую очередь по интонации, по неповторимому голосоведению, когда звучание воспринимаешь как голос близко знакомого человека, который невозможно спутать ни с чем даже спустя годы и годы.

При этом в ней нет никаких особых риторических приемов, нет крика, нет интимного шепотка, нет надоедливой «музыкальности». Голос поэта спокоен, чист и ясен, но за этим спокойствием скрыта масса изгибов, в которых и таится несхожесть.

Быть может, лучше всего это почувствовала в авторском чтении Марина Цветаева, поэт совсем иной интонационной природы, чем Кузмин. Но она понимала исключительное значение этой стороны стиха и потому в блестящих воспоминаниях «Нездешний вечер» смогла описать чтение, услышанное единственный раз в жизни, но запомнившееся на двадцати лет:

«И вольно я вздыхаю вновь.

Я — детски! — верю в совершенство.

Быть может… это не любовь…

Но так…

(непомерная пауза и — mit Nachdruck — всего существа!)

— похоже —

(почти без голоса)

…на блаженство… <…>

Незабвенное на похоже и так ударение, это было именно так похоже… на блаженство! Так только дети говорят: так хочется! Так от всей души — и груди. Так нестерпимо-безоружно и обнаженно и даже кровоточаще среди всех — одетых и бронированных»[41].

Такая «пластичность» голоса тем и хороша, что позволяет каждому видеть в поэзии Кузмина свое, индивидуальное. Каждому из читающих он оказывается особенно дорог какой-то стороной, которая другому, возможно, представляется излишней. Кому-то могут стать близки интонации чуть жеманные и стилизованные:

Кто был стройней в фигурах менуэта?

Кто лучше знал цветных шелков подбор?

Чей был безукоризненней пробор?

Увы, навеки скрылося все это…

Для кого-то Кузмин — это в первую очередь восторженное:

Воскресший дух — неумертвим,

Соблазн напрасен.

Мой вождь прекрасен, как серафим,

И путь мой — ясен.

Кому-то ближе Кузмин интимный и почти домашний:

Я посижу немного у Сережи,

Потом с сестрой, в столовой, у себя —

С минутой каждой Вы мне все дороже,

Забыв меня, презревши, не любя.

И такое перебирание интонаций можно продолжать сколь УГОДНО долго, ибо их разнообразие — почти бесконечно. Когда исследователи говорят о влиянии, скажем, Маяковского на некоторые стихи Кузмина, то они в первую очередь имеют в виду это плохо определимое словами, но безошибочно чувствуемое интонационное своеобразие, когда у младшего поэта заимствуется не лексика, не сюжеты, не рифмы, не образы, а, пользуясь словом Маяковского, «дикция».

Это строение кузминских стихов с безусловным господством свободы голоса, подчиняющей себе другие элементы стиха, заставляет внести коррективы в мнение современников о Кузмине.

Для читателя стихов начала двадцатого века было привычным свободное владение самыми различными твердыми формами, разнообразными экспериментальными размерами, смелые опыты в метрике, ритмике, рифмовке и пр. — все то, что внесли в литературу Брюсов, Бальмонт, Сологуб, Зинаида Гиппиус, Вяч. Иванов и другие поэты-символисты. Кузмин мог бы продемонстрировать такое владение с не меньшим, а то и большим основанием, чем любой из названных авторов. Но если у всех его предшественников экспериментаторство предстает особым щегольством — «смотрите, как я умею!», — то для Кузмина оно так же естественно, как и стихотворение, написанное четверостишиями четырехстопного ямба с перекрестной рифмовкой. Если верлибр, о котором мы уже упоминали, у Блока или Брюсова воспринимается как осознанная система минус-приемов, то у Кузмина он включается в интонационное пространство традиционного стиха и потому звучит как совершенно естественная форма, ничем особым не выделяющаяся на фоне иных размеров.

То же самое относится и к любому другому элементу поэтической ткани, взятому в отдельности.

Кузмин мог бы считаться чемпионом сложного построения стиха, если бы это имело какое-то значение. Рассматривая отдельные элементы его поэтической системы, мы можем заметить, как изобретательно и художественно оправданно они применяются. Вспомним, к примеру, уже цитированную строфу из первого стихотворения «Любви этого лета», где внимательный читатель без труда замечает внутренние рифмы, соединяющие первую и вторую строки между собою еще теснее, но не так просто увидеть, что «Пьеро» в середине четвертой строки рифмуется с окончаниями третьей и пятой строк (и это не случайность, так как повторено во всех трех строфах).

А по соседству с этим — совсем другая строфа:

Зачем луна, поднявшись, розовеет,

И ветер веет, теплой неги полн,

И челн не чует змеиной зыби волн,

Когда мой дух все о тебе говеет?

Здесь также не очень просто заметить внутреннюю рифму в середине второй строки, поскольку она связана с концом, а не с серединой первой, но еще неожиданнее — полная рифмовка конца второй строки с началом третьей не в цезуре, где рифма ощущалась бы отчетливо, а просто так, по ходу движения стиха, без какого бы то ни было специального нажима.

Кузмин с легкостью строит сложно переплетенные строфы (например, в стихотворении «Двойная тень дней прошлых и грядущих…»), обращается к необычному рефренному построению («Если мне скажут: „Ты должен идти на мученье…“»), разрабатывает не только верлибр, но и вполне своеобразные, индивидуальные дольники («Каждый вечер я смотрю с обрыва…» и мн. др.), пронизывает свои стихи отчетливой звукописью, никогда не становящейся назойливой, создает уникальные для русской поэзии строфы…[42] Но почти никогда этим экспериментам не придается какого-либо особого значения, они спрятаны в глубь стиха и заметны только при специальном анализе. Многие ли замечали, что открывающее «Сети» стихотворение «Мои предки», неоднократно попадавшее в хрестоматии и одно из самых известных массовому читателю, целиком состоит из одной фразы, протянувшейся на пятьдесят две строки, — и в этом нет ни малейшей искусственности, ни тени синтаксической натяжки?