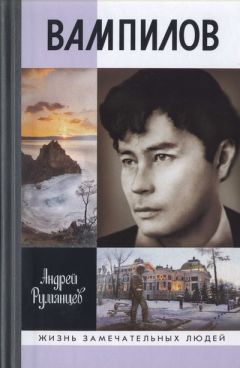

Вампилов - Румянцев Андрей Григорьевич

Помощь проекту

Вампилов читать книгу онлайн

Саша сошел на станции Селенга, отыскал улицу, ведущую к переправе через реку, и шагал, разглядывая плотно стоящие дома, дворы, в которых за приоткрытыми воротами или поверх низких заборов видны были сети, развешанные на сушилах, лодки, притулившиеся к стенам банек. Приречные села — Тресково на этой стороне и Никольское на той — испокон века были рыбачьими, жители круглый год промышляли рыбу в реке и в самом Байкале, до которого легко сплавлялись по течению Селенги.

На переправе подростка ожидала почти рыночная толчея. Река отрезала от Московского тракта и железной дороги округу с пятнадцатью-двадцатью деревнями, и на паром с раннего утра и до вечерних сумерек торопились десятки людей. Ожидая паром, тяжело и медленно двигавшийся от одного берега до другого, байкальцы кучковались вокруг торговок, приносивших на пристань кедровые шишки и бруснику, крыжовник и малину, соленые огурчики и рыбные пирожки, квас и морс. Шофер машинёшки-полуторки, груженной мешками крупы и сахара, ящиками водки, поправлял брезент, которым был плотно закрыт кузов. Мужики, подъехавшие к переправе на подводах с тесом, углем и еще бог весть с какой поклажей, выстраивали свою колесную очередь в ниточку — так велось здесь всегда. Бойкая молодежь дурачилась: парни, щелкая орехи, успевали чмокнуть смеющихся девчонок, огольцы поменьше бегали туда-сюда, ныряя в толпу и взвизгивая.

На трактовой улице, по которой пришел сюда Саша, бесполезно было останавливать редкие машины или просить хозяина догнавшей подводы подвезти до Байкало-Кудары: тот и другой транспорт мог направляться не на переправу. А вот у причала парома договориться с шофером попутки или на худой конец с возницей легко груженной телеги было нетрудно. Деньги у подростка, не впервой путешествовавшего, держались наготове.

Потом была дорога, пыльная и ухабистая, то по лесу, то по ровному приречному полю, то по улицам деревень, названных, наверное, по фамилиям первых насельников: Шергино, Быково. И в стороне от дороги, за рощами и покосами, по словам попутчиков, стояли поселения, тоже поименованные исконно, как в коренной России: Фофоново, Романово, Пашино, Жилино, Красный Яр…

Районный центр Байкало-Кудара раскинулся на правом берегу селенгинской поймы, в 12 километрах от чудо-моря. Должно быть, русским первопроходцам пришлась по душе просторная травянистая низина, отсеченная от гористых увалов широкой лентой реки и подступившая вплоть к байкальскому плесу. Божья благодать: вокруг богатые разнотравьем выпасы для скота и под рукой — щедрый на уловы плес. Когда-то знаменитый Аввакум Петров, возвращаясь из даурской ссылки и сплавляясь с семьей на дощаниках по Селенге в «сибирское море», встретил в устье реки ватагу русских казаков. Мужики промышляли здесь рыбу, «морских зайцев»[11], гусей и уток. Хорошо зная, как тяжко и голодно пробираться на Русь отсюда, с окраинных земель, казачий атаман Терентий предложил Аввакуму весь дневной улов — 40 осетров. Со слезами на глазах принял подарок протопоп…

Владимир Никитич и его жена Софья Галсановна встречали парнишку как сына. У супругов не было детей, и Саша мог быть для них только сыном. К тому же Владимир Никитич, младший брат Валентина Никитича, всегда с неутихающей болью вспоминал погибшего, и племянник оставался для него родной кровинкой, малышом, которого он никому бы не позволил назвать сиротой. Не сирота, нет, а сам Валя в детстве, такой же застенчивый на людях, скромный, умный, знающий много стихов, любящий неслышную, но вечно звучащую музыку природы! Эту музыку любил и Владимир Никитич.

В Байкало-Кударе, как и в Кутулике, Александр получал полную свободу. В роду Вампиловых было принято уважение к ребенку. Но и дети чувствовали, что не должны приносить беспокойство близким. Коллеги Анастасии Прокопьевны называют ее в воспоминаниях строгой. А за строгостью матери всегда стояла просьба отвечать за свои поступки. Анастасия Прокопьевна научила детей правильно пользоваться свободой. «Нет, — говорил Вампилов уже в тридцатилетием возрасте приятелю, припозднясь у него на окраине города, — не упрашивай ночевать. Ольга (жена. — А. Р.) будет волноваться. Пойду через весь город, что делать?» Иначе он поступать не умел.

И тогда, в гостях у дяди, он носился с местными пацанами по футбольному полю, играл в волейбол, ходил на речку удить рыбу, но волноваться Владимира Никитича и Софью Галсановну никогда не заставлял. А соблазнов в большом селе среди сверстников, изощренных на выдумки, было множество.

— Ты знаком в Байкало-Кударе с тремя братьями С.? — спрашивал меня Саша в первый сентябрьский день нашей студенческой жизни в Аларском районе, узнав, что я окончил школу в этом селе.

— Да.

— Самый общительный из них средний, Эдик. Он предлагал съездить на Байкал. Ватагой, на велосипедах.

— И что же ты?

— Отказался. Дядя и тетя переживали бы за меня. А, помню, так хотелось за компанию!

Недалеко от домика директора промыслово-охотничьего хозяйства Владимира Вампилова, на берегу тихой протоки, был пришвартован его служебный катер. Однажды дядя предложил Саше отправиться на Байкал.

Отчалили утром. Дельта Селенги, если посмотреть на карту, похожа на вырванный из почвы корень большого дерева. Одна протока соединяется с другой, ближе к Байкалу их сеть покрывает всю огромную низину. Валентин Никитич часто причаливал к травянистым гривам, осматривал норы в бугристых наростах земли и ветоши — «хатки» ондатровых семейств. На горке у выхода в Байкал сделали привал. Дядя срезал в кустах тальника два полметровых стволика, заострил их, насадил на каждый свежего омуля, устроил стоймя перед костром. Заметил:

— Омуль на рожне — главное байкальское лакомство.

Байкал был спокоен. После обеда без боязни вышли на его простор. Отступивший за кормой берег блистал серебряными стрелами речушек, а впереди чуть заметно трепетал потревоженный легким ветром темно-голубой покров. Казалось, земля и небо хвастались друг перед другом чудесным шелком, и дальний берег, укутанный лазурной дымкой, тоже сливался с этим сказочным полотном…

Когда, в каком возрасте человек начинает ощущать себя художником? Когда душа его обретает способность видеть в обыденном красоту и выражать ее в слове, музыке, рисунке? В детстве, конечно, в детстве! Пусть слово или рисунок его еще не точны, но главное — он обрел острую наблюдательность, а умение найти точное слово, нужные краски придет потом. Когда, в какой деревне увидено, например, вот это, вампиловское: «…как сказки, рассказанные нам в детстве, никогда не будет забыт Наратай. От него навсегда остался запах пыли и молока за прошедшим по улице стадом, восторженная тишина летних вечеров, черные головы подсолнухов на вызолоченном закате, сугробы, блестящие от просыпанных в них звезд, осенью — багровая агония осин на левом берегу». Или вот это: «Поворот. Откуда-то сзади выскочила луна, пронеслась над черной щеткой сопки, ударила в черную стальную струну рельсы. От этого пошел тонкий тихий звон. Луна катилась по рельсе, разбрызгивая холодный, звездный свет».

Правда, этот опаленный тайным огнем творчества юный человек оставался дурашливым. Он признавался позже в таких дерзких и глупых выходках, о которых его тогдашние дружки, ставший вполне добропорядочными, не захотели бы вспоминать:

«Валять дурака вообще было излюбленным нашим развлечением, в этом есть, я бы сказал, даже особый какой-то кутуликский стиль, какая-то традиция, своя какая-то поэзия. Послушайте нас, когда мы вспоминаем наш Кутулик, послушайте наши разговоры. Какое удовольствие, например, доставит истинному кутуликчанину воспоминание о том, как однажды с друзьями-приятелями он усыпил два десятка кур, разложив их рядком через весь двор, а потом, постучавшись к хозяину, прятался в полыни.

Усыпление проделывалось следующим способом: куриная голова пряталась под крыло, а затем бедную птицу крутили некоторое время в воздухе. Лишь через пять минут после описанной процедуры курица освобождала голову, поднималась и ковыляла по двору, точно пьяная. Лунной ночью, поднятый с постели, изумленный хозяин наблюдал, как его куры одна за другой воскресают из мертвых».