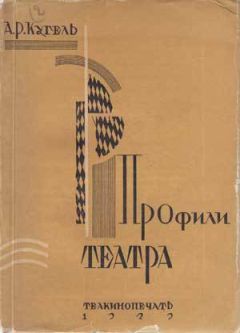

А. Кугель - Профили театра

Помощь проекту

Профили театра читать книгу онлайн

III

Таков краткий, так сказать, обзор пройденного инсценировочным талантом Мейерхольда пути. Что же, — может спросить читатель, — в таком случае мы имеем дело с беспорядочным эклектизмом? Это ли ваша мысль?

Подобное заключение будет совершенно ошибочным. Я уже объяснил, как мог, причины и мотивы «блужданий» Мейерхольда. Эклектизм же в искусстве — вообще вздор. Это значит, что у творчества нет лица, а нет лица, нет и творчества. Но у Мейерхольда есть лицо, как у всякого подлинного художника. Покойный В. В. Розанов как-то {90} пытался разрешить проблему актера, как «дьявольского сосуда», именно потому дьявольского, что актер меняет сотни обличий, а своего не имеет. Но это, конечно, неверно, прежде всего, с точки зрения актерского мастерства. Объективность перевоплощающегося актера нисколько не противоречит субъективной мощи его личности. Наоборот, первое находится в полной зависимости от второго, совершенно так же, как у писателя, например, у Флобера, который будучи верхом объективизма, имел неповторимое — и в этом его талант — свое, флоберовское лицо. Постараемся же разглядеть черты подлинного лица Мейерхольда. Куда бы ни закинула его режиссерская жажда новизны и эпатирования, и как бы ни менялись внешние формы инсценировок, эти черты неизменно ему сопутствуют. Прежде всего, у него невеселое лицо. Из двух душевных и психологических разновидностей — Jean qui rit, и Jean que pleure — Ивана смеющегося и Ивана плачущего — Мейерхольд, конечно, принадлежит к последним. Для смеха ему не хватает благодушия; для юмора — спокойствия; для веселости — душевной гармонии и скромности. У него тревожное испытующее лицо, с какой-то черточкой испуга перед жизнью и ее загадкой. Подобно Достоевскому, ему присуща фантасмагория неотступно следующего за человеком «двойника». Человек носит «маску», которую надо приподнять. Он ходит ряженый, замаскированный. Судьба {91} играет человеком. Как в «Балаганчике», люди — куклы и марионетки. Литературные корни Мейерхольда — это Достоевский, Метерлинк, Гофман. Реализм никак не может удовлетворить Мейерхольда, потому что реализм приемлет жизнь, как она есть. Но у Эд. По, у Л. Андреева, у Ибсена, если пополнить список указанных выше писателей им родственными, — у всех них есть стремление вскрыть покровы, обращенные к нам, и посмотреть, что делается внутри, «там внутри», что делалось до и что будет делаться после, и всем им кажется, что культура, общежитие, может быть даже эстетика жизни, создали лица искусственные и нарочные, — под ними же, под маской общежитейской, не лица, а «хари», или трагически-пустые, как у статуи, глаза. Над всем царит если не предопределение, как у Метерлинка, то какой-то хаос, и в этом океане хаоса, с вечным трагическим вопросом на лице, плавают человеческие жизни.

Что в таком именно роде Мейерхольд ставил Метерлинка, Блока, По («Гибель Уэтеров» — «Лукоморье»), Л. Андреева, Ибсена — это не подлежит объяснению, так как само собой понятно. Но это сказывается, эта черта ясно, в большей или меньшей степени, обнаруживается почти во всех его постановках, несмотря на совершенно различные формы инсценировки — в «Маскараде», «Смерти Тарелкина», «Грозе», «Великодушном рогоносце», «Озере Люль», «Лесе», «Ревизоре», даже в таких, {92} казалось бы, непритязательных комедиях, как «Учитель Бубус» и «Мандат». Когда я закрываю глаза и воссоздаю в памяти все эти виденные мной постановки, то совершенно отчетливо чувствую, что везде он как будто разоблачает «внутренний город», по гоголевскому выражению, где все — или дрянь и бессмыслица, или трагический маскарад, где уши растут выше лба, где рты растягиваются от уха до уха; где под внешней видимостью красивой согласованности — дисгармония и суета, и где над всем, на высокой-высокой этакой колонке, сидит, скрестив по-мефистофельски ноги, плюгавый чертенок и дразнит длинным, красным, острым как штопор, змеевидным языком.

Ну, вот, например, великолепный «Маскарад». Арбенин — есть жертва Неизвестного. А Неизвестный — это «потусторонний». И к концу припасена панихида, разрастающаяся в целое действие. И действие этой панихиды, в общем ходе спектакля, таково, что совершенно покрывает, с одной стороны, и «вскрывает» с другой стороны — великолепие «Маскарада». «И всех вас гроб, зевая, ждет…»

«Смерть Тарелкина» или «Веселые расплюевские дни», как эта пьеса названа, — вообще одна из удачнейших постановок Мейерхольда. И тут, более или менее, идея трагического маскарада. Между автором и режиссером, так сказать, была некоторая «конгениальность». Сухово-Кобылин имел, несомненно, то, что у Тургенева одна милая {93} дама (называет «de l’озлобленный ум». Но в «Смерти Тарелкина» эта «озлобленность» сказалась особенно сильно. В «Свадьбе Кречинского» автор достаточно объективен. Все человечны, даже мазурики. Кажется, Лев Толстой где-то говорит, что чем бы человек ни занимался, он норовит так устроиться, чтобы, в конце концов, уважать свое занятие. Так что и Расплюев, будучи весьма часто бит, все же считает себя не столько мерзавцем, сколько некоею законно существующею частицею в целесообразной организации шулерства. Но в «Смерти Тарелкина» Сухово-Кобылин пышет злобой и, прежде всего, старается «напакостить» полицейским проходимцам и вообще чиновничьему произволу. И «обличение» иной раз впадает у него в такую преувеличенность, что хочется воскликнуть: «ври, да знай же меру». Мейерхольд поэтому весьма кстати поставил это якобы реалистическое произведение — в фантастическом роде, придав переодеваниям, превращениям и невероятным преувеличениям окраску гофмановской чертовщины. Колебание житейских фигур на фоне несколько фантастических полуоторванных от реальности декораций, смягчало в большой степени неправдоподобие анекдота и, если можно так выразиться, «сатирическое ябедничество» Сухово-Кобылина. Впечатление получалось, благодаря колориту постановки; и игры, действительно жуткое. Нелепое житейское ябедничество пьесы в обычной реалистической {94} форме исчезло. Но Мейерхольд выдвинул над пьесой Сухово-Кобылина, так сказать, роскошный мавзолей не случайного, преходящего, русского дореформенного ябедничества, — а от века сущего, «имманентного», как говорят метафизики, вселенского ябедничества, где все переодеваются в чужие шкуры, носят чужие обличья (маскарад!) и толкаются локтями в сутолоке и тумане жизненного мига, как муравьи в разрытой куче. Снова: «всех вас гроб, зевая, ждет…».

Вот «Гроза». Быт изгнан или стилизован до последней возможности. Все декорации изображают не тот приволжский городок, какой мы знаем, а разграфленную, строго урезанную картинку из какого-то иллюстрированного немецкого журнала. Все жители этого неизвестного города одеты, в пандан к декорациям, нарядно, богато, щегольски. Даже Феклуша, побирающаяся на бедность, и та в платье отличной добротности. Даже Кулигин, возглашающий «и в рубище почтенна добродетель», одет в прекрасный серый сюртук с бархатным воротником. А сумасшедшая барыня ходит по улицам этого необыкновенного города в том самом ярко-золотистом платье, которое у нее сохранилось от эрмитажного бала при Екатерине. Как будто только что вынуто из сундука и очищенно от нафталина.

Опять — «маскарад»! Снова пестрота, нарядность, несвойственные реальной жизни, дают впечатление {95} какой-то иллюзорности. «Да полно, существует ли город Калинов? Быть может это фантастический “внутренний город”»? Быть может нам только кажется, что он существует. Вместо живой страсти, живого интереса, живой боли — в зрителе складывается пассивно-созерцательное отношение, намеренно-условное отношение к пьесе и ее идее. Такова, дескать, «суть» жизни. Меняется внешнее обличье, но основная история блеклого существования, которое рядится в яркие костюмы — остается в полной силе. Под разными костюмами все тот же «двойник».

А разве в «Лесе» не то же? Внешняя агитность спектакля и внешняя его динамика, ослепившие глаза известной части критики, не должны скрывать от нас все-таки общего фона, общего характера, общего художественного устремления. Я здесь не касаюсь вопроса о праве и законности извращения автора — на эту тему с Мейерхольдом спор бесполезен, что мы выяснили выше. Я говорю о «Лесе» Мейерхольда, а не Островского. И вот, в этом «Лесе», если хотите знать, особенно ярко сказалось неуважительное, презрительное отношение к человеческому благородству, к идеалистическим порываниям, которыми проникнуты герои «Леса». Аркашка — мелкий, семенящий ногами жулик (замечательная фигура, созданная Ильинским), не имеет ничего общего с Аркашкой, снова отправляющимся странствовать с подавленным вздохом: {96} «а говорили, на тройке поедем». Кто бы ни был, кем бы ни был Несчастливцев в трактовке Мейерхольда, — в нем нет ни одной черты Геннадия Демьяновича. Разумеется, он маскарадный, но тот маскарад, который показан Мейерхольдом, — это маскарад хулигана из Чубарова переулка, переодевшегося театральным героем. Мейерхольд органически, так сказать, не может принять, что бывает гармония добра, создающая спокойствие умиротворения. Чертик, сидящий на самом портале сцены, тревожит его, не дает покоя. В сущности, нет благородных профилей. Только хари. И от «Леса» остается тяжелое впечатление — не как от спектакля, который, точно, сделан отлично, — а как от беспощадного разоблачения всякого человеческого существа, у которого под маскарадом фраз и костюма сидит непременно двойник, и этот двойник обязательно либо подлец, либо хам, либо дурак.