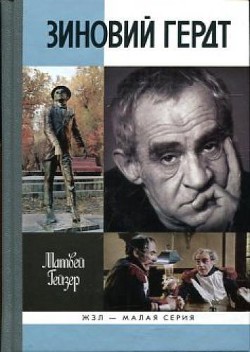

Зиновий Гердт - Гейзер Матвей Моисеевич "Матвей Моисеев"

Помощь проекту

Зиновий Гердт читать книгу онлайн

Исай Константинович вспоминал: «Сорок первый год… Мы встречали его в Немчиновке, на даче нашего студийца Адриана Фрейдлина. В тот вечер мы пели песенку, сочиненную специально для этого дня:

Такой был припев песенки, сочиненной компанией, куда входили все те же — Гердт, Львовский, Багрицкий, Галич и я…

Когда меня представили Саше (Гинзбургу. — М. Г.), я вспомнил, что видел того на сцене театра-студии Арбузова в спектакле “Город на заре”.

Эта пьеса, написанная коллективом юных студийцев (в том числе и Сашей) под руководством Арбузова, спустя многие годы таинственным образом оказалась единоличным произведением мэтра. Саша хорошо играл плохого (троцкиствующего) секретаря комсомольской организации великой стройки. По нынешним временам, пьеса была фальшивой, но для нашего поколения она звучала волнующей правдой. А сама студия была тем, чем для другого поколения оказался молодой театр “Современник”. В спектакле звучали человеческие ноты, в непременную, как бы основополагающую ложь было упаковано немало истинной жизни и поэзии. Со сцены веяло юностью. Саше досталась, наверное, самая неблагодарная роль, но он с честью вышел из положения. В короткие минуты первой встречи разговор зашел об этом спектакле. Я расспрашивал его о Гердте, ушедшем на фронт, он меня — о Севе Багрицком, бывшем студийце и поэте, погибшем на Волхове почти на моих глазах…»

Заметим, что многие студийцы познакомились совсем недавно. Среди них были и ученики Плучека (Зиновий Гердт, Исай Кузнецов, Людмила Нимвицкая), и участники художественной самодеятельности из клуба «Каучук». Драматург Александр Константинович Гладков привел в студию в ту пору еще учеников школы — Максима Селескериди и Севу Багрицкого. Несмотря на эту пестроту, новоявленные актеры составили очень сплоченную и интересную компанию. Даже Александр Галич, пришедший в театр из «элитной» студии Станиславского, очень органически туда вписался. «Признаться, он нам не очень понравился, — вспоминает Кузнецов, — может быть потому, что он держался — думаю, от смущения — подчеркнуто независимо и гордо. А, скорее всего, нам это просто показалось в силу нашего особого отношения к студии Станиславского».

Некоторая натянутость в отношениях, возникшая из-за «зазнайства» Галича, скоро исчезла, и он стал своим. Студийцам запомнились некоторые его песни. Например, такая:

Была еще рискованная песенка: «Край мой, край ты соловецкий, для шпаны и для каэров лучший край…» В каком-то смысле эти песни-стилизации предвосхищали будущие произведения Галича, в которых он с истинно актерским талантом перевоплощался то в узника сталинских лагерей, то в ветерана войны, то в партийного функционера. Конечно, для спектакля «Город на заре», проникнутого комсомольским пафосом, Галич писал другие песни. Ему принадлежит и самая запоминающаяся — «Прилетели птицы с юга, на Амур пришла весна». Принадлежит именно ему, хотя в тексте пьесы, напечатанном в сочинениях Арбузова, она приписана Всеволоду Багрицкому. На самом деле Багрицкий написал песню из первого действия — «У березки мы прощались».

Очень весело, задорно жили студийцы в ту пору. Исай Кузнецов вспоминает: «Помню Галича, несущего пальму, обхватив обеими руками пузатую кадку, и вручавшего ее кому-нибудь из наших девушек…» Молодые актеры не знали, что их руководитель, известный советский драматург Алексей Арбузов, относится к Галичу и его песням далеко не одобрительно. Много лет спустя, в декабре 1971 года, Галич был исключен из Союза писателей СССР за «антисоветскую деятельность», и главным его обвинителем стал именно Арбузов. По мнению Кузнецова, «история особых отношений Арбузова и Галича восходит ко времени фронтового театра. Не знаю, как сложилась ситуация, в которой между Плучеком и всем коллективом фронтового театра-студии во главе с Арбузовым возник некий конфликт, в результате которого в соответствии со студийной этикой было решено расстаться с Плучеком, о чем ему было сообщено в письме, подписанном всем коллективом. Галич сделал на нем приписку, что с решением не согласен. Мне Галич говорил впоследствии: “Это была чистейшая чепуха — театр без Плучека. Арбузов все-таки не режиссер!”

Второй момент во взаимоотношениях Галича с Арбузовым связан с вопросом об авторстве “Города на заре”. Когда заново отредактированный вариант пьесы был поставлен в театре им. Вахтангова за подписью одного Арбузова, Галич написал ему резкое письмо, в котором, осуждая его, напомнил о тех студийцах-авторах, что не вернулись с войны. Вопрос об авторстве “Города на заре” — проблема не простая. Она требует подробного и обстоятельного разговора. Скажу только, что в предисловии к пьесе Арбузов оговаривается, что пьеса эта не является делом рук одного человека, и перечисляет имена всех причастных к ее созданию. Играли эти мотивы какую-то роль в поведении на секретариате? Не могу утверждать с уверенностью. И все же…».

Коллективное творчество молодых поэтов оказалось весьма успешным — работать вместе было и интересно, и результативно. Образовавшийся квартет, в который входили Всеволод Багрицкий, Александр Галич, Исай Кузнецов и Зиновий Гердт, придумал немало интересного, смешного. Багрицкий обладал поразительно тонким чувством языка, Галич обожал неожиданные детали и острые реплики, Гердту свойственно было особое чувство мягкой иронии, а Кузнецову — философские мотивы. Словом, с каждым днем текст будущей пьесы пополнялся. Как заметил Кузнецов, пьеса о провинциальном городке, о его людях становилась не только полнее, но и интереснее. В итоге весной 1940 года она была принята к постановке.

Константин Паустовский, участвовавший в работе будущего театра, в статье «Рождение театра» писал: «Новое должно выявиться в очень простых вещах. В глубокой органической преданности современному искусству, в том, что театр должен быть мыслителем и художником, а не ремесленником-профессионалом. В том, что актер при работе над сценическим образом должен пройти тот же трудный путь его создания, который проходит писатель и драматург. Мысль о новом театре родилась в той неудовлетворенности “старыми” театрами, что всегда двигала его вперед и обогащала искусство… Лучше всего молодежь знала время второй пятилетки… Так возникла тема коллективной пьесы о строительстве Комсомольска… Текст вырабатывался из импровизированных его кусков на репетициях и был затем приведен к единому стилю драматургом Арбузовым».

Будем помнить, что спектакль возник как студийный: на маленькой неудобной клубной сцене с очень примитивным интерьером и декорациями. Но творческая одержимость молодых актеров в сочетании с талантом Арбузова, Плучека и Гладкова сделала свое. «Молодой режиссер Плучек, — писал Павел Антокольский, — поставил спектакль смело, даже с задором, со свежей изобретательностью…»

На афише сообщалось, что авторы пьесы и спектакля — коллектив студии. Первым среди студийцев по алфавиту шла фамилия Гердта, за ним — Александра Гинзбурга. До студийцев были названы их руководители — Плучек и Арбузов. Из воспоминаний Исая Кузнецова: «Начиналось все с заявок исполнителей на задуманные ими роли. Затем литературная бригада сочиняла сценарий будущей пьесы. И уже на основе этого сценария студийцы во множестве этюдов импровизировали текст будущей пьесы… Мысль о создании спектакля путем импровизации принадлежит А. М. Горькому. Он резюмировал ее в известном письме К. С. Станиславскому. Подхваченная Арбузовым и Плучеком, она стала основой, на которой строилась наша студия: актер был не только исполнителем, но и автором своей роли».