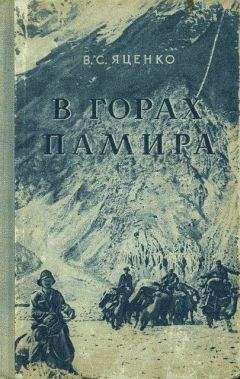

В. Яценко - В горах Памира

Помощь проекту

В горах Памира читать книгу онлайн

Восход солнца следующего дня, 29 сентября, застал нас на перевале Терс-агар. Внизу – долина Мук-су с серебряной лентой реки. В последний раз мы глядим на эту величественную панораму. Наш караван медленно спускается с перевала.

Мысленно прощаемся с Памиром.

Приложения

ИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ РАБОТ В „ВЫСОТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ"

Около 70 лет назад в истории русской географической науки наступил замечательный период великих открытий. Этот период связан с именем Пржевальского и его последователей и, по-существу, представил перед взорами человечества огромные просторы Центральной Азии, в то время остававшиеся почти совершенно неисследованными. Помимо большой протяженности труднейших маршрутов, экспедиции Пржевальского были исключительно плодотворны по своим научным результатам. Открытие неизвестных горных хребтов и легендарного озера Лоб-нор, богатейшие коллекции растений и животных, давшие ботанике и зоологии ряд новых видов и родов, ценнейшие исторические сведения и этнографические наблюдения – вот далеко не полный перечень, сейчас широко известных научных заслуг этого замечательного периода в отечественной географии.

Подавляющее большинство новых впечатлений и фактов не заслонило перед Пржевальским перспективы о будущем открытых им пространств. При описании своих путешествий он во многих местах указывает, что пройденные им маршруты следует рассматривать как первый шаг, предоставляющий последующим поколениям огромные возможности в деле дальнейшего изучения и освоения Центральной Азии. Пржевальский был убежден в том, что вслед за ним Центральную Азию посетят многочисленные более специальные экспедиции, на ее территории возникнут научно-исследовательские станции, разовьется транспорт, возникнет промышленность и изменится уклад жизни угнетенного, всецело зависящего от суровой природы населения.

Теперь, когда прошло более полувека, как была высказана эта проницательная мечта о будущем Центральной Азии, уместно задать вопрос о том, что сделано в этом отношении в настоящее время… Ответ на этот вопрос убедительно свидетельствует о громадных успехах, достигнутых в деле изучения и освоения Центральной Азии на территориях, входящих в пределы Советского Союза и Монгольской Народной Республики, в то время, как южная ее часть, в частности Тибет, до сих пор остается мало исследованной. Зарубежная наука за последние 50 лет в этом отношении почти не прибавила ничего нового, и данные знаменитых русских путешественников нередко до сих пор являются единственным источником сведений о южной части Центральной Азии.

Памир, о котором рассказывается в книге В. Яценко, представляет собой один из северо-западных форпостов Центральной Азии, по своим естественным условиям аналогичных высокогорьям Тибета, Кара-корума и некоторым районам Гималаев. Оставшись в стороне от маршрутов центрально-азиатских экспедиций Географического общества, до Великой Октябрьской революции он был одним из наименее изученных и освоенных районов. За советский период в изучении и освоении Памира достигнуты большие успехи, которые по праву могут быть отнесены к числу лучших достижений человечества в области освоения жизни на больших высотах. Комплекс мероприятий по созданию социалистической системы хозяйства – организации колхозов, строительству дорог, школ, больниц и т п. – привел к резкому улучшению условий жизни населения и совершенно изменил лицо Памира. Эти работы явились результатом коллективного труда партийных и советских работников, колхозников и ученых.

В системе этих мероприятий значительное место было уделено работам по растениеводческому освоению Памира. Новые возможности в этом отношении были установлены исследованиями Памирской биологической станции Таджикского филиала Академии наук СССР, наметившей комплекс мероприятий по растениеводческому освоению высокогорий. Он включает в себя приемы улучшения высокогорных пустынных пастбищ, новые источники для создания зимних запасов кормов, развитие никогда ранее не существовавшего на таких больших высотах подсобного высокогорного земледелия. Этот комплекс активно проводится в жизнь и имеет своей целью дальнейшее развитие животноводства – основной отрасли хозяйства высокогорного Памира.

Научным работникам, устанавливающим новые пути повышения продуктивности растений, создающим их новые формы приспособления к своеобразным и очень суровым условиям высокогорного климата, приходится глубоко и всесторонне исследовать особенности жизни растений на больших высотах. Работа в этой области обогатила советскую биологическую науку рядом новых интересных фактов[42]. Кроме того, они показали возможность использовать высокогорный Памир как своеобразную естественную лабораторию, в которой можно получить новые данные об основных процессах жизни растений. Данные эти особенно интересны потому, что в обстановке самых лучших современных лабораторий мы пока не можем воспроизвести сложный комплекс условий внешней среды, имеющийся на больших высотах над уровнем моря. В связи с этим впервые осуществленное в нашей стране сотрудничество альпинистов и ученых имеет большое будущее и, несомненно, принесет еще больше успехов различным отраслям советской науки.

Автор этой книги рассказывает об одном из примеров такого содружества. Одним из его участников был сотрудник Памирской биологической станции Таджикского филиала Академии наук СССР. В то время мы начинали работу по изучению особенностей растений в условиях горного климата и их зависимостей от различных факторов внешней среды. Как известно, фотосинтез является одним из основных процессов жизнедеятельности растений, в результате которого в зеленом листе под действием энергии, сообщаемой солнцем, из неорганических соединений – углекислоты воздуха и воды происходит образование органического вещества. Этот выдающийся по своей роли процесс, в огромном масштабе осуществляемый только зелеными растениями, состоит из цепи сложных, еще далеко не разгаданных биохимических реакций. Интенсивность фотосинтеза, являющегося одним из основных элементов, обусловливающих продуктивность органического вещества, у различных видов растений оказывается далеко не одинаковой. Она изменяется также в зависимости от различных условий внешней среды и физиологического состояния растений.

Уже давно было замечено, что растения, перенесенные в условия горного климата, имеют более высокую, чем обычно, интенсивность фотосинтеза. По этому поводу в иностранной литературе имелся разрозненный, часто трудно сравнимый между собой материал, полученный на разных высотах, не превышавших 2700 м. В дальнейшем определения фотосинтеза советскими учеными были сделаны на высотах около 4000—4500 м. Но в континентальных высокогорьях Центральной Азии эти высоты далеко не являются предельными для распространения растений. Не ясными также являлись причины, определяющие верхнюю границу распространения растений, и возможно было предположить, что фотосинтез может осуществляться на очень больших высотах, не имеющих современного растительного покрова. Эти и ряд других соображений послужили предпосылкой для опытов по фотосинтезу растений на больших высотах – порядка 6 000 м над уровнем моря. Опыты оказалось возможным поставить благодаря помощи группы одесских альпинистов под руководством A. В. Блещунова. Об этой экспедиции рассказывает в своей книге B. С. Яценко.