Сергей Кулик - Черный феникс. Африканское сафари

Помощь проекту

Черный феникс. Африканское сафари читать книгу онлайн

Так, волею судеб наш соотечественник стал первым европейцем, пересекшим Каффу с севера на юг, единственным европейским свидетелем завоевания этой легендарной страны, остававшейся, по образному выражению А. К. Булатовича, «географической тайной» для всего мира.

В описаниях русского путешественника Каффа предстает как «могущественная южноэфиопская империя», «населенная сильным народом, проникнутым любовью к своему отечеству и предприимчивым, воинственным духом». Как и во всех древнеафриканских деспотиях, власть верховного правителя Каффы — тато — обожествлялась, а жречество пользовалось политическим влиянием. Вся страна, предстающая на страницах работ А. Булатовича сильным государственным образованием, была разделена на двенадцать областей. Каждая из них управлялась назначавшимся тато губернатором — цараба, отвечавшим за сбор налогов и организацию ополчения. Каффское общество знало классы. Оно состояло из «аристократов», к которым причисляли всех представителей старших линий всех родов свободных граждан, а также зависимых земледельцев и касты ремесленников. Собственно Каффа являлась ядром государства, окруженного вассальными княжествами, которые населяли различные народы.

Главной столицей последнего владыки Каффы — тато Тченито — был город Андрачи. Никому из европейцев до А. Булатовича не удавалось проникнуть в эту запретную для иностранцев цитадель, и никто после него уже не смог увидеть этот город: эфиопские войска сровняли его с землей. Размеры Андрачи и его архитектура произвели большое впечатление на русского путешественника. Главной достопримечательностью города был громадный дворец; каждый из столбов, поддерживавших это сооружение, был в несколько обхватов. Со всех сторон дворец окружали священные рощи исполинских сикоморов.

Перед тем как в середине января 1898 года выступить из Андрачи во главе своего шестнадцатитысячного войска на юг, Уольде Гиоргис вызвал к себе Ыскындыра, как он называл Александра Булатовича. Эфиопский военачальник хотел обсудить с ним план предстоящего похода. В дневнике русского путешественника потом появилась такая запись:

«Рас закидал меня вопросами. Как далеко до озера Рудольф? Сколько градусов? Как далеко расстояние до операционной линии? Где находится второй градус? Почему такие большие вышли два градуса? Откуда их считают? Пришлось прочитать лекцию о шаровидности Земли, дать понятие об экваторе, широте места, где мы находимся, и т. п.

— Почему там, куда мы поедем, нет (на карте. — С. К.) ни надписей, ни рек? — спросил меня рас.

Я отвечал, что местность эта до сих пор еще не исследована. Рас покачал головой и задумался. Действительно, предстояла нелегкая задача: было приказано покорить и присоединить к Абиссинии громадную территорию, расположенную между Каффой, озером Альберт и озером Рудольф до второго градуса северной широты, противодействуя при этом всякой другой державе, которая возымела бы подобное же намерение. Край, который рас должен был завоевать, был совершенно неизвестен абиссинцам. Все имевшиеся сведения относились только к самому близлежащему от Каффы району и к живущему там племени шуро. Оставалось совершенной загадкой, какое пространство занимает шуро, кто его соседи, есть ли вообще таковые, наконец, что представляет местность, находящаяся за границами этого племени».

Как впоследствии выяснилось, захваченные в плен местные жители не могли служить проводниками, что очень осложняло дело. Даже тогда, когда армия находилась в двух днях перехода от устья Омо, никто из них не мог сказать расу, где «ложится» река, то есть где ее текущие воды сливаются с неподвижной гладью озера Рудольф.

Без преувеличения можно сказать, что в этих условиях присутствие А. Булатовича в немалой степени способствовало успеху военной экспедиции раса, которая в Аддис-Абебе рассматривалась современниками как выдающийся подвиг. С помощью новейших по тем временам приборов, привезенных из Петербурга, русский офицер систематически определял местонахождение эфиопского войска, помогал Уольде Гиоргису ориентироваться на местности, выбирать по карте оптимальное для передвижения армии направление. В последние дни перехода, когда привыкшие к прохладным горным лесам Эфиопии солдаты попали в выжженные солнцем безводные пустыни и начали роптать, единственным человеком, на кого полагался рас в своих решениях, был Ыскындыр. По нескольку раз в день он просил его «винтить солнце», то есть производить астрономические наблюдения, уточняя направление перехода.

Однако А. Булатович не только был летописцем и «навигатором» в походе эфиопов к озеру Рудольф. Пытливый ум исследователя заставлял русского путешественника покидать отряд Уольде Гиоргиса и совершать самостоятельные рекогносцировочные походы, проводить подробную маршрутную съемку местности, составлять географические карты неведомых для европейцев районов. До озера Рудольф еще оставались долгие недели пути, когда, выйдя к долине Омо, А. Булатович на основании своих собственных съемок сделал вывод: высота реки над уровнем моря достигает 700 метров. При весьма малом падении и очень медленном течении Омо ей необходимо было бы пройти громадное расстояние, раньше чем соединиться с Нилом. А такого расстояния, судя по картам, быть не может. Значит, правы те, кто не связывает Омо с Нилом. Река эта может впадать только в озеро Рудольф… Выйдя затем к дельте Омо, А. Булатович подтвердил свою догадку. Так русским путешественником была решена одна из последних загадок бассейна Нила, подводившая черту под великим географическим спором.

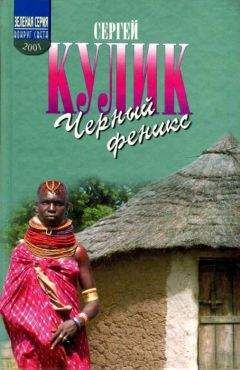

Мне было очень любопытно узнать, что среди народов, обитавших в низовьях Омо, были в конце прошлого столетия и масаи — главный объект моих этнографических интересов в Восточной Африке. В поисках лучших земель или под воздействием политики колониальных властей недавнего прошлого этот гордый народ позднее переселился почти на тысячу километров к югу, к кенийско-танзанийской границе. Тогда же масаи, или, как их называет А. Булатович, машай, судя по его дневникам, не были редкостью в долине Омо. Они вели такой же, как и сегодня, образ жизни: их одежда и обычаи с тех пор почти не изменились.

Столь же точно характеризуется А. Булатовичем облик «воинственных степняков — кочевников таргана», или, как их ныне называют, туркана. «Мужчины высокого роста, с довольно правильными чертами лица, прямым носом, совсем не похожим на негритянский. Губы не особенно толстые, глаза умные, выражение лица открытое. Он обрезан, и бедра нататуированы мелкими крапинками. На плечи накинута черная шкура козленка, свешивавшаяся с плеч назад и составлявшая всю его одежду… Его спутница была молодая, очень стройная и сравнительно красивая женщина… На руках железные браслеты».