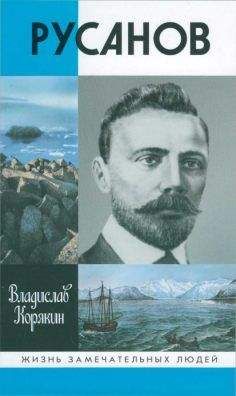

Владислав Корякин - Русанов

Помощь проекту

Русанов читать книгу онлайн

Среди других немногочисленных научных объектов в Российской Арктике вскоре обсерватория заняла особое место, поскольку здесь проходили отработка новых видов наблюдений и применение новой техники. Например, радист Э. Т. Кренкель первым испытал здесь короткие радиоволны для связи на дальних расстояниях, а пилот Б. Г. Чухновский выполнил первые ледовые разведки для судов Карских экспедиций — это были важнейшие заявки на будущее, весьма перспективные и получившие развитие не только у нас, но и за рубежом. Обсерватория в Маточкином Шаре в будущем сыграла свою роль даже в освоении Центрального Арктического бассейна, поскольку через нее весной 1936 года самолеты М. В. Водопьянова и В. М. Ма-хоткина проложили воздушный путь на Землю Франца-Иосифа, которым год спустя воспользовалась воздушная экспедиция О. Ю. Шмидта уже вплоть до Северного полюса. Новая техника потребовала новых направлений исследовательской деятельности — в интересах авиации с 1930 года в обсерватории стали проводить аэрологические наблюдения, гидролог в штате станции появился еще раньше, в 1926 году. Важное место в работе обсерватории заняло изучение местных ветров стока или новоземельской боры, особенно после гибели в начале осени 1932 года тяжелой летающей лодки «Дорнье-Валь» под командованием JI. М. Порцеля, проводившей ледовую разведку для судов Карской экспедиции. После заправки с временного склада в Белушьей губе самолет должен был лететь на Землю Франца-Иосифа, но при попытке сесть на воду у мыса Поперечный машина попала в сильные потоки воздуха, буквально сбросившие ее в воды пролива. Эта трагедия показала необходимость тесного взаимодействия между авиаторами и наземной метеослужбой.

В первые годы среди зимовщиков наблюдалась повышенная смертность (четыре случая за восемь лет, включая гибель в пургу во время стока аэролога М. В. Лебедева) от самых разных причин, включая болезни. В процессе работы станции выяснилось, что результаты наблюдений не отражают реальной метеообстановки из-за влияния окрестных гор при прохождении циклонов с Атлантики над Новой Землей. Чтобы исправить этот недостаток, в середине 30-х годов были построены станции в обоих устьях пролива на побережьях Карского и Баренцева морей. Тем не менее обсерватория сыграла свою роль как для отработки методики наблюдений, так и при подготовке кадров полярников, позднее выросших в крупных ученых (геофизики

А. П. Никольский, М. Е. Острекин и П. К. Сенько, метеорологи и гидрологи М. А. Кузнецов, И. Л. Русинова, И. Т. Черниговский) и других видных специалистов — пионеров в своей области (радист Э. Т. Кренкель, ледовый разведчик пилот Б. Г. Чухновский) и т. д. Полученные результаты наблюдений широко использовали в научных разработках выдающиеся представители прогнозного направления, такие как В. Ю. Визе, Б. Л. Дзердзеевский (недаром позднее он стал синоптиком в экспедиции Шмидта в 1937 году), Г. Я. Вангенгейм и многие другие. Точность прогнозов в эти годы повысилась настолько, что Комитет Севморпути (отвечавший за плавания арендованных иностранных судов) мог опираться на них в отношениях с Внешторгом, фрахтовавшим эти корабли. В самой обсерватории в течение навигаций 1926 и 1927 годов работало Бюро ледовой службы, что благоприятно сказалось на проводке судов в Карском море. В результате деятельности научной обсерватории «Маточкин Шар» моряки получили возможность выбора наиболее благоприятных маршрутов плавания в зависимости от ледовой обстановки в Карском море.

По мере накопления опыта плавания во льдах Карского моря внимание мореплавателей стала привлекать и северная оконечность Новой Земли, вокруг которой, по Русанову, проходил Ледовитоокеанский путь на восток Арктики, не обеспеченный необходимой ледовой и погодной информацией. Частично этот недостаток в навигацию 1930 года компенсировался наблюдениями уже трех воздушных ледовых разведчиков. В конце августа суда с Диксона в сопровождении ледокольного парохода «Малыгин» были направлены к мысу Желания, откуда, не встретив льда, благополучно прибыли в порты назначения. На их примере моряки убедились, что обход мыса Желания возможен, и в случае закупорки льдом проливов на юге Новой Земли этим путем можно пользоваться. Тем самым наличие пункта наблюдений в виде полярной станции на мысе Желания становилось просто необходимым, тем более что еще в 1925 году Самойлович практически выполнил рекогносцировку в этой части Новой Земли, выдав следующее заключение: «Можно с определенностью сказать, что на крайнем севере Новой Земли бухта Поспелова является наиболее удобной для постройки радиотелеграфной станции. Здесь можно выбрать место для постройки домов, имеется пресная вода и достаточное количество плавника на топливо» (1929, с. 82). Все необходимое для строительства было доставлено на место 23 августа 1931 года на ледокольном пароходе «Сибиряков», и к 6 октября строительные работы были завершены. Строителей вывез ледокольный пароход «Малыгин», а на станции остались восемь человек во главе с опытным полярником М. Ф. Ма-ловым — это была его восьмая зимовка. Хотя в литературе эта первая зимовка на крайнем севере Новой Земли не описана, судя по всему, она прошла без чрезвычайных происшествий и вскоре, благодаря своему положению, полярная станция на мысе Желания стала одной из важнейших на западе Российской Арктики, хотя здешние природные условия показались известному полярному океанографу Н. Н. Зубову, осенью 1932 года посетившему станцию, чрезвычайно суровыми: «Эта станция, расположенная на границе морей Баренцева и Карского, имеет громадное научное и практическое значение, в частности для обеспечения наших морских карских экспедиций, но нужно отдать справедливость: для зимовки эта станция одна из самых тяжелых. Унылое безрадостное место, невыносимые ветры, то с запада, то с востока» (1933, с. 22). Прошло, однако, еще восемь лет, прежде чем пути кораблей в обход Новой Земли с севера по русановскому маршруту на основании данных ледовой разведки вошли в обычную практику Главсевморпути. Читатель сам составит свое мнение, насколько Русанов в своих практических выводах и рекомендациях опережал свое время.

Изменения флота в северных водах, в первую очередь базировавшегося на Архангельск, также происходили в соответствии с его рекомендациями. В первую очередь это коснулось специальных грузовых судов ледового класса, для которых первый опыт в нашей стране был получен со строительством «Таймыра» и «Вайгача» на петербургских верфях для гидрографической экспедиции в Северный Ледовитый океан. Однако с началом Первой мировой войны Архангельск, где подобные суда были особенно необходимы, оказался отрезанным от верфей Балтики и Черного моря. Уже в 1915 году в Англии и Канаде была приобретена серия из семи ледокольных пароходов новой постройки, названных в честь былинных героев или именитых полярников. Позднее большинство из них погибло «при исполнении служебных обязанностей» («Садко» на неизвестной каменной банке в Карском море в 1942 году, «Соловей Будимирович», переименованный в «Малыгин», в шторм у берегов Камчатки в 1940 году, «Семен Челюскин» при взрыве боеприпасов в