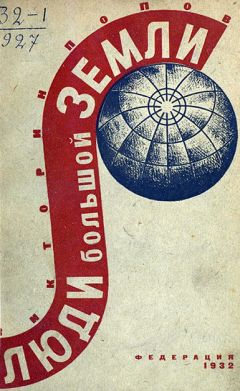

Викторин Попов - Люди Большой Земли

Помощь проекту

Люди Большой Земли читать книгу онлайн

По заданию Комитета Севера кочует в тундре краевед-лингвист Прокофьев. Изучает экономику, быт Большой Земли. В его задачу входит и составление первого ненецкого латинизированного букваря.

При выяснении морфологии языка Прокофьев встречает непреодолеваемые трудности.

Ненец настороже: — а что из этого получится?

— Я хочу, — говорит Прокофьев, — чтобы у вас была своя грамота, потому интересуюсь отдельными словами.

— А по что это надо?

— Русский может писать, умеет книжку читать, ижемцы тоже могут. А ты придешь к Госторгу, сдашь песцов, об этом запишут, ты и не знаешь — сколько.

Четверть часа такой беседы — и ненец зевает, поглядывает в окно, не сидится. Нужно или гулять или чай пить.

— Ну, скажи, — обращается Прокофьев, — как на твоем языке такая фраза: «Павел и Петр пошли промышлять песца»?

— Какой Павел? — недоуменно спрашивает ненец.

Если не сказать точно, о каком Павле идет речь, то ответа вообще не будет. Отвлеченный Павел ему не понятен.

Объясняет:

— Павел — Новоземелова сын.

— А Петр какой?

— Кирилла сын.

Молчание.

— Скажи теперь по-ненецки: «Павел и Петр пошли промышлять песца».

— Когда это было?

Опять надо объяснить конкретно:

— Это было зимой.

Ненец долго моргает, вдруг вскакивает:

— Зимой Павел у Варандеи был, а Петр край лесов ходил. Как они могли вместе промышлять песца?

— Ну, ладно, — говорит измученный Прокофьев, — не этой зимой, в другой раз ходил.

— Так, так… другой раз!

Наконец, он произносит требуемую фразу.

Восточный район Большой Земли, куда я с трудом добрался этим летом, почти не подвергался влиянию зырян, русских. Приокеанокие тундры не были досягаемы ни с юга — до лесов более тысячи километров, ни с севера — арктические плавания дело недавнего, советского, времени. Самоеды Новой Земли все же общались с русскими промышленниками-зимовщиками, — кочевники Вайгача и восточного края Большой Земли были вовсе оторваны от мира.

Самоеды Канина и Малоземельной тундры имели, жалованную Иваном Грозным в 1558 году, грамоту, коею повелевалось, «чтобы ни печоряне, ни пермяки не делали им никакого притеснения в ловле зверей и рыбы и даже вовсе не вступались, а владеть всем тем одним самоедам».

Большеземельские не имели даже и царской, по существу ни от чего не оберегавшей их, — филькиной грамоты. Впрочем, изустное предание сообщает о важной какой-то бумаге, хранившейся в Пустозерске и сгоревшей в мирской избе столетия назад.

Ничто и никогда не нарушало полнейшей оторванности. Разве наезжал изредка воевода, сборщик ясака, или спекулянт-купец с боченком спирта — выменивать песцов, или прикочевывал отважный поп-миссионер.

Зыряне и русские оттесняли самоедов все далее к северу, все ближе к остановившимся ледникам. Должно быть, потому у самоеда — старая нелюбовь к географическому югу. Мечтая, он рисует себе особенный «юг», находящийся где-то далеко на севере, за Новой Землей:

Есть остров, есть земля,

Где солнце светит всегда.

Где люди не гоняются

За песцовым хвостом,

Где я сижу на берегу,

Подо мною море,

Кругом ера[1], солнце, снег.

Хорошо мне,

Морю и солнцу.

Человеческая история слишком коротка, чтобы хотя краем глаза видеть бесконечность доисторического периода, для которого нет абсолютной меры времени: в давние времена на приполюсном севере, может быть, и было тепло и приветливо.

В нудных героических бывальщинах самоеды вспоминают свою борьбу с зырянами, когда они с мужеством отстреливаются из луков и, конечно, как в героическом эпосе каждого народа, выходят победителями. Война с зырянами — последняя, какую сохранила народная память. Об империалистической, гражданской войнах они чуть слышали.

Ледков Павел Михайлович — единственный старик восточного района Большой Земли, выезжавший за пределы тундры. Павел Михайлович побывал даже в Москве на съезде Советов.

— Скучно в Москве, — говорил он мне, московскому человеку. — Травы нет, валяться нельзя, чума делать негде. Такое большое село Москва, а всего три оленя!

Трех оленей видел Павел Михайлович Ледков в зоологическом саду.

На мир — свой, короткий — самоеды смотрят сквозь ветвистые рога оленя. Олень — основа тундры, в олешках (так их зовут ласкательно) — жизнь самоеда.

Одежда, обувь, нитки — из оленя, жилище (чум покрывается полостями шкур) — из оленя, тюфяк и одеяло — из оленя, пиша (мясо, кровь, «хлеб») — из оленя, приданое — олени, калым — олени, меновая единица — олень. И песни-завывания (самоеды рассказывают, как поют, а поют, как воют метели) — об олене. Искусство резьбы, рисунки — от оленя. Дети не знают игры «в лошадки», играют в оленей.

Есть самоеды, которые не спускались ниже 70° и за всю жизнь не видели лошади, коровы, не слышали шума лесов и шелеста высокой травы.

Олень — единственное средство передвижения по тундре. Олень тащит нарты и в снежные бураны и по летним трясинам. Тундра не знает дорог, путь примечают по валунам, на которых сохранились царапины ледников. Здесь на оленях кочуют геологи, лингвисты, советская власть, «красные чумы», учителя, врачи — весь арсенал новой культуры, двинутый в тундру.

В тундре все кочует: зверь, птица, человек. Единый закон движения: летом — ко льдам океана, зимою — к югу, под прикрытие лесов.

Самоед кочует от люльки до смерти, на тысячи километров, с семьею, со всем скарбом, таская за собою, как улитка, свое жилище. Непрерывного кочевания требует экономика занятой — оленеводство и охота. Спасая оленей от овода — бич оленя! — и жары, самоеды с весны гонят стада к ветрам, в прохладу Ледовитого океана. «Веснуют», кочуя к северу; «летуют», отходя постепенно от берегов в тундру. Весной самоеды примечают места, где глубже залегает снег, там позднее выйдет и дольше продержится трава. На этих местах, двигаясь к югу, «осенуют».

В тундре не сеют, не жнут, не собирают сена. Олень сам добывает себе пищу. Летом он щиплет траву, мох, поедает грибы, яйца птиц. Зимою из-под снега добывает ягель (мелкий лишайник). Снега лежат в тундре две трети года, в это время олень питается исключительно ягелем. Самоеды кочуют не по прямой с юга на север и обратно, а так, чтобы на пути отыскивать ягель, сочетая гон оленей с ходом песца. Сегодня самоед не знает, куда завтра уведут его олени и песец.

Бело-желтоватые пучки ягеля (с листками кудрявыми, как рога оленя) находить не легко: ягель вытравлен и выбит беспорядочной пастьбой. А отрастает он до нормального вершкового роста двадцать пять лет. Четверть века!