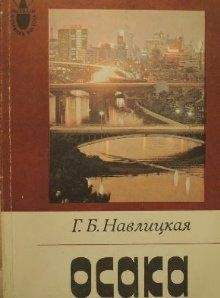

Галина Навлицкая - Осака

Помощь проекту

Осака читать книгу онлайн

Примечательно, что бесконечное разнообразие фигурок ханива — многочисленные животные (лошади, собаки, обезьяны, слоны, кабаны, олени, птицы, насекомые), так же как и предметы — дома, лодки, столы, стулья, оружие, домашняя утварь — и, наконец, изображения человека были работой не отдельных талантливых скульпторов-одиночек, неторопливо лепивших свои произведения с натуры. Сотни и тысячи глиняных цилиндров, располагаясь рядами (фигурки ханива внутри полые), должны были укреплять могильный курган. Поэтому приходилось в спешке и суматохе за очень короткий срок воспроизводить формы по памяти, осуществляя «массовое производство» ханива.

Удивительно, что изделиям, не проходившим тщательной обработки деталей и рассчитанным на обзор издали, все же присуща экспрессия и незначительный, но важный в создании художественного образа декор. Так, например, одна из часто встречающихся в кургане Нинтоку скульптур животных — конь — отличалась краткой, но выразительной характеристикой. Он изображался в сбруе, с седлом и круглыми стременами. Поводья украшались бубенчиками. В то же время тело и ноги, уши и голова изображались очень обобщенно, в виде простых глиняных цилиндров. Несмотря на небольшой, как правило, размер (от двадцати пяти до ста двадцати четырех сантиметров) и довольно легкий вес полых изделий, фигуры ханива производят монументальное впечатление. Изъятие глины изнутри производилось стеком или острой лопаточкой. Если бы фигуры лепились сплошными, при загрузке печи огромным их количеством они высыхали бы медленно и трескались при обжиге.

В Осакском государственном музее искусств хранится немало экземпляров наиболее известных ханива из раскопок комплекса Нинтоку. Их фотографии обошли страницы многих журналов мира. Это так называемая «Придворная дама» из кургана Нинтоку и множество фигур воинов, жрецов и жриц. По сравнению с другими ханива облик «Придворной дамы» отличается изысканностью. Выразительная лепка создает утонченный образ молодой женщины с высокой прической, изящно уложенным на лбу локоном, тонкими чертами лица.

Пожалуй, наиболее колоритными и весьма детализированными изображениями являются ханива жрецов и жриц. Часто и те и другие даются в ритуальной вотивной позе: поднятые вверх руки, ожерелье из магатама[7], особая прическа и широкая лента (тасуки) через плечо с орнаментом из знаков гор[8], зеркало, одежда, украшенная ритуальным декором из круглых бляшек, символизирующих солнце, корона с толстыми и длинными шнурами и колокольцами отличают общий иконографический тип жрецов и жриц.

По некоторым моментам ритуала можно судить о священной церемонии, например обращении к солнечному божеству. Верховные жрецы, а может, в их лице представлялись боги или вожди племенного союза, происходившие, как считалось, от племенных богов, изображались всегда торжественными и величественными и, видимо, по представлениям древнего японца, олицетворяли магическую силу.

Выразительность, глубокая смысловая нагрузка скульптуры ханива, ее эмоциональный строй и удивительная эстетика были восприняты в значительной мере искусством последующих веков как стилистически художественные приемы, ставшие основой национальной традиции. Хотя во многих исследованиях японских историков культуры наибольший расцвет древнего искусства Японии связывается с эпохой Нара — Хэйан (VIII–XII вв.), формирование художественного мировосприятия, эстетических воззрений и норм, ставших впоследствии основой складывающейся национальной культуры, относится именно к тому далекому времени.

Дошедшие до наших дней развалины каменных стен мавзолея Нинтоку, величественные даже сейчас, много веков спустя, не только дают представление об огромном масштабе сооружения, техническом совершенстве осуществленных работ, но и ярко иллюстрируют уровень социального развития древнего общества Японии, могущества древнего царства, его очевидные возможности держать в подчинении значительную территорию с огромным населением. На строительство мемориала, продолжавшегося, как свидетельствуют документы, долгих двадцать лет, был затрачен труд огромного количества рабов и подневольных, зависимых слоев населения.

Древняя Нанива, несмотря на то что большинство ее сооружений (дворцы, жилые здания, культовые комплексы) не дошли до последующих поколений, сохранила немало ценных сведений о храмовом строительстве. Это не только многочисленные глиняные храмы — ханива, но и самые древние типы храмовых сооружений, к числу которых относится святилище Сумиёси. Однако до появления древнейших храмовых построек типа Сумиёси существовали временные культовые здания, возводимые в связи с каким-нибудь важным событием. Первое упоминание об этом встречается в одном из ранних письменных памятников — «Дзёган Кякусики» (868 г.). В нем дается описание дворцовых и храмовых церемоний хэйанского периода. Сооружение таких временных храмов (сайдзё) относится авторами этого памятника к периоду Кофун, курганной культуры. Так, временным местом для вознесения молитв являлись дайдзёкю, которые сооружались ко дню коронации очередного японского императора.

Рассказывают, что оракул императрицы Дзингу объявил о необходимости создания такого временного храма и указал место (на Северном Кюсю) для его постройки. Техника сооружения дайдзёкю была весьма проста. Строители в известной мере следовали традициям сооружения первых примитивных домов — землянок татэана. В храме пол был земляной, а двускатная крыша, покрытая зеленой, недавно скошенной травой, опиралась на прочные, не очищенные от коры столбы. Храм покоился не на фундаменте, а на врытых в землю столбах. Такой стиль сооружений называется куроки-дзукури. Храму фактически принадлежала большая, примыкающая к нему территория (шестьдесят метров с запада на восток и более сорока одного метра с севера на юг), обрамленная густым кустарником. Тропа, идущая посередине, делила огороженное пространство на две части, восточную и западную (Юки-ин и Суки-ин). Здесь осуществлялось символическое действо — император совершал утреннюю и вечернюю трапезу, во время которой съедал рис первой жатвы из восточных и западных провинций страны. Этот ритуал идентифицировал императора с символом самой Земли.

На крыше здания дайдзёкю, по ее коньку, поперек придерживающих и одновременно скрепляющих покрытие длинных деревянных слег, были положены восемь массивных бревен — кацуоги. Считается, что представителями рода Имубэ в районе Ямато построено несколько дайдзёкю в соответствии с разными поводами. Тенденции того временного культового строительства наиболее ярко и полно вобрало и сохранило святилище Сумиёси в Сэцу (древняя Нанива, современный Осака), считающееся самым древним типом таких сооружений.