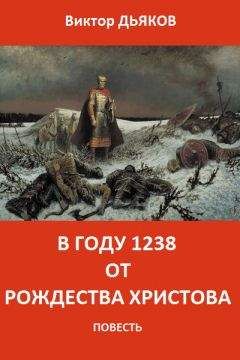

Виктор Дьяков - В году 1238 от Рождества Христова

Помощь проекту

В году 1238 от Рождества Христова читать книгу онлайн

Когда-то далекие предки Милована имели и свое городище и много деревень со смердами. Но постепенно завял некогда многочисленный род, властвовавший над одним из племен гордых кривичей. Даже служба у набиравших силу Рюриковичей не спасла. Те исподволь чувствовали опасность, исходящую от таких вот руководителей народов над которыми их предка Рюрика пригласили властвовать. Из века в век рюриковичи разоряли и всячески утесняли бывших племенных князей, отнимали земли, вотчины, иногда в счет неуплаченной дани, иногда просто так из-за озорства. Немало старых родов, даже тех, чьи предки непосредственно принимали участие в «призвании варягов» были из княжеских разжалованы, а потом сгинули, затерялись. У таких как Милован еще оставались небольшие вотчины, но князьями зваться им было строго-настрого запрещено. Те же вотчины вместо со смердами, что забирались у потомков племенных князей, либо становились собственностью Рюриковичей, либо раздаривались ими своим дружинникам и приближенным, в первую очередь, конечно, тем, кто были «благородного» варяжского корня.

Дорож точно знал, что Великий князь давно уже вынашивал идею избавиться и от Милована, одного из последних потомков племенных князей народов обитавших на Руси с незапамятных времен, как до того он подобным образом избавлялся и от его отца. Во время своих военных походов он ставил их на самые опасные участки сражений. С отцом все вышло, как рассчитывал Великий Князь. Его смертельно ранили во время похода великокняжеского войска на мордву. А вот сын, которому по наследству перешла вотчина, село Киверичи и должность сотцкого… Он пока что уцелел, хоть был не робкого десятка и даже чрезмерно горяч на поле брани. За него горой стояли его люди, чуть не своими телами загораживали, ибо не сомневались, погибнет последний их князь, и они все немедленно станут собственностью кого-то из Рюриковичей, или приближенных к великому князю воевод, или старших дружинников. А те не будут относится к ним как к соплеменникам, они их и жалеть в сражении не будут, а то и вообще выведут из служилого сословия и обратят в обычных смердов. Такое не раз бывало когда какая либо вотчина кривичей, словен, вятичей, мерян теряла своего племенного князя и попадала под власть Рюриковичей или сторонних людей… И вот этот потомок угасающего рода, смеет указывать самому воеводе Дорожу, княжескому любимцу.

– Ладно… Молод ты еще мне указывать, да и не по чину тебе, сначала тысяцким стань, потом до воеводы дослужись, тогда и указывать будешь! – попытался поставить сотского на место Дорож.

– Я о пользе Великого Князя радею! – горячился Милован. – Если и дальше будем вот так же по избам хорониться, да ждать – проспим татар. Подберутся втихую и всех нас тут вырежут! Надо бы одну сотню на тот берег отправить, как передовое охранение. И разведку надо отдельно отправить, а не вместе с добытчиками пропитания. А то ведь уж сколько стоим, а ничего про татар не знаем. Где они, может уже близко совсем?

– Ну-ну, – усмехнулся в бороду Дорож. – На тот берег говоришь. Так там же нет ничего, лес сплошной, ни одной деревни. Где там встать-то, в лесу что ли? Если ты такой умный, то и иди со своей сотней, мерзни там возле костров. А мы уж как-нибудь здесь, по избам, да еду не на кострах, а в печках нам бабы варить будут. А как татары придут, то мы их мерзлых да голодных сытыми да теплыми встречать будем и, Бог даст, побьем. А ты своих в лесу будешь морозить да голодом мучить. Давай иди, я тебе дозволяю. Посмотрим кто из нас умный!

Зло хлопнув дверью, Милован вышел из избы…

Той же ночью сотня Милована скрытно перешла Сить. Сильная поземка тут же заметала следы. Воины, углубились в лес и на небольшой поляне стали сооружать нечто вроде временного лагеря: рыть полуземлянки, делать нечто вроде деревянного тына из валежника и вязанок хвороста. Выставили круглосуточные дозоры, а нескольких наиболее быстро бегавших на снегоступах воинов, Милован отправил в дальнюю разведку. Разведка была отправлена в три стороны со строгим приказом вернуться не позднее вечера. К вечеру они и вернулись, но ничего нового не сообщили – татар нигде не было. Милован не знал, что и думать. Получалось, что татары и не собираются идти на Сить, хотя наверняка знают о войске Великого Князя, расположившемся по ее берегам. Как всегда в трудные минуты Милован советовался со своим «дядькой» Жданом.

Ждан не приходился Миловану родственником, а «дядькой» считался потому, что служил десятником еще у отца Милована и пользовался его особым доверием. Именно в ту пору отец и приставил Ждана к своему подрастающему сыну для опеки и обучению воинскому мастерству. И вот уже много лет Ждан всегда был рядом, наставлял, помогал, а то и выручал Милована. Обычно Ждан звал Милована князем, тот же за это частенько упрекал своего наставника:

– Ну, какой же я князь? Что у меня есть-то, село да две деревеньки – вот и все мое княжество.

– Ты самый что ни на есть исконный, кровный князь. Отец твой, деды-прадеды все были князьями для кривичей, – не сомневался в своей правоте Ждан.

– Ну, ты вспомнишь… сколько уж лет-то прошло, когда это все было-то. Я уж и кривичем себя на людях не поминаю, вот только ты и помнишь, – обычно с доброй укоризной возражал Милован.

– Для того и помню, чтобы тебе напоминать, чтобы не забывал чья в тебе кровь и что тебе должно принадлежать по праву, а захвачено этими варяжскими последышами и их прихвостнями…

Эти разговоры не возбуждали Милована. Несмотря на молодость, он отлично осознавал, что плетью обуха не перешибешь, и то, что потомки первых варяжских князей и их дружинников уже давно и прочно обладают на Руси всей полнотой власти, распространив ее на большие расстояния и многие народы, подчас совершенно друг другу чуждые. Но именно под их властью эти народы друг с другом сжились, смешались, называются русскими и говорить в том же Владимиро-Суздальском княжестве стали на одном кривичско-вятичско-словенском языке, который приняли и когда-то говорившие на совсем других языках меря, мурома, мещера, весь, голядь… приняли этот язык как свой и владимирские князья-рюриковичи давно уж потерявшие связь со своей далекой изначальной родиной. Все это объяснил Миловану его отец, когда еже был жив. Он же наставлял: лучше служить рюриковичам, а не изображать гордецов и заявлять о своих законных правах. За то говорила и печальная судьба вот таких же потомков других кривичских, вятичских, словенских и мерянских племенных князей, лишившихся всех своих вотчин, которые осмеливались выступать против могущественных Рюриковичей. Но сейчас на Русь пришел страшный кажущийся неодолимым враг и Рюриковичи впервые за много веков зашатались… Может это шанс для таких как Милован? Но здесь, не то что Милован, даже Ждан не раздумывали – татары это великая напасть хуже которой и быть не может, потому в борьбе с ними лучше быть рядом с Рюриковичами.

– Будь здоров княже! Звал? – Такой же рослый, но куда более массивный и с густой сединой в темных волосах Ждан наклонившись, откинул полог полуземлянки, недавно отрытой воинами для своего командира.

Ждан был незаменимым помощником. Не была бы киверичанская сотня столь послушной и боеспособной, если бы не он. Он лично и подбирал и обучал людей, делал из них настоящих воинов. Причем в сотне были не только уроженцы Киверич и деревенек также являвшимися вотчинами Милована, но и из более дальних деревень утраченных еще далекими предками Милована. Но и в тех деревнях тоже жила память, что их предки, когда-то жили руководимые племенными князьями из рода, к которому и принадлежал Милован. И они с удовольствием сбегали из своих домов от новых хозяев в Киверичи и там записывались в сотню. Случались скандалы, новые вотчинники жаловались Великому Князю, на такой «разбой». Но Великому Князю нужны были боеспособные войска, а кривичанская сотня всегда в этом плане отличалась в лучшую сторону. Потому Юрий Всеволодович на «разбой» смотрел сквозь пальцы… хоть и не забывал, имел в виду, надеясь при случае предъявить соответствующий счет. Милован же удивлялся, сколько уже поколений минуло, как те деревеньки перешли к другим хозяевам, а смерды в них, вроде бы совершенно тут ни в чем не заинтересованные, не все ли равно, кто были господа у их далеких предков, кому и сколько платили оброка, дани. Так нет, помнят, что они кривичи и господа у них были их однокровные князья, не то что сейчас, когда все вокруг зовутся русскими, а господствуют над ними господа, с которыми у них нет изначального племенного родства.

В основном в сотню брали молодых людей с детства проявлявшими хорошую сноровку в охотничьем деле. То есть, умевшим хорошо стрелять из лука и быстро бегать на снегоступах или без оных. Ну и проявлявшим смелость – на того же медведя с рогатиной трус не пойдет. Потом уже в сотне их обучали верховой езде, владеть мечом, боевым топором и прочим бранным премудростям. Были в сотне и потомственные воины, из тех еще, чьи отцы служили под началом отца Милована. Но таковых насчитывалось немного, основной состав сотни был набран пять лет назад, когда сотским стал Милован. Попасть в сотню и служить под началом князя считалось великой честью, да и жизнь у оружников была хоть и рисковой, но куда как приятней и веселей, чем у простых смердов, чей удел работать от зари до зари. Конечно, содержание сотни тяжелым бременем ложилось на вотчину Милована, но иначе было нельзя. Если бы он не служил в великокняжеском войске и этой последней вотчины его наверняка под каким-нибудь предлогом лишили.