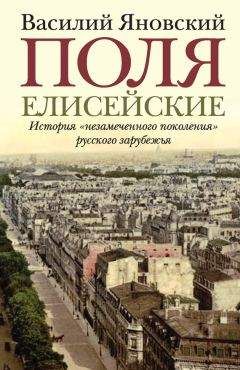

Василий Яновский - Поля Елисейские. Книга памяти

Помощь проекту

Поля Елисейские. Книга памяти читать книгу онлайн

– Ну как же, у вас были Аверченко, Игорь Северянин.

Бунина и Шмелева, прополов, издают теперь в Союзе полумиллионными тиражами. Россия еще долго будет питаться исключительно эпигонами. Ей нужна детская литература для хрестоматий.

Вероятно, минет столетие, прежде чем СССР опять станет Европою; лишь тогда Россия «откроет» своих мальчиков, никогда не прерывавших внутренней связи и с Европой, и с родиной. Для эмигрантской поэзии этот срок наступит раньше.К семи часам наиболее солидные начинали расходиться из шоферского бистро… Время обеда. Но кое-кому все еще не хотелось расставаться, так бы профуфукали царство небесное за путаным разговором, когда чудится, что дело делаешь. И может, это верно.

В начале тридцатых годов так случилось, что Поплавский, Фельзен и я, иногда Шаршун, повадились еще заканчивать вечер у Ремизова, в том же квартале. Мы пересекали туманный сквер; там на углу шумел проточной водой ржавый писсуар на две персоны. Туда мы решительно направлялись. Фельзен входил первый как старший возрастом, а может, и по другим причинам. Затем я впереди заколебавшегося Бориса. Он оставался извне и барабанил по гулкой жести нашего пристанища, шутливо и матерно ругаясь. Только что он галантно уступил мне место, а уже негодует!

Теперь мы с Фельзеном уже дожидаемся Поплавского: смех, ругань последнего, шум воды и газового рожка, весенний шорох каштанов (или осенний скрип голых стволов). Все это залегло узлом в моей душе, зреет там и мнится – вот-вот прорастет новыми, преображенными побегами.

Фельзен еще обычно исчезал к себе на часок подкрепиться – он жил у своей богатой сестры. Мы с Поплавским заправлялись у стойки чашкой шоколада с круассанами. Потом слонялись, жадно впитывая творчески живое парижское небо. Болтали… О любви, о Маркионе, о Прусте и раннем Зощенко – все сдобренное стихами, остротами и, главное, литературными сплетнями.

Часам к девяти опять сходились у Ремизова. Гениальный Алексей Михайлович тогда, казалось нам, был уже «разоблачен» вполне. Одно время, но недолго, считалось модным увлекаться его наружностью, игрушками и даже прозою. Но в 16-м аррондисмане это единственное место, где мы могли еще собраться вечером. Повторяю, нам порою было мучительно расставаться. Как будто знали уже, до чего эфемерно это интеллектуальное счастье, и предчувствовали близкий конец.

В самом деле, разве трудно было на исходе этого воскресного дня вдруг узреть, что Мережковские – Ивановы останутся верными себе и начнут пресмыкаться перед немецкими полковниками; а наши «патриоты» Ладинский – Софиев при первой оказии уедут в Союз! Мать Мария и Вильде, Фельзен и Мандельштам – погибнут, и каждый по-своему. А первым уйдет Поплавский. Право, это легко было предсказать!

Итак, Ремизова мы уже «разгадали» и не любили, постепенно только, по обычной неряшливости, прерывая установившуюся привычку, связь. Там в доме царила всегда напряженная, ложная, псевдоклассическая атмосфера; Алексей Михайлович притворялся чудаком, хромым и горбатым, говорил таким чеканным шепотом, что поневоле душа начинала оглядываться по сторонам в поисках другого, тайного смысла. Предполагалось вполне доказанным, что у него много врагов, что Ремизова ужасно мало печатают и все обижают!

Чай Алексей Михайлович разливал из покрытого грязным капором огромного чайника. Серафима Павловна – тучное, заплывшее болезненным жиром существо с детским носиком – неловко возвышалась над столом, тяжело дыша, постоянно жуя, изредка хозяйственно, зорко улыбаясь. К чаю ставили тарелку с фрагментами сухого французского хлеба или калачей, даже бубликов, но все твердокаменное. Поплавский, умевший и любивший посплетничать, уверял, что его раз угощали там пирожными, но их поспешно убрали, когда раздался звонок в передней; впрочем, нечто отдаленно похожее передавал и Ходасевич.

Шутки и выдумки Поплавского запоминались, как-то прилипали, даже если не совсем соответствовали истине! Особенно прославился его апокриф, посвященный Мережковскому…

Три восточных мага приехали будто бы на квартиру Дмитрия Сергеевича (11-бис Колонэль Боннэ) и затеяли с ним беседу.

– Что есть первая истина? – осведомились маги. И Мережковский, не моргнув бровью, открыл им эту тайну.

– Что есть вторая тайна? – продолжали допытываться мудрецы.

И опять русский мыслитель легко удовлетворил их любопытство.

– А куда идут деньги с вечеров «Зеленой лампы»?

Тут Мережковский не смог ответить и заплакал.

Поплавского вообще привлекало зло своей эстетической прелестью. В этом смысле он был демоничен. И, участвуя в черной мессе или только являясь непосредственным свидетелем ее, он улыбался гордой, нежной, страдальческой улыбкою, будто зная что-то особенное, покрывающее все.

Наружность Бориса была бы совершенно ординарной, даже серой, если бы не глаза… Его взгляд чем-то напоминал слепого от рождения: есть такие гусляры. Кстати, он всегда жаловался на боль в глазах: «Точно попал песок…» Но песок этот был не простой, потому что вымыть его не удавалось. И он носил темные очки, придававшие ему вид мистического заговорщика.

Говорят, в детстве он был хилым мальчуганом и плаксою; но истерическим упорством, работая на разных гимнастических аппаратах, Поплавский развил себе тяжелые бицепсы и плечевые мускулы, что при впалой груди придавало ему несколько громоздкий вид.

В гневе он ругался, как ломовой извозчик, возмущенно и как-то неубедительно. Подчас грубый, он сам был точно без кожи и от иного прикосновения вскрикивал.

Влияние Поплавского в конце двадцатых и в начале тридцатых годов на русском Монпарнасе было огромно. Какую бы ересь он ни высказывал порою, в ней всегда просвечивала «творческая» ткань; послушав его, другие тоже начинали на время оригинально мыслить, даже спорили с ним. Это в первую очередь относится к разговорам Бориса. Когда-нибудь исследователь определит, до чего творчество наших критиков и философов после смерти Поплавского потускнело.

Его многие не любили при жизни, или так казалось. Постоянно спорили, клевали, наваливаясь скопом, завистливо придираясь, как полагается на Руси. А он, точно сильная ломовая лошадь, которую запрягли в легкий шарабан, налегал могучим плечом и вывозил нас из трясины неудачного собрания, доклада, даже нищей вечеринки. Дело могло кончиться скандалом, но все-таки у многих в сознании на следующее утро, как в саду после грозы, обнаруживались вдруг свежие творческие побеги.

Поплавский, выступая на собрании, говорил монотонно, напевая под нос и как бы задыхаясь к концу длинной фразы. Когда он начинал задыхаться, то ускорял речь и повышал голос, чтобы успеть пояснить мысль и затем лишь перевести дух. Но это повышение и ускорение как-то всегда совпадали с наиболее острой его мыслью, а может, она представлялась таковою благодаря удачно затрудненному дыханию.

Стихи свои он читал тоже с монотонным напевом и под нос, как бы через свирель, вдруг ускоряя темп; впрочем, в начале строфы голос его мог звучать, как у школьника. Я умел хорошо подражать его чтению, но с годами эта способность пропала. В те времена «Черную Мадонну» или «Мечтали флаги…» повторяли на все лады, не только в Париже, но и на «монпарнасах» Праги, Варшавы и Риги.Поплавский был чуть ли не первым моим знакомством на Монпарнасе. И с того же дня мы перешли на «ты», что не было принято в русском Париже; в ближайшие десять лет он, вероятно, остался моим единственным «ты». И это, конечно, не случайность для Бориса.

Мне пришлось быть свидетелем, как в продолжение целой ночи в удушливом подвале на Пляс Сен-Мишель, куда мы прошли после собрания в «Ла Болле», Борис говорил Фельзену «ты», а тот вежливо, но твердо отвечал на «вы». Много лет спустя Фельзен, оправдываясь, объяснял, что он не любит, когда его заставляют! (Как, должно быть, ему было мучительно в подлых немецких лапах.)

Эта ночь подобно кошмару тянулась без конца; Поплавский был точно на пороге эпилептического припадка, словно вся его жизнь вечная зависела от того, откликнется ли его собеседник на братское «ты».

В конце двадцатых годов Фельзен был еще новичком на Монпарнасе, известно было только, что его уважают Адамович, Ходасевич и многие богатые меценаты. Это, конечно, могло вначале повлиять на Поплавского, но дальше тяжба его была уже не карьерного порядка.

А беседа, между прочим, велась совсем неподходящая для Фельзена того периода. О святой Софии, о разбойнике на кресте, о римском патриции, осужденном на смерть и боящемся казни; его любовница вонзает себе в грудь кинжал и, улыбаясь, говорит: «Видишь, это совсем не страшно…» (Любимая история Поплавского.) Все эти его речи были пересыпаны интимнейшим «ты» в ожидании немедленного чуда, отклика, резонанса.

Поплавский приходил ко мне, часто в неурочный час, на рю Буттебри и слушал мои первые рассказы. Он находил в них «напор». После выхода романа «Мир» Борис повторил несколько раз, что я похож на человека, которому тесно: он постоянно всем наступает на ноги!