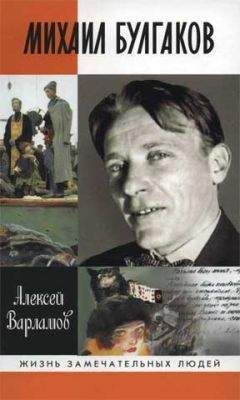

Алексей Варламов - Булгаков

Помощь проекту

Булгаков читать книгу онлайн

Он живо интересовался современной ему церковной и общественной жизнью в России: состоял в Киевском Религиозно-просветительском обществе, посещал кружок духовных и светских лиц, обсуждавших церковные реформы, и мечтал о присоединении старокатоликов к православию. При этом оставался на строго ортодоксальных позициях: «Храня вселенскую истину… Православная Церковь не может допустить ни шаткости, ни индифферентизма». Его печатали ведущие церковные издания: «Миссионерское обозрение», «Христианское чтение», «Православная богословская энциклопедия». О его общественных взглядах тех лет, когда все в России сдвинулось с места и в Церкви и в обществе обсуждались церковные реформы, необходимость созыва Поместного собора, возможность диалога между интеллигенцией и Церковью и прочие насущные вопросы, свидетельствует хотя бы такой отзыв на одну из студенческих работ: «Современные интеллигенты хотят, чтобы Церковь выступила вместе с ними на социально-политическую борьбу, направленную к развитию так называемых свободных учреждений, – на борьбу под знаменем, на котором написаны подмененные Западом девизы: „равенство, братство и свобода“. Они прекрасно понимают, что это противно духу Церкви и что ее представители не могут это сделать. Вот где причина разлада и разрыва с Церковию современной интеллигенции» [61]. Совершенно очевидно, на чьей стороне был автор этих строк.

На семью оставалось не так много сил, но все свободное время Афанасий Иванович отдавал именно ей. «Я постоянно несу такую головокружительную работу, что почти не вижу времени за нею. Ты, может быть, не поверишь, что мы с женою часто не имеем времени поговорить о своих делах: я занят своими делами, жена домашнею толкотнёю и наблюдениями за уроками ребят. Выходить из дома можем только на короткое время и то почти всегда врозь, чтобы не оставлять без своего призора свою мелкоту, которая повинуется только нашему голосу и не признает никакого авторитета. В гости почти никуда не ходим, и у нас почти никто не бывает» [156], – писал он Позднееву.

Фигура отца значила для его детей очень много, хотя ранняя смерть не позволила практически никому из них проникнуться его идеями и образом мышления. В лучшем случае старшие могли успеть прочувствовать его человеческое обаяние: «Это был очень интересный человек, интересный и высоких нравственных качеств <…> Отец проработал в академии 20 лет, и за эти 20 лет у него ни разу не было не только ссоры или каких-нибудь столкновений с сослуживцами, но даже размолвки. Это было в его характере. У него была довольно строгая наружность. Но он был добр к людям, добр по-настоящему, без всякой излишней сентиментальности. И эту ласку к людям, строгую ласку, требовательную отец передал нам» [48; 79], – вспоминала Надежда Афанасьевна. Однако радость общения отца и его детей продолжалась недолго.

Весной 1906 года Афанасий Иванович тяжело заболел. Его пытались лечить, но все было тщетно, к сентябрю он практически ослеп, и зимой 1906/07 года стало понятно, что к работе он уже не вернется. Коллеги, начальство сделали все для того, чтобы помочь семье умирающего профессора и его жене, у которой было на руках семеро детей, из которых старшему не исполнилось 16 лет, а младшей – пяти. 11 декабря 1906 года за сочинения «Старокатолическое и христиано-католическое богослужение и его отношение к римско-католическому богослужению и вероучению» (Киев, 1901) и «О законности и действительности англиканской иерархии с точки зрения православной церкви» (Киев, 1906) совет Академии удостоил А. И. Булгакова степени доктора богословия и ходатайствовал перед Синодом о присуждении Афанасию Ивановичу звания ординарного профессора[4]. 8 февраля 1907 года это ходатайство было удовлетворено, и, как только это случилось, профессор ушел на пенсию по состоянию здоровья.

Сотрудница музея Михаила Булгакова в Киеве Татьяна Рогозинская опубликовала отзыв врача Киевской духовной академии о состоянии здоровья профессора А. И. Булгакова:

«Профессор Киевской Духовной Академии Афанасий Иванович Булгаков в мае прошлого года заболел гриппом. Не оправившись достаточно от болезни, приступил к экзаменационным работам, причем обнаружилось у него сильное недомогание и слабость, к сему присоединилось резкое понижение зрения настолько, что больной вынужден был прекратить всякие занятия и приступить к серьезному лечению. В это время оказалось, что вышеописанные явления были результатом заболевания почек, что подтвердилось химически-микроскопическим исследованием выделений.

Несмотря на самое строгое систематическое лечение соответствующей диетой, лекарствами и проч., болезнь подвигалась вперед и в настоящее время как последующее явление наблюдается изменениями в деятельности сердца – порок.

Означенная болезнь – нефрит требует продолжительного систематического пользования диетой, ваннами и соответствующими климатическими условиями жизни.

1907 года, 15-го февраля.

Врач Академии, Доктор медицины К. Лепинский» [110].

За четыре дня до смерти, 10 марта 1907 года, Афанасий Иванович подал прошение об отставке: «Состоя около 22 лет на духовно-учебной службе и работая на этом поприще не щадя своих сил, я получил серьезное расстройство своего здоровья, которое, несмотря на принятые мною меры, не поддается лечению. Находясь в данное время в тяжелом болезненном положении, лишающем меня не только возможности продолжать службу, но и обходиться без постоянного постороннего ухода, покорнейше прошу Совет Киевской Духовной Академии ходатайствовать перед Святейшим Синодом о назначении мне полного оклада пенсии, причитающейся ординарному профессору за тридцатилетнюю службу, в размере 3000 рублей» [61].

Хотя ординарным профессором Афанасий Иванович фактически поработать не успел, его прошение было удовлетворено, и так получилось, что после смерти главы семьи его вдова и дети стали получать не меньше, а даже больше денег, чем при его жизни. Но для духовной истории Михаила Булгакова не менее существенно иное.

Афанасий Иванович умер за полтора месяца до того, как его старшему сыну исполнилось 16 лет, а тяжело заболел, когда ему было 15. Насколько были близки отец со своим первенцем, какое влияние оказывал на мировоззрение киевского гимназиста доктор богословия, говорить определенно мы не можем, если только не считать цитировавшегося выше отзыва о квасном монархизме и умеренном антисемитизме подростка, а также едва ли не единственной дошедшей до нас фразы об отце в письме Булгакова к своему другу и первому биографу Павлу Сергеевичу Попову в 1926 году: «Особое значение для меня имеет образ лампы с абажуром, это для меня очень важный образ. Возник он из детских впечатлений – образ моего отца, пишущего за столом» [156].

На похоронах профессор Богдашевский высказался о том, что Господь послал Афанасию Ивановичу «счастливейшую семейную жизнь… мы видели и восторгались красотою почившего как семьянина».

Другой профессор Академии В. П. Рыбинский в статье-некрологе охарактеризовал покойного следующим образом: «При частых беседах с Афанасием Ивановичем легко было убедиться в наличии у него одного чрезвычайно ценного для нашего мятущегося времени качества – именно в том, что почивший представлял собой типичную цельную натуру с законченным миросозерцанием. По всем важнейшим вопросам мысли и жизни у Афанасия Ивановича были определенные взгляды, и всякое новое явление он легко укладывал в рамки своего мировоззрения. <…> Основной чертой мировоззрения Афанасия Ивановича была его церковность. Афанасий Иванович был церковным человеком в лучшем смысле этого слова. Идея Церкви была центральной в его теоретических построениях. <…> Что касается воззрений Афанасия Ивановича по церковным вопросам, то об этом можно сказать следующее: почивший профессор был очень далек от того поверхностного либерализма, который с легкостью всё критикует и отрицает; но в то же время он был противником и того неумеренного консерватизма, который не умеет различать между вечным и временным, между буквой и ведет к косности церковной жизни и церковных форм» [48; 108–109].

Даже с учетом жанра процитированного текста, исключающего какую бы то ни было критичность (в мемуарах Рыбинский оценивал коллегу значительно строже), можно констатировать, что отец писателя был человеком достаточно твердым в вопросах вероисповедания. И тем не менее образ жизни и манеру воспитания детей в семье профессора на основе дошедших до нас свидетельств трудно называть строго церковной в полном смысле этого слова.

Уже в наши дни насельник Сретенского монастыря, выпускник философского факультета МГУ, преподаватель Священной истории Ветхого Завета московской Сретенской семинарии иеромонах Иов (Гумеров), отвечая на вопрос о Михаиле Булгакове, рассудил так: «Его жизненный путь, несомненно, представляет собой духовную трагедию. Он происходил из священнического рода. Дед по линии отца был священником Иоанном Авраамьевичем Булгаковым. Отец его матери Варвары был протоиереем церкви Казанской иконы Божией матери в Карачеве – Михаил Васильевич Покровский. В честь него, по-видимому, назвали внука. Отец Михаил венчал родителей будущего создателя „Белой гвардии“ (авторское название „Белый крест“): Афанасия Ивановича и Варвару Михайловну. Отец писателя священником не стал, но был доцентом (в самом конце жизни – ординарным профессором) кафедры западных исповеданий Киевской духовной академии. Отношения в доме были теплые. Родители и семь детей составляли единую дружную семью. Михаил в детстве и отрочестве имел много радостей. Трудно представить, чтобы детям не подавалось христианское воспитание. Вопрос в другом: было ли оно основательным? Определяло ли оно весь строй жизни семьи? То немногое, что мы знаем, убеждает в обратном. По-видимому, было то, что наблюдалось во многих образованных семьях конца 19-го – начала 20 веков: увлечение чисто светской культурой доминировало над религиозными интересами. По воспоминаниям Ксении Александровны (жены брата Михаила Афанасьевича – Николая): „Семья Булгаковых – большая, дружная, культурная, музыкальная, театральная; могли стоять ночь, чтобы иметь билет на какой-нибудь интересный спектакль. Был домашний оркестр“ (Собр. соч. в десяти томах, т. 1, М., 1995, с.13). Легко понять, почему в разнообразных материалах к биографии М. Булгакова (письмах, дневниковых записях, воспоминаниях) совершенно нет никаких признаков религиозной жизни (ни внешней, ни внутренней)» [161].