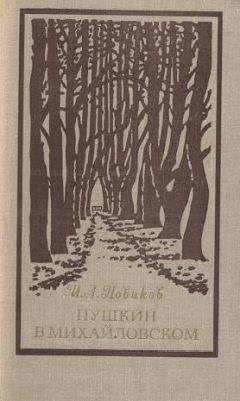

Иван Новиков - Пушкин в Михайловском

Помощь проекту

Пушкин в Михайловском читать книгу онлайн

Было такое — широкое и строгое желание: очистить себя от всей шелухи, от ненужного, чтобы стало просторней вокруг и ясней. Это касалось его отношений и с Анной и с братом. Противоречивую сложность, возникшую в его отношениях с Оленькой, за него развязала судьба.

Теперь Пушкин раздумывал о царе: надобно было предпринимать что-нибудь решительное. По совету Плетнева еще в марте Жуковскому было написано такое письмо, чтобы его можно было показать самому государю. Пушкин ясно представил себе друга — Плетнева, получив от него этот совет. Он почти слышал мягкие его, с придыханием, интонации, как если бы тот не писал, а говорил о Жуковском: «После этого письма он скоро надеется с тобою свидеться в его квартире». Пушкин исполнил совет, но, однако ж, писал: «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости».

Жуковскому этого, естественно, показалось мало, и он письмом не воспользовался. Он даже делал вид, что и не думал Плетневу давать такой мысли: «Я никак не умею изъяснить, для чего ты написал ко мне последнее письмо свое. Если оно только ко мне, то оно странно. Если ж для того, чтобы его показать, то безрассудно. Ты ни в чем не замешан — это правда. Но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством», — и дальше шли обычные наставления о «добром Гении» и о «злом Гении».

Пушкин только пожал плечами: там, в Петербурге, видно, все быстро менялось. Важней был вопрос о стихах у арестованных, но, впрочем, и это для Пушкина не было новостью. Он знал от Плетнева также и то, что даже его книга стихов, разошедшаяся в один месяц, вызвала, кажется, неудовольствие. «Ты говоришь, мой милый, что некоторых пиес уже цензор не пропустит; каких же? А. Шенье? Итак, погодим с новым изданием, время не уйдет, все перемелется — будет мука». — «…скажи: разве были какие-нибудь неудовольствия по случаю моих Стихов? Или это одни твои предположения?» Прилагая при этом то самое письмо к Жуковскому, которое Плетнев же и рекомендовал ему написать, — письмо «в треугольной шляпе и башмаках», — Пушкин добавлял, однако: «Впрочем, держусь стоической пословицы: не радуйся, нашед, не плачь, потеряв».

Получив же ответ от Жуковского больше нежели сдержанный («…не просись в Петербург. Еще не время»), Пушкин, однако, решил, что самое время проситься, и написал Николаю. Жуковский был болен и уезжал лечиться в Карлсбад; был болен и Карамзин, которому так и не послал своего «Годунова», да также и он отбывал за границу; подумал — и сделал все сам, не прибегая к друзьям. Он просил позволения ехать лечиться «или в Москву, или в Петербург, или в чужие края», а оговорку об «образе мыслей», который он оставлял про себя, он теперь сделал туманней и осторожнее, но все ж помянул, что обращается «с твердым намерением не противуречить моими мнениями общепринятому порядку», то есть вслух не высказывать их.

Однако же письма этого сразу он не послал. Не так-то легко было решиться. Все тот же вопрос сидел в его голове, какой он задавал еще в марте Плетневу: «Вопрос: невинен я или нет? Но в обоих случаях давно бы надлежало мне быть в П. В.». Невинен — так надо вернуть, виновен — привлечь его к делу, допрашивать! Но — «вот каково быть верноподданным! Забудут и квит». — «Мне не до Онегина. Черт возьми Онегина! Я сам хочу издать или выдать в свет. Батюшки, помогите!»

Это не значило, впрочем, что Пушкин за это время как- то совсем ушел от литературы. Он находил время интересоваться даже стихами своего «почти однофамильца», крестьянского поэта Слепушкина, которому Академия присудила награды. Кстати — и император с императрицей пожаловали его подарками. По поводу этого чествования он шутливо Плетневу писал: «Что это в самом деле? Стыдное дело. „Сле-Пушкину“ дают и кафтаны, и часы, и полумедаль, а Пушкину полному шиш. Так и быть: отказываюсь от фрака, штанов и даже от академического четвертака (что мне следует); но крайней мере, пускай позволят мне бросить проклятое Михайловское».

Да, Пушкин уже насиделся в деревне, и хотелось ему не только свободы передвижения, но и простора для высказывания накопившихся мыслей о литературе как раз для критики, для журнальных стычек. Еще в феврале писал он Катенину о задуманном им альманахе: «Вместо альманаха не затеять ли нам журнала… Голос истинной критики необходим у нас…» И выговаривал Вяземскому: «Жаль мне, что с Катениным ты никак не ладишь. А для журнала — он находка». Эти мечты о журнале не оставляли его.

Он уже знал о болезни Карамзина. «Карамзин болен! — писал он Плетневу. — Милый мой, это хуже многого. Ради бога, успокой меня, не то мне страшно вдвое будет распечатывать газеты». И позже Вяземскому: «Грустно мне, что не прощусь с Карамзиными. Бог знает, свидимся ли когда-нибудь». Карамзин все готовился к отъезду, но так и не успел уехать. Пушкин не видел его с самого своего отъезда из Петербурга на юг. Он помнил, чем был обязан Карамзину. Работая над «Борисом», он научился в полную меру ценить его «Историю Государства Российского». Петру Андреевичу Вяземскому, на сестре которого Карамзин был женат, Пушкин писал уже после смерти историка:

«Читая в журналах статьи о смерти Карамзина, бешусь. Как они холодны, глупы и низки. Неужто ни одна русская душа не принесет достойной дани его памяти? Отечество вправе от тебя того требовать. Напиши нам его жизнь, это будет 13-й том Русской Истории; Карамзин принадлежит Истории».

Решив обратиться к царю непосредственно, Пушкин с друзьями все же советовался и в копии посылал им проект своего письма к Николаю. Известие о смерти Карамзина лишь осложняло его положение, и он порешил выжидать.

Шло уже лето, томительно знойное. Целыми неделями не показывалось облачка на небе. Ни ветра и ни дождя. Писать почти невозможно. Пушкин смертельно томился теперь без людей. Баратынский, с которым завязалась было у него переписка, не приезжал, а очень его хотелось бы видеть: от «Эды» его он был в восторге, и эта любовь к простой девушке особенно живо теперь и трогала и занимала.

Стих каждый в повести твоей

Звучит и блещет, как червонец.

Твоя чухоночка, ей-ей,

Гречанок Байрона милей,

А твой зоил прямой чухонец.

Языков сидел еще в Дерпте, ожидая денег, чтобы двинуться с места, а больше и ждать было некого… И Пушкин для развлечения и нащупывая почву у лекарей, чтобы дали ему наконец свидетельство об аневризме, часто наведывался во Псков, играя там в карты, покучивая.

Прасковья Александровна, сразу заметившая, как весною еще вернулась в Тригорское, что-то неладное в Пушкине, не знала, что делать.

— Что теперь пишете? — говорила она.

— Зимою — чернильница, а летом — песочница: так я всегда говорил про Одессу; но и у вас уж совсем невозможно с чернильницей летом общаться. Колодцы все высохли, не только чернила!

Из Петербурга — слухи невнятные. Следствие шло; следствие кончено; назначен и верховный уголовный суд. Какая же и здесь будет развязка?

А дни между тем шли и шли. Неспокойно становилось и в деревнях. Прасковья Александровна знала обычно все такие новости раньше других и настороженно следила за отдельными вспышками крестьянских волнений. За себя непосредственно она не боялась: ее отношения со своим «деревенским людом», как она выражалась, не заключали в себе ничего угрожающего. И тем не менее. «Если вспыхнет пожар, — говорила она, — огонь разбирать не станет: кого спалить, а кого обойти стороной».

Но если общего большого пожара не разгоралось, то отдельные костры полыхали с немалой силой. Уже с ранней весны, неподалеку от Михайловского, взбудоражили всех в деревнях «верные слухи», шедшие прямиком из столицы, — о том, что крестьянам вот-вот дадут волю. Местные власти связывали эти ожидания с «происшествиями в Санкт-Петербурге в декабре месяце». Иван Матвеевич Рокотов с дрожью в голосе шептал наедине Прасковье Александровне, что мужики «совсем ошалели», что к самому «престолу» пошли ходоки «со злыми жалобами» на своих господ.

Осипова слушала своего собеседника как-то немного пренебрежительно. Чувство это рождалось в ней всякий раз — независимо от того, что именно он говорил: в самом звуке его голоса, трусливом и вкрадчивом, было что-то, как она про себя признавалась, «мизерное». Но этот же шепоток в другой раз начинал просто звенеть, как колокольчик, когда обстановка в деревне обертывалась энергичной «расправой с крамольниками». С Пушкиным этой волнующей темы Прасковья Александровна почти совсем не касалась. Она понимала, как он и без того переживает судьбу всего декабрьского восстания и близких людей, в нем принимавших участие, и не хотела добавочно его омрачать. Но вот однажды с нею он сам заговорил…

Весь этот день по небу бродили легкие тучки, но к вечеру они сгрудились и воздух слегка посвежел. Стоя у края террасы, Прасковья Александровна подставила лицо свое ветерку, чуть похолодавшему: ах, если б гроза! Дома почти никого, тишина, Пушкин не был два дня… И только подумала — тотчас его увидала.