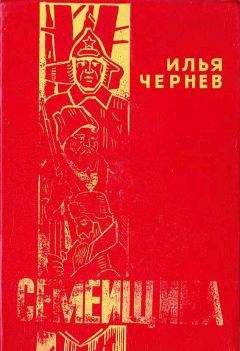

Илья Чернев - Семейщина

Помощь проекту

Семейщина читать книгу онлайн

1931–1960

ЧТО ТАКОЕ СЕМЕЙЩИНА?

…Живущие должны знать, откуда что проистекает.

Исай Калашников.Роман-трилогия И. Чернева «Семейщина» имеет подзаголовок — «Летопись родного села». Действительно, роман — своеобразная олитературенная хроника села Никольского, что находится в Мухоршибирском районе Бурятской АССР. Книга построена и написана на подлинных фактах и событиях, которые происходили в этом семейском селении со второй половины XIX века до 1937 года. Эта трилогия — художественное отражение жизни и быта семейских примерно за три четверти века. Она состоит из трех книг: «Пасынки Екатерины», «Крутые года», «Артельная жизнь». Над «Семейщиной» автор работал почти тридцать лет, отражая события по их горячим следам.

В трилогии прослежена судьба трех, даже четырех поколений рода Леоновых от дедов до правнуков. Центральное место в эпопее отведено семье Ивана Финогеновича Леонова, деда писателя, в ее сложных родственных, социальных и иных взаимоотношениях с односельчанами. Известный критик А. Макаров писал: «Величавое „геральдическое“ древо этой семьи столь ветвисто и огромно, что по его отдельным ветвям и побегам можно прочесть в ее основных чертах всю историю русского крестьянства за последние полвека. История прибайкальского староверческого села рассказана в ней правдиво и толково человеком, который сам вышел из круга семейских…»

«История эта интересна и занимательна». (Литературная газета, 1947, 29 окт). Далее А. Макаров, этот проницательный литературовед, давая общую оценку романа, говорит: «Ценность книги в том, что история эта является читателю не в виде общих, отстоявшихся формул, а в ее живом и своеобразном преломлении, в самобытных условиях раскольничьего села, богатого разнообразными, незаурядными характерами. К тому же характеры эти и изображены далеко незаурядно летописцем, хорошо помнящим героев и преступников и умеющим воздать каждому по заслугам». (Там же).

Высоко оценил роман «Семейщина» выдающийся советский писатель Александр Фадеев: «Это — одна из немногих книг о том, как старая деревня стала советской колхозной деревней. В ней подробно прослежены все перипетии классовой борьбы в деревне, ее наиболее прямые и открытые и самые сокровенные и хитрые формы. Лицо деревенского кулачества показано в книге так развернуто, как в редких книгах советских писателей о деревне. О том, как советский строй приводит старозаветное „семейское“ село к колхозу, вовлекает в свое русло все более широкие слои народа, от представителей самого „отравленного“ до масс молодежи… Леонов-Чернев написал это с исключительным знанием материала, с подробностью, иногда даже излишней. Но можно без преувеличения сказать, что, кроме него, некому было бы осветить жизнь этих кругов в старой и новой России, а между тем старообрядцев в России миллионы, и это тема немаловажная».

Несмотря на подобные оценки Илья Чернев (Александр Андреевич Леонов, 1900–1962 гг.) не был избалован критикой. Газеты и журналы писали о нем скудно и не всегда объективно и правдиво. В обобщающем капитальном двухтомнике «Очерки русской литературы Сибири» об Илье Черневе, как и об Исае Калашникове, впрочем, нет и упоминания. Хотя, казалось бы, заслуги И. Чернева как первопроходца темы о забайкальских старообрядцах — семейских, об их взаимоотношениях с коренным населением, с бурятами, заметны и неоспоримы. Забайкалье до «Семейщины» И. Чернева было белым пятном для русской литературы. Книга этого писателя была первой ласточкой, оповестившей о дружбе и братстве русского и бурятского народов. Вспомните символическую сцену из романа, утверждающую равенство бывшего бедняка Цыдыпа и русского крестьянина (бывшего семейского мужика). Цыдып смело, как равный, входит в избу крестьянина, проходит к столу и здоровается с друзьями. Не то было прежде: бедный бурят дальше порога не смел проходить. Таковы были запреты семейщины.

Что же такое семейщина?

Это слово в романе использовано автором весьма многозначно. То он употребляет его для названия группы староверов, живущих патриархальным укладом, туго поддающихся влиянию нового времени, новым веяниям, то это — этнографическая группа семейских — старообрядцев Забайкалья вообще; то под этим термином выступает религиозно-бытовая и патриархальная общность старообрядцев, живущих по стародедовским заветам и не признающих никакой новизны; то слово это отражает воплощение всего отсталого, косного в русском старообрядческом обществе. Семейщина, как противодействие новизне, — одно из наиболее ярких проявлений патриархальщины. Это явление характерно не только для старообрядческого населения Забайкалья, оно порождено жизнью всего русского староверия, а еще шире — всего русского крестьянства, класса наиболее забитого и отсталого, лишенного, по царской милости, даже маломальского образования. Патриархальность бытия семейских — это специфическое явление в Сибири с ярко выраженным общинно-бытовым и религиозным укладом, который проявлялся в общественной жизни семейских сел в наиболее колоритных и контрастных формах. Все это позволило автору назвать роман-трилогию таким обобщенным названием — «Семейщина».

Слово «семейщина» образовано от слова «семейские». Кто же такие семейские? Откуда они пришли и почему за ними закрепилось это название? В 50–60 годах XVIII века в Забайкалье были сосланы из польских пределов русские старообрядцы. Через шесть лет после их поселения в новых местах в этих краях побывал с научной целью академик П. С. Паллас, который интересовался их хозяйством, их происхождением и количеством семей в различных селениях. Он называет выведенных из Польши русских людей «польскими колонистами», «польскими поселянами» и просто «поляками, кои приисшествия российского, говорят русским языком и исповедуют древний греческий закон», то есть православие в его греческой или византийской форме, которое существовало на Руси до патриарха Никона. Так же их называет натуралист И. Сиверс, который побывал в Забайкалье в 1791 году.

Декабрист И. Д. Якушкин, проезжая через старообрядческие села в 1830 году, позднее писал в своих известных «Записках декабриста»: «За Байкалом считают около 20 тысяч староверов, и туземцы называют их поляками»… В 1861 году крупный этнограф и писатель С. В. Максимов побывал в Бичуре и впоследствии в книге «Сибирь и каторга» напишет: «Сами себя эти старообрядцы называют также поляками, но у русских сибиряков более известны под именем семейских, так как пришли сюда семьями в разные годы. Эти семейские выродились в людей замечательно крепкого и красивого телосложения, женщины поражают красотой лиц и дородством тела»…

Этноним «семейские» появился не сразу. Еще в 1823 году Алексей Мартос, сын известного скульптора, путешествуя по Забайкалью, в своей книге «Письма о Восточной Сибири» отметил: «Старообрядцы пришли сюда семьями, водворены семьями и поэтому сохранили досель имя семейных». Даже через полвека после поселения за Байкалом их продолжают называть «семейными» в отличие от ссыльных одиночек. У самих семейских также сохранилось мнение, что происхождение их названия связано со словом «семья». «Семьями наших предков пригнали сюда — говорят старики, — ребятишек маленьких в берестяных люльках везли…». О том, что их пригнали в ссылку семьями, подтверждают архивные материалы, обнаруженные автором этих строк в Центральном государственном архиве Бурятской АССР. Они опубликованы в книге «Семейские».

Впервые это название мы встречаем в записках и письмах декабристов А. Е. Розена и Н. А. Бестужева и др. Можно предположить, что именно ко времени перехода декабристов в 1830 году через села старообрядцев за последними закрепилось название «семейские». Подобного же мнения придерживался один из лучших бытописателей забайкальских староверов и крупный специалист по славянской этнографии П. А. Ровинский. Он писал: «Это была первая партия переселенцев, явившихся в Сибирь большою массой, целыми семьями, с полным хозяйством. Тогда как прежде селились вольные промышленные люди, солдаты, казаки и беглые барские люди большею частию бессемейные. Вот и назывались эти переселенцы семейскими».

Профессор А. М. Селищев сделал попытку дать иное толкование происхождению названия «семейские». Он предполагал, что «…оно может указывать на местопроисхождение носителей этого имени из местности, имевшей отношение к реке Семи (Сейму), притоку реки Десны». Попытка связать этноним «семейские» с каким-либо географическим названием не нашла поддержки у советских ученых.

Надо полагать, что от общерусского прилагательного «семейные» было образовано или использовано уже готовое местное слово «семейские», ибо в окрестностях Москвы встречается прилагательное «семейский» вместо «семейный». Но еще ранее, в конце XVII столетия, какая-то группа «семейщиков» была встречена в Западной Сибири. Об этом сообщает крупнейший историк-сибиревед С. В. Бахрушин (Соч., т.3, ч. II). Такова сложная история происхождения этнонима «семейские». Под этим звучным названием проживает в Забайкалье очень крепкая физически и духовно, обладающая поразительным трудолюбием, по-славянски хлебосольная и красивая группа русского населения Сибири.