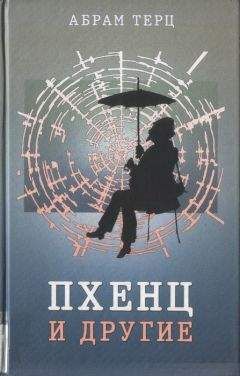

Абрам Терц - Прогулки с Пушкиным

Помощь проекту

Прогулки с Пушкиным читать книгу онлайн

Вот примерный ход мыслей, ищущих упрекнуть или реабилитировать Пушкина этой странной тираде и как-то ее обойти, отменить, упирая на гениальные данные, обязывающие человека вести себя по-другому, чем это изображается автором, и более соответствовать в жизни своей поэтической должности.

Нет, господа, у Пушкина здесь совершенно иная - не наша - логика. Потому Поэт и ничто-жен в человеческом отношении, что в поэтическом он гений. Не был бы гением - не был бы и всех ничтожней. Ничтожество, мелкость в житейском разрезе есть атрибут гения. Вуалировать эту трактовку извинительными или обличительными интонациями (разница не велика), подтягиваю-щими человека к Поэту, значит нарушать волю Пушкина в кардинальном вопросе. Ибо не придирками совести, не самоумалением и не самооправданием, а неслыханной гордыней дышит стихотворение, написанное не с вершка человека, с которого мы судим о нем, но с вершин Поэзии. Такая гордыня и не снилась лермонтовскому Демону, который, при всей костюмерии, все-таки человек, тогда как пушкинский Поэт и не человек вовсе, а нечто настолько дикое и необъяснимое, что людям с ним делать нечего, и они, вместе с его пустой оболочкой, копошатся в низине, как муравьи, взглянув на которых, поймешь и степень разрыва и ту высоту, куда поднялся Поэт, утерявший человеческий облик.

Но лишь божественный глагол

До слуха чуткого коснется,

Душа поэта встрепенется.

Как пробудившийся орел.

Тоскует он в забавах мира,

Людской чуждается молвы,

К ногам народного кумира

Не клонит гордой головы.

Бежит он, дикий и суровый,

И звуков и смятенья полн,

На берега пустынных волн,

В широкошумные дубровы.

Речь идет даже не о преображении одного в другое, но о полном, бескомпромиссном замещении человека Поэтом. Похожая история излагается в пушкинском "Пророке", где человек повержен и препарирован, как труп, таким образом, что, встав Поэтом, не находит уже в себе ничего своего. Задуманный ему в развитие лермонтовский "Пророк" не выдерживает этого горнего воздуха и по сути возвращает Поэта в человеческий образ, заставляя испытывать чувства отверженности, оскорбленного самолюбия, про которые тот и не помнит на высшем уровне Пушкина. "...Как души смотрят с высоты на ими брошенное тело..."

В обосновании прав и обязанностей Поэта у Пушкина были предшественники, потребовавшие от пишущих много такого, о чем они раньше не помышляли, искренне веря, что вся их задача состоит в том, чтобы писать стихи, полезные и приятные людям, в свободные от других занятий часы. В начале века поэзия эмансипируется и претендует на автономию, а потом и на гегемонию в жизни авторов, еще недавно деливших утехи с Музами где-то между службой и досугом. Вдруг выяснилось, что искусство хочет большего.

"Надобно,- упреждает Батюшков,- чтобы вся жизнь, все тайные помышления, все пристрастия клонились к одному предмету, и сей предмет должен быть - Искусство. Поэзия, осмелюсь сказать,- требует всего человека.

Я желаю - (пускай назовут странным мое желание!) - желаю, чтобы Поэту предписали особенный образ жизни, пиитическую диэтику: одим словом, чтобы сделали науку из жизни Стихотворца...

Первое правило сей науки должно быть: живи, как пишешь, и пиши, как живешь..." ("Нечто о поэте и поэзии", 1815г.).

Пушкин разделял этот новый взгляд на художника, однако, надо думать, не вполне. Первая часть (требование - всего человека) не могла бы его смутить. Зрелый Пушкин всецело в поэзии, он съеден ею, как Рихард Вагнер, сказавший, что "художник" в нем поглотил "человека", как тысячи других, отдавшихся без остатка искусству, знаменитых и безымянных артистов. Мы слышали с пушкинских уст слетевшую аксиому, подобную утверждению Батюшкова: "Поэзия бывает исключительно страстью немногих, родившихся поэтами: она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни" ("О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова", 1825 г.).

В этом смысле - на низшем уровне - в Пушкине уже нет ничего, что бы явно или тайно не служило поэзии. Самые ничтожные "заботы суетного света", в которые он погружается, когда его не требует к жертве никакой Апполон, и те невидимо связаны с искусством, образуя то, что можно назвать поэтической личностью Пушкина, неотделимой от стихии балов и удовольствий. Это и есть "диэтика", говоря по Батюшкову. Он и ест, и пьет, и толчется в гостиных, и ухаживает за дамами, если не прямо в поэтических видах, то с неосознанной целью перевести всю эту суету в достояние, от блеска и изящества которого мы все без ума. Он и в этом, строго говоря, уже не совсем человек, а Пушкин до мозга костей.

И все-таки - вот упорство - он бы не подписался под формулой, что надо жить, как пишешь, и писать, как живешь. Напротив, по Пушкину следует (здесь имеется несколько уровней сознания в отношениях человека с Поэтом, и мы сейчас поднимаемся на новую ступень), что Поэт живет совершенно не так, как пишет, а пишет не так, как живет. Не какие-то балы и интриги, тщеславие и малодушие в нем тогда ничтожны, а все его естество, доколе оно существует, включая самые багородные мысли, включая самые стихи в их эмпирической данности,- не имеет значения и находится в противоречии с верховной силой, что носит имя Поэт. "Бежит он, дикий и суровый..." Какая там диэтика аскеза, не оставляющая камня на камне от того, что еще связано узами человеческой плоти. Пушкин (страшно сказать!) воспроизводит самооценку святого. Святой о себе объявляет в сокрушении сердца, что он последний грешник - "и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он". Даже еще прямее - без "быть может". Это не скромность и не гипербола, а реальное прикосновение святости, уже не принадлежащей человеку, сознающе-му ничтожность сосуда, в который она влита.

У пушкинского Поэта (в его крайнем, повторяю, наивысшем выражении) мы не находим лица - и это знаменательно. Куда подевались такие привычные нам гримасы, вертлявость, болтовня, куда исчезло все пушкинское в этой фигуре, которую и личностью не назовешь, настолько личность растоптана в ней вместе со всем человеческим? Если это - состояние, то мы видим перед собою какого-то истукана; если это - движение, то наблюдаем бурю, наводнение, сумасшествие. Попробуйте, суньтесь к Поэту: - Александр Сергеевич, здравствуйте! - не отзовется, не поймет, что это о нем речь - о нем, об этом пугале, что никого не видит, не слышит, с каменной лирой в руках?

Поэт на лире вдохновенной

Рукой рассеянной бряцал...

Аллегории, холодные условности нужны для того, чтобы хоть как-то, пунктиром, обозначить это, не поддающееся языку, пребывание в духе Поэзии. Мы достигли зенита в ее начертании, здесь кончается все живое, и только глухие символы стараются передать, что на таких вершинах лучше хранить молчание.

"Зачем он дан был миру и что доказал собою?" - вопрошал Гоголь о Пушкине с присущей ему дотошностью в метафизической постановке вопросов. И сам же отвечал: "Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше,- что такое поэт, взятый не под влиянием какого-нибудь времени или обстоятельств и не под условьем также собственного, личного характера, как человека, но в независимости ото всего; чтобы, если захочет потом какой-нибудь высший душевный анатомик разъять и объяснить себе, что такое в существе своем поэт... то чтобы он удовлетворен был, увидев это в Пушкине" ("В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем се особенность", 1846 г.).

"В независимости ото всего"... Да, Пушкин показал нам Поэта во многих, исчерпывающих, вариациях, в том числе - в независимости ото всего, от мира, от жизни, от самого себя. Дойдя до этой черты, мы останавливаемся, оглушенные наступившей вмиг тишиной, бессильные как-либо выразить и пересказать словами чистую сущность Искусства, едва позволяющую себе накинуть феноменальный покров.

Земных восторгов излиянья,

Как божеству, не нужны ей...

Однако, тем временем на земле живет и томится, слоняясь без дела, вполне нормальный автор, лишь иногда впадающий в помешательство или в столбняк высшего толка. Он вертится, и мельте-шит, и страждет, и знает за собой тайну причастности к Поэту, прекрасную и пугающую, и хочет назвать ее на человеческом языке, подыскав какой-нибудь близкий синоним. Ему припоминаются разные странности его биографии, среди которых привлекает внимание чем-то особенно дорогая черточка крови, происхождения негритянская ветка, привитая к родовому корню Пушкиных.

Негр - это хорошо. Негр - это нет. Негр - это небо. "Под небом Африки моей". Африка и есть небо. Небесный выходец. Скорее бес. Не от мира сего. Жрец. Как вторая, небесная родина, только более доступная, текущая в жилах, подземная, горячая, клокочущая преисподней, прорывающаяся в лице и в характере.

Это уже абсолютно живой, мгновенно узнаваемый Пушкин (не то что Поэт), лишь немного утрированный, совмещающий в себе человеческие черты с поэтическими в той густейшей смеси, что порождает уже новое качество, нерасторгаемое единство чудесной экзотики, душевного жара и привлекательного уродства, более отвечающего званию артиста, нежели стандартная маска певца с цевницей. Безупречный пушкинский вкус избрал негра в соавторы, угадав, что черная, обезьянообразная харя пойдет ему лучше ангельского личика Ленского, что она-то и есть его подлинное лицо, которым можно гордиться и которое красит его так же, как хромота - Байрона, безобразие - Сократа, пуще всех Рафаэлей. И потом, чорт побери, в этой морде бездна иронии!..