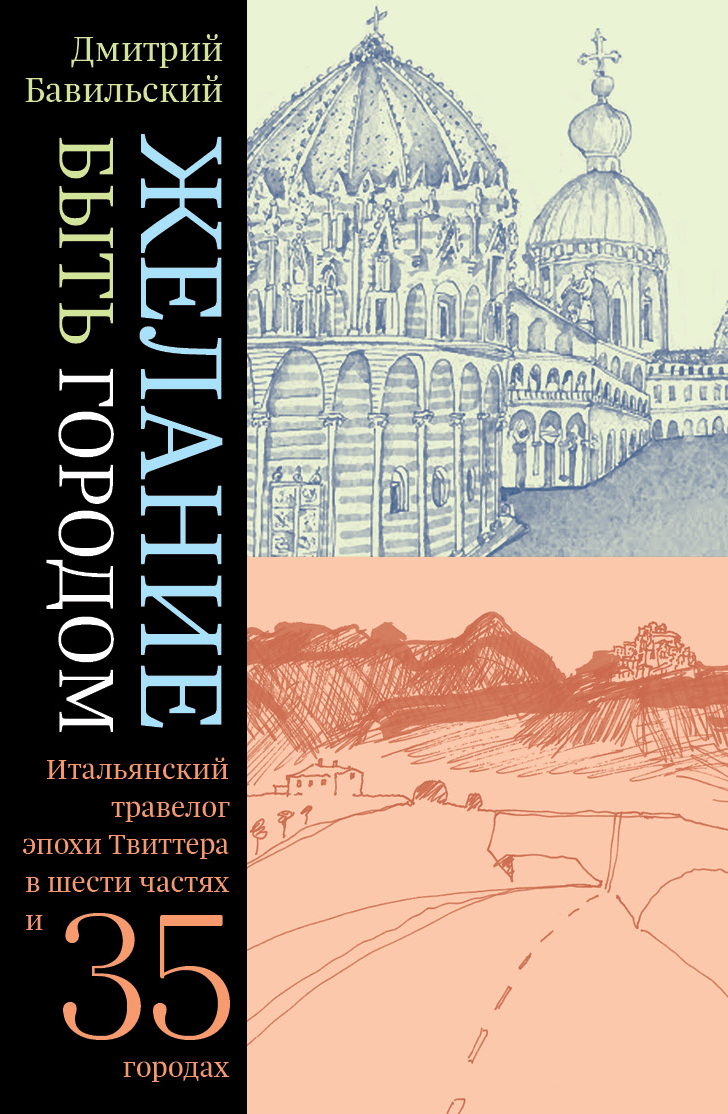

Желание быть городом. Итальянский травелог эпохи Твиттера в шести частях и тридцати пяти городах - Дмитрий Владимирович Бавильский

Помощь проекту

Желание быть городом. Итальянский травелог эпохи Твиттера в шести частях и тридцати пяти городах читать книгу онлайн

Вернуться

51

Здесь и далее – отрывки из стихотворения «В хрустальном омуте какая крутизна!» Осипа Мандельштама (сборник Tristia, 1919).

Вернуться

52

Кажется, никто из великанов Ренессанса не задал такого количества архетипов, штампов и стереотипов будущей истории искусства. Все это отозвалось в будущем классикой, классицизмом, а также болонской и всеми прочими бесчисленными мировыми академиями и академизмами, сточившими его выдающиеся достижения до полного неразличения.

Вернуться

53

Именно так мне и ответила смотрительница Колледжо дель Камбио – молодая и стройная девица с хвостиком. Я спросил ее с наивным видом, чьи это росписи. Она сильно удивилась и ответила: Ваннуччи.

Не Перуджино, но именно Ваннуччи. Почему-то это показалось мне претенциозным.

Вернуться

54

До пришествия францисканцев он назывался Адским и на нем казнили преступников, но после того, как место передали ордену, холм переименовали в Райский.

Вернуться

55

Блогер Алексей Лебедев считает, что это от того, что раньше Гете таких монументальных памятников Античности не видел: в Ассизи он попал с севера, Венеция Античности лишена, а в Риме и Неаполе он еще не был. Сайт «В основном Италия»: https://sibeaster.livejournal.com/.

Вернуться

56

Искусствоведы находят в его местных циклах три поворота манеры, позволяющих говорить о смене лидирующей руки и, следствием, об участии трех совершенно разных мастеров – кстати, это один из сюжетов для разглядывания нижнего, «францисканского» цикла росписей Верхней церкви; я и сам потратил массу времени, чтобы на глаз отделить Джотто от джоттесков.

Вернуться

57

Официальные сайты монастыря и даже Википедия делают вид, что особой художественной ценности этот «Страшный суд» не представляет, хотя эффект от вторжения барочного изобилия в предвозрожденческую сдержанность и «скупость выразительных средств» воздействует оглушающе: насытившись проторенессансной бледностью, переключаешься на росписи, исполненные в совершенно ином стилистическом и более поверхностном, декоративном мировоззренческом ключе.

Вернуться

58

Для сравнения вспомним размеры Верхней церкви Сан-Франческо: высота – 18 метров, длина – 76, ширина трансепта – 30,1.

Вернуться

59

Посещение Санта-Мария-дельи-Анджели в определенный день давало полную индульгенцию, полностью освобождая от наказания в Чистилище, и это весьма редкая индульгенция, поэтому народу в базилику порой набивается немерено. Про учреждение этой индульгенции есть апокриф. Христос якобы лично пообещал таковую св. Франциску, который пошел в Перуджу к папе Гонорию III за подтверждением. Папа удивился простодушию Франциска, но после тоже уверовал и даже утвердил условия индульгенции. Франциск поблагодарил его и пошел к выходу, когда папа остановил святого, спросив: неужели он не желает получить соответствующий документ? «Зачем он мне, – удивился Франциск, – Христос мой нотариус, и ангелы – мои свидетели».

Вернуться

60

Над входной композицией трудился в 1829-м немец Иоганн Фридрих Овербек.

Вернуться

61

Prato – луг (ит.).

Вернуться

62

Авторства Джованни Пизано, умершего в 1315 году, по другой версии – Амброджо Маитани (в его случае сооружение надгробия относят к 1320-м).

Вернуться

63

Так как Сан-Лоренцо стоит к главной площади 4 Ноября небогато украшенным южным боком (тогда как фасад его с не до конца вытертой готикой выходит на крошечную и проходную площадь Данте), попасть в него можно через ренессансную лоджию, а выйти – с противоположной стороны, ну или же через центральные врата, пробыв какое-то время внутри четко оформленной полумглы…

Вернуться

64

Например, самые древние городские ворота, внутрь которых вмурованы остатки 25-вековой этрусской арки. Или же знаменитый этрусский колодец (посещение его включено в общий билет городских музеев). Ну или же так поразивший Блока гипогей Волумниев в Понте-Сан-Джованни – большая семейная гробница эпохи Волумниев на одной из станций вблизи Перуджи; в своих итальянских заметках Блок посвятил его описанию отдельную главу.

Вернуться

65

«Редкий случай, когда о мозаике так много известно: она выполнена в 1207 году, а работали над ней некий „доктор Солстернус“ с тремя помощниками Palmerius de Saso; Transericus Enrici; and Diutisalve Pingurini. Обо всем этом написано под мозаикой…» (Алексей Лебедев), установление которой на фасаде и считается датой окончания строительства собора.

Вернуться

66

Плутарх пишет: «Корабль, на котором отплыл Тесей с молодыми людьми и счастливо вернулся, был тридцативесельный. Афиняне берегли его до времени Деметрия Фалерского, причем отрывали старые доски и заменяли их другими, крепкими, вследствие чего даже философы, рассуждая об увеличении размеров существующего в природе, спорили, приводя в пример этот корабль, – одни говорили, что он остается тем же, чем был раньше, другие – что его больше не существует…»

Вернуться

67

Ангелы полностью повторяют друг друга, исполненные по одним лекалам в зеркальном отражении. Пьеро играет цветами их одежд (правый – в бордовой хламиде, левый – в зеленой, а вот чулки у них (или же это сапожки?), напротив, зеленые – у правого и алые (самое яркое пятно фрески) – у левого). Ангелы, разумеется, андрогинны, но одного из них хочется назвать «мальчиком», другого «девочкой».

Вернуться

68

Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 74–88.

Вернуться

69

На этот раз помогли не читатели, но писатели. Правда, не так чтобы слишком: «Это настоящий монумент сельской чести. Никто не посмел бы судачить о ее прошлой или теперешней жизни. И не держи она в руке небольшого алебастрового сосуда – традиционного символа, отличающего ее от других христианских святых, я бы принял ее за святую Варвару. Мы осмелимся даже предположить, что если бы Пьеро велели превратить Магдалину в Варвару, то он ограничился бы заменой изображенного сосуда небольшой круглой башней, оставив без изменения все остальное». (Лонги Р. От Чимабуэ до Моранди / Пер. Г.П. Смирнова. М.: Радуга, 1984. С. 91).

Вернуться

70

Гинзбург К. Загадка Пьеро: Пьеро делла Франческа / Пер. с ит., предисл. М. Велижева. М.: Новое литературное обозрение, 2019. (Серия «Интеллектуальная история»).

Вернуться

71

М.: Новое литературное обозрение, 2003.

Вернуться

72

«Непрерывно меняющееся взаимодействие текста со средой делает каждый текст в каждый момент его бытования в обществе уникальным и неповторимым феноменом. И если осознание текста – осознание его самим автором либо непосредственным или отдаленным адресатом – невозможно без предварительно заданных конвенций, с которыми текст так или иначе соотносится, то оно также невозможно без погружения текста в текущую смысловую среду, при котором сам текст становится частицей и движущейся силой этой среды, частицей такой же изменчивой, как сама эта среда…». См.: Гаспаров Б. Структура текста и культурный контекст // Литературные лейтмотивы. М.: Наука, 1994. С. 276.

Вернуться

73