Николай Гоголь - Том 5. Женитьба. Драматические отрывки

Помощь проекту

Том 5. Женитьба. Драматические отрывки читать книгу онлайн

Далее говорится о бесправном положении «мужиков», о тяжелых поборах и насилиях, которым они подвергаются со стороны панов, и т. д. Все подробности об этом точно соответствуют, как указал Тихонравов,[97] находящейся в той же пачке листков выписке из «Истории Украины» Боплана (1650), в русском переводе Ф. Устрялова (1832 г.). Выписке из Боплана придана форма «разговора между мужиками». В драме должны были фигурировать двое крестьян: Демьян и Самко,[98] которые убегают от панского гнета на Запорожье: «Уйду на Запорожье, здесь всякий чорт тебя колотит».

Героем драмы является, очевидно, «молодой дворянин» из казацкой Украины. В страстном монологе выражаются его восторженный мечтательный характер и одушевляющая его потребность подвига. Вместе с запорожцем Лукашем, он задумывает поднять казаков против Польши для освобождения своих единоплеменников от ига. «Чисто-казацкое изобретение», при помощи которого они возбуждают народ, вероятно, аналогично хитрости, к которой прибегнул Тарас Бульба для достижения той же цели. Далее должна была следовать картина нашествия «ляхов».

Социально-политическая драма осложняется любовным конфликтом, которому посвящены последние (по нашему распределению) отрывки (жалобы девушки, покинутой героем; ее «отречение от мира»; встреча с соперницей).[99]

Герой — и своей пылкой мечтательностью и своей сюжетною ситуацией (политическая тема, осложненная любовью) — отчасти напоминает Андрия из «Тараса Бульбы». Замысел драмы находится в явной связи с «Тарасом Бульбой», к переработке которого Гоголь приступил в 1839 г.; возник он под влиянием тех же источников, какими Гоголь пользовался и для своей повести («История Украины» Боплана в переводе Ф. Устрялова, 1832 г.; М. Максимович «Украинские народные песни», 1834 г. и т. д.).[100]

Первое указание на этот замысел мы встречаем в письме Гоголя к Шевыреву от 10 августа 1839 г. из Вены. Говоря о «начатом» им «драматическом творении», он, несомненно, имел в виду драму из украинской истории. 15 августа 1839 г. он писал Погодину из Мариенбада: «Малороссийские песни со мною. Запасаюсь и тщусь, сколько возможно, надышаться стариной». Сюда же относятся и строки из письма к Шевыреву от 25 августа 1839 г. из Вены: «Передо мною выясниваются и проходят поэтическим строем времена казачества… Малороссийские ли песни, которые теперь у меня под рукою, навеяли их, или на душу мою нашло само собою ясновидение прошедшего, только я чую много того, что ныне редко случается». В ноябре-декабре 1839 г. (в Петербурге) Гоголь рассказывал С. Т. Аксакову, что «у него составлена в голове трагедия из истории Запорожья, в которой все готово, даже до последней нитки в одежде действующих лиц».[101] О том же он говорил и М. С. Щепкину в январе-мае 1840 г. (в Москве), причем, как передает, со слов Щепкина, П. А. Кулиш, называл свое будущее произведение «драмой за выбритый ус».[102] Н. А. Панов писал С. Т. Аксакову в октябре 1840 г., что Гоголь «угостил» его началом «трагедии», где было одно комическое лицо, которое, как говорил Панов, «выражаясь не столько в действии, сколько в словах», и тогда уже было «совершенством».[103] По всей вероятности, именно к украинской исторической драме относится и сообщение В. Ф. Чижова о «трагедии», которую Гоголь читал Жуковскому во Франкфурте в сентябре 1841 г. и бросил в огонь, когда увидел, что она Жуковскому не понравилась.[104]

Дядька в затруднительном положении I. Источники текста (Рукописные)Писарская копия из архива М. П. Погодина. Публичная библиотека СССР им. В. И. Ленина в Москве.

Писарская копия в Государственной библиотеке Академии Наук УССР в г. Киеве.

Копия театральной редакции. Архив академического Малого театра в Москве.

II.Перевод этой комедии, исправленный Гоголем и переписанный им «собственною рукою» (по свидетельству его письма к М. С. Щепкину, 1840 г.), в автографе до нас не дошел. Сохранилось, однако, три копии его, из которых две, Погодинская и Киевская, вероятно, восходят к спискам, сделанным непосредственно с утраченной рукописи. Об изготовлении копии с автографа заботился сам Гоголь («Письма» под ред. В. И. Шенрока, т. II, стр. 62). Копии, которыми мы располагаем, возникли в разное время и неравноценны для восстановления утраченного автографа. Важнейшей из копий, по всем данным, является Погодинский список, на 1 листе которого рукою М. П. Погодина написано: «Переведено, переправлено или переделано Гоголем и прислано на бенефис Щепкину в 1841 г.». На л. 42 рукою М. П. Погодина исправлена явная описка (вм. «Маркиз» — «Джильда»). По этой рукописи, с разночтениями из двух других, «Дядька в затруднительном положении» издан был Н. С. Тихонравовым в «Сочинениях Гоголя» (изд. 10-ое, т. II, стр. 517–564; 805–813). В основу настоящего издания нами также положен этот рукописный текст.

Перевод комедии Жиро был выполнен для Щепкина по просьбе Гоголя в Италии осенью 1840 г. Об обстоятельствах его возникновения мы знаем из письма Гоголя к М. С. Щепкину из Венеции осенью 1840 г.: «Ну, Михаил Семенович, любезнейший моему сердцу! Половина заклада выиграна: комедия готова. В несколько дней русские наши художники перевели. И как я поступил добросовестно! всю от начала до конца выправил, перемарал и переписал собственною рукою». Первое действие Гоголь послал при письме Щепкину, второе С. Т. Аксакову, а третье Погодину.

Сверка перевода с итальянским оригиналом пьесы[105] показывает, что перевод местами отступает от подлинника. В переводе прибавлено несколько сценических ремарок, отсутствующих в итальянском подлиннике, распространены некоторые реплики. С другой стороны, в некоторых случаях буквализм передачи прямо нарушает смысл (io m’ attacco al suo collo desolata» — «я вцепилась за ее, пораженную отчаянием, шею»). Число мелких отступлений перевода от оригинала, не всегда восходящих к инициативе Гоголя, очень значительно. Показание Гоголя об участии его в переводе комедии Жиро только в качестве редактора было без достаточных оснований оспорено А. И. Кирпичниковым, предположившим «мистификацию» и приписавшим Гоголю самый перевод комедии («Сомнения и противоречия в биографии Гоголя», Известия Отделения русского языка и словесности, т. V, 1900, кн. 1). Доводы А. И. Кирпичникова были убедительно опровергнуты в статье М. Н. Сперанского «Н. В. Гоголь-переводчик» (Киев, 1915, приложение к «Университетским известиям»).

Комедия «Дядька в затруднительном положении» («L’Ajo nell’ imbarazzo») принадлежит итальянскому драматургу (по происхождению французу), Джиованни Жиро (Giovanni Giraud, 1776–1834), второстепенному продолжателю Карло Гольдони. Многочисленные пьесы Жиро, благодаря своему комизму и живости интриги, пользовались большой популярностью не только в Италии, но и в других странах. Одной из лучших его комедий была «L’Ajo nell’ imbarazzo» (1807), остроумная и живая критика печальных следствий слишком строгого воспитания. Пьеса Жиро обошла все итальянские сцены, ставилась здесь в течение нескольких десятков лет; была переведена на немецкий (1824) и французский (1839) языки. Называя Жиро «первым итальянским комиком нашего времени», Гоголь в том же письме своем к М. С. Щепкину упоминает, что пьеса «L’Ajo nell’ imbarazzo» «в итальянских театрах и во Франции имела успех блестящий» и, кстати, сообщает, что он сам был на представлении этой комедии в Италии — в Риме или Венеции.

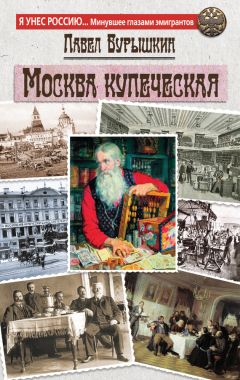

Иллюстрации

1. Н. В. Гоголь. Портрет работы Ф. А. Моллера, 1841 г. (масло). Третьяковская галлерея (Москва) (Фронтиспис)

2. „Женитьба“. Начало явления XX первого действия. Автограф первой полной редакции в тетради А. А. Иванова, л. 16. Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина в Москве

3. „Игроки“. Явление VIII. Наброски черновой редакции в тетради А. А. Иванова, л. 32. Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде

4. <„Владимир третьей степени“>. Конец первого действия. Автограф Библиотеки Академия Наук УССР в Киеве

5. „Женихи“. Отрывок одного из первых явлений. Автограф, л. 2 об. Государственная библиотека им. В. И. Ленина в Москве

6. „Женитьба“. Автограф первоначальных набросков в тетради Д. Ф. Самарина, л. 23 об. (оборванная рукопись). Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина в Москве

7. „Игроки“. Явление VIII. Наброски черновой редакции в тетради А. А. Иванова, л. 33 об. Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде

Выходные данные

Печатается по постановлению Редакционно-издательского Совета Академии Наук СССР

Редактор V тома А. Л. СЛОНИМСКИЙ

Тексты отдельных произведений подготовили к печати: