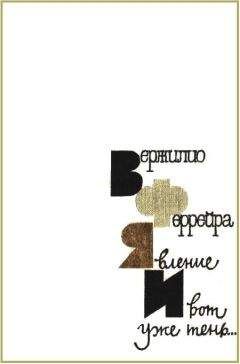

Вержилио Феррейра - Явление. И вот уже тень…

Помощь проекту

Явление. И вот уже тень… читать книгу онлайн

В мироощущении Алберто уживаются противоречивые настроения: восхищение, тоска и недоумение. Со смертью человека исчезает то хрупкое построение, что создано впечатлениями, мечтами, памятью, исчезает «явление», а в нем — целый мир. Рассуждения не приводят Алберто к солипсизму, он сознает, что объективно существующий мир не исчезнет, угаснет лишь крохотная самосознающая частица — мозг…

Но трудно примириться с тем, что прекрасное переживание — такое, как волнение, катарсис, восторг, вызванные музыкой маленькой Кристины, когда все, кто слышал в ее исполнении ноктюрн Шопена, словно сделались мудрее и чище, — существует в нашем сердце, лишь пока мы живы и помним. Отсюда — желание, настоятельная потребность передать это ощущение еще кому-то.

Но оказывается, что это невозможно. Опыт показывает Соаресу, что человек ни с кем не может поделиться той уникальной картиной мира, которая у него сложилась. Даже родному человеку свой внутренний мир не передашь — что-то потеряется в словах, в попытке сформулировать оттенки ощущений. Как ни любит Алберто свою семью, попытка добиться понимания ни к чему не приводит. Ему не дано спасти мать от одиночества, вернуть смысл ее вдовьей жизни, не дано преодолеть растущее отчуждение между братьями.

Если даже ему удается добиться того, чтобы поняли его, то он сам оказывается неспособным понять другого. В такой замкнутый круг попадают его отношения с Софией Моура. Даже в минуты наибольшего накала страсти Алберто чувствует стену между собой и обнимающей его женщиной. Это не близость, а любовь-отчаяние двух одиноких людей, а со стороны Софии — еще и попытка что-то доказать себе и Алберто, бросить вызов городу, перешагнуть какую-то грань несвободы. Алберто и София встречаются и расходятся, так до конца и не узнав друг друга, и позднее Алберто сделает горький вывод: «Я никогда не любил тебя, София. Я просто знал, что твой жизненный путь идет через меня, и я пропустил тебя». Люди, как прохожие на узкой дороге, «пропускают» друг друга — какой жутковатый образ! Он как бы символизирует в миниатюре конфликт романа. Эвора вот так же «пропускает» через себя Соареса, чтобы избавиться от «смутьяна» и поскорее забыть.

Философию молодого учителя находят опасной. Он, по его собственным словам, «покончил счеты с богом» и часто твердит о божественности самого человека, которая начинается с самосознания, «ибо человек лишь тот, кто познал свой внутренний голос, самого себя». А познав себя, уверовав в свое величие, свои силы и возможности, человек непременно придет к вопросу: для чего? Это «для чего», которое всю жизнь не дает покоя Соаресу, представляется благовоспитанным и процветающим жителям Эворы весьма опасным. Зачем тревожить летаргический сон городка? Ведь кто знает, какой подтекст может оказаться у этого «чисто» философского вопроса…

«Для чего» звучит в исполненном неподдельного горя рассказе старого крестьянина, хозяин которого в один прекрасный день обнаружил, что у сеятеля «рука уже стала не та» и что старик не справляется с работой. Для чего он прожил долгую жизнь, полную труда, душой сросшись со своей родной землей, предчувствуя в каждой горсти зерна, в каждом мощном броске семян чудо будущего урожая?.. Неужели теперь, когда руки старика ослабли, он будет отброшен с пути, лишен того, что составляло весь смысл его жизни? Так и не добившись объяснения, старик кончает с собой.

Да и сам Алберто пока еще не способен найти удовлетворительный ответ на свой вопрос. Но Эвора растревожена. Сначала Соаресу отказывают в праве прочесть публичные лекции для горожан, затем выживают и из лицея. Наиболее яростного противника Алберто находит в лице Шико, преуспевающего инженера и друга семьи Моура. Воинствующий прагматик, он в принципе не приемлет всяческие сомнения и «для чего». Его лозунг — «хлеб и гордость» — по сути оборачивается чистой демагогией, а рецепты спасения человечества, разрабатываемые на собраниях «комитета спасения человека», членом которого он состоит, и мечты о «прогрессе» сводятся к одной цели — возможно скорее достичь уровня «общества потребления». В спорах Алберто и Шико, когда учитель предостерегает инженера от грозящей такому обществу опасности бездуховности и отчуждения личности, звучит и авторский голос, исполненный тревоги за будущее своей страны: «…ибо тогда-то и распустятся цветы одиночества и морального удушья, зараженные еще неизвестным вирусом человеческого несчастья…»

Так в чем же смысл безвозмездно дарованного нам чуда жизни, как «реализовать» на земле все возможности, все богатства личности? Как сделать жизнь достойной «божественности» человека? Самый простой и мудрый ответ на это Алберто получает от Томаса, старшего брата. Землевладелец, отец десяти детей, Томас далек от философии, ему непонятно беспокойство брата, чуждо ощущение неудовлетворенности и внутреннего разлада. «Я очень ясно ощущаю себя. И не только себя, но и то, что является частью меня, — моих детей, что спят крепким сном, работников, с которыми я разговаривал, и землю, которой я помогал трудиться. И все это так, словно и я — часть чего-то очень большого, что идет от меня к знакомым мне людям, от них — к знакомым моих знакомых, и в прошлое, и в будущее». Участь Томаса завидна, ведь в разобщенном современном обществе, где рушатся все и всяческие связи, ему удалось сохранить «микромир», нечто вроде патриархальной общины, где каждый ощущает себя «частью чего-то большого», и, как в старые добрые времена, оставить свой след на земле — значит оставить после себя детей, добрую память и всходы колосьев…

Однако, несмотря на симпатию Феррейры к этому персонажу, кредо Томаса не воспринимается как искомая панацея от всех сомнений. Ведь Томас и его ферма — своего рода «телемская обитель», утопия, возможная лишь как островок покоя в мире всеобщей нестабильности… Но так или иначе разговор с братом приводит Алберто к мысли о необходимости оставить что-то после себя миру, выразить себя, а не только ограничиться познанием своей личности. Так, постепенно, Феррейра подводит своего героя к порогу между самоанализом и деянием.

Но это оказывается самым трудным. Алберто видит, как перешагивают порог люди, близкие ему по духу, — София, Ана, Каролино. Ана, одаренная незаурядной волей и умом, сгибается под тяжестью своего горя и смиренно возвращается к вере, ограничиваясь отныне жаждой личного счастья, покоя. Символична ее последняя встреча с Алберто: сделав выбор, приняв свою судьбу, она отрешенно сидит на террасе в своем поместье, а за оградой, на адском солнцепеке, «согнувшись в дугу, словно грешники на покаянии, мужчины и женщины жнут хлеб»…

Иное дело — София. Там, где она родилась и воспитывалась, в эпоху безвременья и отчаяния, для нее не нашлось алтаря, на который она могла бы принести свое бесстрашие, непокорность и жажду деятельности, того самого деяния, которое увековечило бы ее на земле. Она «жаждала улучшить мир», как сказал о ней Алберто, мечтала вложить свою жизнь в один поступок. Но эта жажда «истинной» жизни лишь толкала ее от одного мужчины к другому, из монастыря в университет, из Эворы — в столицу и в конце концов привела к гибели.

Страшнее всего путь, выбранный Каролино. Мысль Алберто о «божественности» человека он понимает на свой лад. Идею совершенствования он подменяет идеей вседозволенности, свободу преобразователя мира — свободой «уничтожить чудо», или, по Феррейре, «явление», неповторимую человеческую жизнь. Для Соареса «бог умер» означает, что теперь человек стал хозяином мира — в идеале мудрым и добрым. Для Каролино — «Человек есть бог, потому что может убить». Невольно вспоминаются слова Петруши Верховенского из «Бесов»: «Знаете что, я бы на вашем месте, чтобы показать своеволие, убил кого-нибудь другого…» Каролино тоже, убивая Софию, «показывает своеволие» — утверждает свою, ложно понятую, свободу.

Противопоставив радость созидания тем, кто в условиях диктатуры, преследований и террора поднимал на щит ницшеанское понимание свободы и насаждал культ насилия, писатель утверждал: «Вырастить цветок или сделать винт — гораздо большее мужество», чем добиваться самоутверждения ценой утраты человеческого в человеке. А тем, кто проповедовал смирение или предавался отчаянию, он противопоставил вечную, неистребимую веру в будущее, в то, что «человек должен построить свое царство, найти свое место в жизни, на земле, среди звезд». «Не спрашивайте меня, как достигнуть всего того, о чем я говорю, — заключает свою страстную исповедь его герой, — почва хороша, но строить город еще не время. Однако пора понять, что нужно строить… Во всяком случае, я мечтаю об этом, мечтаю, как о воздухе, который мы вдыхаем на вершинах победы, как о сдержанной, тихой радости тех, кто дошел до этих вершин».

Роман В. Феррейры — спор незаконченный, столкновение вопросов, так и остающихся открытыми. Мечта о «новом городе», о «царстве, достойном человека», конечно, еще не предвидение тех перемен, что произойдут в Португалии пятнадцать лет спустя, хотя и в то время уже были люди, стоявшие на позициях активной переделки общества. Но пока, в разгар жесточайшей диктатуры, трудно было представить себе, конкретный путь к этим переменам, поэтому ни сам писатель, ни его герои не видели еще того материала, из которого будет заложен «город». Но они знают: чтобы быть достойными и жить в нем, надо во что бы то ни стало пронести в себе тепло человечности и надежды.