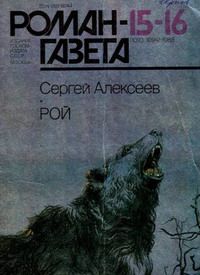

Сергей Алексеев - Рой

Помощь проекту

Рой читать книгу онлайн

Над ульями металось облако пчел. Оно то зависало на месте, собираясь в шар, то разносилось рваными охвостьями, эдакими вездесущими руками-щупальцами, словно проверяя пространство вокруг себя. Рой искал матку; ее же искали трутни, прошивая насквозь мельтешащее облако. Они вовсе не были бесполезными или ленивыми, как считал всегда человек. Они не жили и не могли жить на дармовщинку, за счет чужого хребта — они исполняли свое предназначение, как, впрочем, исполняет его матка. Они продлевали род своей семьи, и в этом был высший смысл их жизни.

Если трутни метались по рою, значит, матка еще не вышла из улья. Василий Тимофеевич определил, откуда выходит рой, и присел к летку колодки. Вот бы матку поймать! И тогда бы пчелы пометались и, успокоившись, вернулись назад. Жалко было в пору хорошего взятка ослаблять семью, тем более что на корпусе уже стоял меловой крестик — мета, что из этой семьи нынче уже сходил рой. Пчелы у Заварзина отличались особым нравом: обычно на пасеках, если есть взяток, ни одного роя не выходит, тут же словно сдурели. Нет работать и таскать мед — роятся каждый день. Из каждой семьи по два-три роя уходит, причем один за одним. Пчел в улье — пригоршня остается, уж и делить-то нечего! Ан нет! Снова разделились, разобрали шапки, как мужики после драки, и разошлись чужими. По науке и собственному опыту Заварзин знал, отчего происходит роение: в семье появляется молодая матка, а вдвоем со старой им — как двум медведям в одной берлоге не улежаться. Жизнь у пчел, хоть и говорят, что неразумная, однако столько в ней чудес, которые ничем больше, как разумом, не объяснишь. Пчеловоды советовали Заварзину поменять маток — взять с других пасек: мол, в матках все дело, от них такая ройливость, но чем больше Василий Тимофеевич наблюдал за своими бунтующими пчелами, тем сильнее убеждался, что матки-то здесь ни при чем. Дело было в самих пчелах. Это они с какой-то неистребимой настойчивостью, словно предчувствуя свою пчелиную беду, словно подстраховываясь на будущее, один за одним закладывали в сотах маточники — специально расширенные и увеличенные гнезда, куда потом матка откладывала обыкновенное яйцо. Это они, пчелы, из этого яйца выкармливали новую матку. Из других точно таких же выходили пчелы, из этого — матка. Разве это не чудо?

Вначале Заварзин, проверяя ульи, нещадно вырезал маточники с высевом — верный способ предупредить рой, однако пчелы вскоре сооружали новые, и так шло бесконечно. Потом он понял, что пчелы беспокоятся, что они попросту боятся остаться без матки. И, поверив в их боязнь, он поверил в разум пчел.

Заварзин сидел возле летка. Лавины пчел, нагруженных про запас медом, вытекали из улья, разбегались по прилетному крыльцу, словно люди от бедствия, и взмывали в воздух. Попробуй, заметь тут вовремя матку, разберись в этой каше! Глаза вдруг заслезились, зарябило от мелькания пчел; Василий Тимофеевич протер их кулаками, склонился ниже. Вот же как устроено! Старая матка берет с собой половину семьи и уходит из дома. По-хорошему-то, по-людски, она бы в улье остаться должна: все-таки родительница, хозяйка. Но нет же, еще молодые матки вылупиться не успели, по маточникам сидят, а старая уже чует и скорей-скорей от своих питомиц. Ведь и избу свою обжитую оставляет, детишек своих, насеянных в ячейках, мед, рамки и летит черт-те куда! Ей бы молодежь выпроводить — пускай самостоятельно жить начинают, работают, богатеют, — а она сама норовит улететь. Вот и скажи потом, что человек умнее и благороднее всех в природе…

Василий Тимофеевич думал так и чувствовал, что напрасно торчит у летка, но уж слишком жалко отпускать рой и разрушать семью. За последние несколько дней он проморгал уже два роя: не прививаются, хоть ты лопни. Пополощутся над пасекой — и подались искать новой доли где-нибудь в шелкопрядниках. Ведь и привои — обожженные деревянные грибки — стоят по всей пасеке, и пустые ульи с сушью и медом: заселяйся и живи. Все равно уходят…

Заварзин плюнул, сбегал к складу и, схватив две косы без черенков, загремел, забренчал ими. От резкого шума рой должен был привиться скорее, но тут хоть в колокола бей — без пользы. Бросив косы, Василий Тимофеевич принес ружье и, подняв стволы, выпалил дуплетом. Рой метнулся в сторону, сгустился, но затем вновь рассеялся: похоже, намеревался уйти в шелкопрядники.

— Тащи патроны! — крикнул он Артюше. — Уйдет!

Артюша, пригибаясь и отмахиваясь от пчел, принес патронташ и моментально исчез. Он уже три года жил на пасеке, но пчел боялся как ребенок. Заварзин расстрелял десяток патронов, однако рой поднялся и пошел над гарью. Оставался последний способ удержать и посадить его — привой на длинной жерди. Василий Тимофеевич сбегал за ним к пряслу, поднял привой, как знамя, и пошел на рой.

Он пихал его в самую гущу пчел, подставляя им грибок — садитесь, пожалуйста! — однако рой уклонялся от привоя, и все дело было в старой матке. Если бы она села, ее семейство немедленно последовало бы за ней. Матка же упорно тянула пчел от родного дома. Заварзин с привоем в руках некоторое время бежал за роем, натыкался на ульи, на пни, пока не врезался грудью в прясло. Здесь он бросил привой, перелез через изгородь и побежал, не выпуская из вида пчелиное облако: может, одумаются, сядут где… Высокий кипрей стегал по лицу, путал ноги, прошлогодний малинник драл штаны, как колючая проволока; он несколько раз спотыкался, пока не выбежал на минполосу, а там махнул рукой и пошел назад.

Артюша сидел около избы и, держась за щеку, жалобно стонал: его все-таки укусила пчела.

— И этот ушел, — сказал Заварзин, опускаясь рядом. — Чего они нас не любят, Артемий?

— К нему на пасеку полетели, — простонал Артюша. — Он поманил, они и полетели…

— Кто он-то?

— Да медведушко, — протянул Артюша. — Он ведь оборотень, он все может. Завел, поди, пасеку в лесу, да подманивает наших.

— Пошли искать, — сказал Заварзин. — Жалко, замерзнут зимой.

Он взял берестяную роевню, сунул топор за опояску, Артюше вручил пилу на случай, если придется валить сухостоину с роем, и подался в сторону шелкопрядников.

Даже в вёдро, при светлом солнце и тихой погоде, мертвый лес казался сумрачным, жутковатым. Где-то скрипело, ни с того ни с сего вдруг падало дерево, внешне крепкое и звонкое, если стукнуть топором; и пахло здесь гнилым деревом, прелью, грибами поганками. Но самое неприятное, что шелкопрядник не шумел и при сильном ветре; только скрип, скрежет и костяной стук. И к этому надо было ох как привыкнуть после живого-то леса! Пожары не щадили ничего живого, что с таким трудом вырастало и рождалось здесь. Случалось, горела земля, самый ее нежный и драгоценный слой. Горела без пламени и треска, дымилась месяцами, пока осенние дожди или зимние снега не гасили последнего очага. Выгоревшие серые пятна на земле в Стремянке назывались ожогами.

Заварзин с Артюшей прошли через гарь, тянувшуюся километра на три от пасеки, и ступили в шелкопрядник. Артюша то и дело запинался, цеплялся, шарахался в стороны, и пила на его плече жалобно позванивала. В шелкопряднике он стал жаться к Василию Тимофеевичу, наступал на пятки и озирался. Его пугал не сам мертвый лес, а отдельные сухостойные деревья. Увидев высоченную ель, он вытягивал дрожащую руку, говорил шепотом, выкатывая глаза:

— Батя, гляди!

Заварзин глядел, и ему тоже становилось не по себе. Сухие ели походили на скелеты, подпирающие небо выбеленными костями. Но пугало не это сходство, а неестественность обступающей со всех сторон безжизненности, словно в кошмарном сне.

— А что смотреть-то? Что? — шепотом спрашивал Заварзин.

— Дак дерево!.. Засохло, а растет.

Сухостои и впрямь, казалось, будто выросли.

В одиночку Артюша вообще не совался в шелкопрядники. А те их островки, что были по дороге в Стремянку, он быстро пробегал или шел, зажмурившись, как в детстве мимо кладбища. Однако больше всего он боялся пожара, и стоило Заварзину закурить, как Артюша уже глаз не спускал с окурка. На пасеке возле избы стояла кадка с водой, ящик с песком, на стене — багры, ведра, топорики — все как полагается. Это появилось вместе с Артюшей, поскольку он когда-то закончил пожарное училище и лет пять работал инспектором госпожнадзора в чине старшего лейтенанта. И ходил он теперь в поношенной военной форме без погон и покоробившейся фуражке.

Они прошли по кромке сухостоя, среди обугленных высоких пней и черных деревьев, полезли глубже, в завалы и нагромождение ветровала. Искать здесь улетевший рой было что иголку в стогу, но ведь улетел-то третий! Хоть один отыскать, а то скоро половина пасеки переселится в дупла.

Вдруг Артюша дернул за рукав, указал в сторону:

— Бать! Гляди!

— Что? — Заварзин оглянулся.

— Да вон… Пасека…

На длиннющем пне высотой метра в три стоял улей. Хорошо было видно, как снуют пчелы у летка, и даже, показалось, тянуло запахом цветущей акации. Заварзин снял с плеч роевню, сел на колодину. Нет, не привиделся улей; стоит себе самый настоящий, приколоченный к пню полосовым железом, чтоб ветром не сронило. Но откуда ему здесь взяться, среди шелкопрядников? Да и улей-то — чужой…