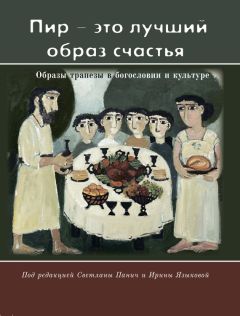

Светлана Панич - «Пир – это лучший образ счастья». Образы трапезы в богословии и культуре

Помощь проекту

«Пир – это лучший образ счастья». Образы трапезы в богословии и культуре читать книгу онлайн

48

См.: С. В. Тищенко, указ. соч., c. 162–173.

49

См. мою статью: Е. Федотова, «Сакральная трапеза по текстам Торы и Нового Завета», в: Пир-трапеза-застолье в еврейской и христианской культурной традиции / Ред. О. Белова, М., 2005, c. 10–25.

50

См. об. этом: Ш. Пинес, «Из тьмы – к великому свету», в: Ш. Пинес, Иудаизм, христианство, ислам. Парадигмы взаимовлияния / Ред. У. Гершович, С. Рузер, М. – Иерусалим, 2009, c. 17–18.

51

В. А. Сулимов, И. Е. Фадеева, «Исторический семиозис: культурная антропология слов и вещей», в: Вопросы культурологии, 9 (2010), с. 4–8.

52

О. М. Запрометова, «Тора Моисея: от заповедей к законодательству. Пример еврейской экзегезы периода Второго Храма», в: Страницы 13:3 (2008/2009), с. 323–342.

53

С. С. Аверинцев. «Похвальное слово филологии», в: Юность, 1 (1969), с. 98–102.

54

А. Ковельман, Герменевтика еврейских текстов, М., 2012, с. 9.

55

H. Najman, Seconding Sinai: the Development of Mosaic Discourse in the Second Temple Judaism (Bril, Leiden-Boston, 2003), 176 р.; T. Rajak, Translation and Survival. The Greek Bible of the Ancient Jewish Diaspora (Oxford University Press, New York, 2009), p. 420 и др. Среди отечественных публикаций следует выделить сборник статей под редакцией А. А. Гусейнова и Е. Б. Рашковского Философия права Пятикнижия, М., 2012, с. 576.

56

W. L. Holladay, A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (Brill, Leiden, 1988), рр. 143-144; The Jewish Study Bible / Eds. Adele Berlin and Marc Zvi Brettler (Oxford University Press, Oxford, 1999), p. 1. Не все исследователи, однако, согласны с таким утверждением. Возможно речь идет не о двух значениях одного и того же глагольного корня, а об омонимах (др.-греч. όμός – одинаковый + όνομα – имя) – разных по значению, но одинаковых по написанию единиц языка. См.: З. Вайсман, Введение в библеистику. Часть 6. Пятикнижие Моисея: Историко-литературный обзор, Раанана, 2003, с. 20.

57

Все места Писания, где используется слово тора, приведены в статье «Тора» из Конкорданции. Подробнее см.: З. Вайсман, указ. соч., с. 21–26.

58

Пятикнижие Моисеево в современном русском переводе, Заокский, 2009.

59

Тора. Современный комментарий / Пер. с англ. The Jewish Study Bible (JSB). Переработанное издание. / Ред. В. Гюнтер Плаут, Иерусалим, 2011, с. 706.

60

Это соответствует Лев 6:8 Синодального перевода. В еврейской Торе отрывок, предшествующий указаниям по поводу жертве всесожжения (6:1–7), является частью предыдущей главы (5:17–26).

61

Например: Быт 26:5 «…все Мои веления: заповеди, законы и правила», в: Книга Бытия / Пер. М. Г. Селезнева, М., 1999. Исх 13:9 «…и пусть закон ГОСПОДЕНЬ всегда будет у тебя на устах», в: Исход / Пер. М. Г. Селезнева и С. В, Тищенко, М., 2000. Втор 17:19 «…исполнять это Наставление», в: Книга Второзакония / Пер. С. В. Тищенко и М. Г. Селезнева, М., 2005.

62

Подробнее об обряде заключения завета/договора, жертвоприношениях и сакральных трапезах с ним связанных см.: Е. Федотова, «Сакральная трапеза по текстам Торы и Нового Завета», в: Пир-трапеза – застолье в славянской и еврейской культурной традиции. Сб. статей (Академическая серия 17), М., 2005, с. 10–25.

63

В. Сорокин. «Тора: Пространство правовое и пространство духовное», в: Философия права Пятикнижия. Сб. статей под ред. А. А. Гусейнова и Е. Б. Рашковского, М., 2012, с. 178–219.

64

Нечто «принесенное близко», к жертвеннику Бога – ρΊρ (корбан – древне-евр.).

65

Подробнее см.: Электронная еврейская энциклопедия. – [Электронный ресурс] – // http://www.eleven.co.il (дата обращения 12.04.2014).

66

В связи с тем, что зевах часто сопровождался пиршеством в ознаменование какого-либо торжественного события (например, примирения врагов), этот вид жертвоприношений получил и свое второе название мирная жертва. Зевах (заклание) + Шалом (мир, процветание, успех, благополучие, здравие, доброта, спасение): см. W. L. Holladay, A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (Brill, Leiden, 1988), р. 371.

67

Курсивные вставки (далее КВ) используются в данном переводе для того, чтобы смысл текста оригинала был более понятен читателю, не знающему подтекста. КВ мыслятся переводчиками не как творческая фантазия и произвол, а как необходимая процедура, ради читателя, в массе своей не знакомого с языком оригинала и не имеющего богословского образования. По прошествии двадцати лет со дня основания Института Перевода Библии в Заокском, логика использования КВ переосмысливается, формулируются принципы их использования и в данный перевод вносятся поправки. См.: доклад В. С. Ляху на XVIII Андреевских чтениях (М.: ББИ, 13–15.12.2013) «Об особенностях перевода Библии под ред. М. П. Кулакова: методология использования курсивных вставок».

68

В. A. Levin, In the Presence of the Lord, Leiden, 1974, pp. 20–54.

69

Новый Завет и Псалтырь в современном русском переводе / Под ред. М. Кулакова, М.: ББИ, 2014.

70

Хазаль – Хахамену Зихрам Ли-враха – наши мудрецы, да будет их память благословенна. Группа религиозных наставников и знатоков Торы, обозначаемая этим термином, включает несколько тысяч человек, проживавших в Земле Израиля и Вавилоне на протяжении нескольких столетий (I–VII вв.). См.: Литература Агады / Сост. и ред. И. Бегун, Х. Корзакова, М.: 1999, с. 11. – [Электронный ресурс] – http://www.eleven.co.il/ (дата обращения 13.01.2014).

71

Однако Альбек и другие отмечают, что в этом документе присутствуют следы представлений, которые на несколько веков старше окончательной формы текста. См.: H. L Strack. & G. Stemberger, Introduction to the Talmud and Midrash, (Augsburg, 1992), р. 140.

72

Танна, таннаи (от арам. «учить») – учители, законоучители эпохи Мишны, начиная с учеников Шамая и Гиллеля (ок. 50 г.) и заканчивая поколением редактора Мишны, р. Иегуды Патриарха (ок. 200 г.).

73

Амораи – группа мудрецов, известных как «комментаторы» Мишны, продолжавшие развивать и углублять раввинистическую традицию, начиная с 200 г. и по 425 г. в Земле Израиля (по 500 г. в Вавилонии). Периодом амораев принято обозначать историческую эпоху от завершения Мишны до поколения последних амораев Вавилонского Талмуда, т. е. период от III до V в. н. э. Однако, по мнению Френкеля, когда речь идет об агаде, период амораев следует расширить, частично включив в него предшествующую и последующую эпохи. См.: И. Френкель, Мидраш и Агада. Часть 10, Раанана, 2007, с. 180.

74

Трактат Авот с комментариями р. Пинхаса Кегати, М., 1990, с. 141.

75

Агада (евр., вероятно, от глагола «связывать, объединять») – собрание сохранившихся с древнейших времен рассказов и историй, часть литературной традиции Устной Торы, не имеющая религиозно-юридической регламентации.

76

Антология Агады. Т. 1./ Под ред. Р. Штейнзальца и С. Аверинцева, М., 2001, с. XII.

77

Stemberger, Introductin to the Talmud and Midrash, p. 316–317.

78

Свидетельства того, что эти же вопросы волновали все слои еврейского общества более раннего периода, можно найти в христианских источниках (например, воздержание от удавленины, Деян 15:20).

79

Большая часть имен мудрецов, упомянутых в этом сборнике, относятся к Земле Израиля, начиная с эпохи Гиллеля и Шамая (I в. до н. э.). Хотя датировать Мидраш Тхилим можно лишь приблизительно (III–XIII вв.), по-видимому, коллекция поучений на книгу Псалмов, известная по названием Агадот Тхилим, существовала еще во время р. Иегуда Патриарха. См.: The Midrash on Psalms (Midrash Tehillim). V. 1, Yale Judaica Series, L. Nemov (ed.), v. XIII, p. i.