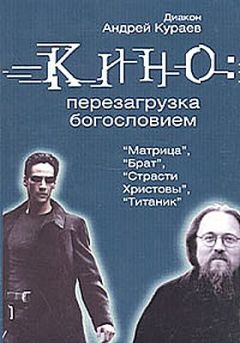

Андрей Кураев - Кино: перезагрузка богословием

Помощь проекту

Кино: перезагрузка богословием читать книгу онлайн

Каждый человек знает, что бытие полнее наших слов о нем. Культура создает слова о бытии, затем она эти слова затирает до штампов и ищет новые слова и образы, чтобы вернуть значение прежним, или, чтобы с помощью слов сказать по сути о том же. И все лишь для того, чтобы в конце концов уподобить человека святому, описанному Рильке: «святой стоял, обронив обломки слов, разбившихся о созерцанье».

Культура отражает бытие (внешнего или внутреннего мира человека) и тем самым удваивает его. Но это значит, что бытие само по себе внекультурно, а задачей очень многих культурных инициатив поэтому становится поиск выхода за рамки культуры, прорыв к самому «лону бытия». Самое важное вообще совершается вне мира культуры. Есть культурные символы, сопровождающие создание семьи. Но рождение ребенка слишком серьезно и поэтому превосходит рамки любой культуры. Смерть заставляет культуры думать, говорить и молчать о своем таинстве, но сама остается вне культуры. Культура предоставляет материю для церковных «обрядов», но Присутствие, которое «обряжается» церковными символами, являет несокровенность того Духа, который не от культуры исходит, и не в искусстве почивает.

Если человек забудет, что культура — не более, чем очки, и начнет слишком пристально всматриваться в сами линзы, забыв, на что они направлены, он впадет в состояние, названное у отца Георгия Флоровского «ересь эстетизма». Об этом же горькие слова Николая Бердяева: «человек потерял доступ к Бытию и с горя начал познавать познание».

Человек может потеряться в зеркальном лабиринте культурных образов. Он может написать эссе на тему «Евангельские образы в творчестве русских символистов» — и при этом забыть, что кроме «образов Христа» есть Сам Христос и к Нему можно обратиться прямо и «на Ты». Тогда человек причитается к сообществу тех, кого апостол Павел назвал «всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины» (2 Тим. 3,7). Апостол еще предупредил, что таких вечных студентов будет особенно много к концу времен…

Итак, любая религия (за исключением, быть может, религий Китая) довольно негативно относится к культуре. Культура, созданная человеком — вторичный мир и его создание — свидетельствует о конфликте с миром исходным, созданным Творцом. Культура творится человеком, а религия ставит человека перед лицом того, что находится по ту сторону культуры, за пределами человеческой реальности.

И все же — перед любой религией встает проблема вторичного оправдания культуры. Да, первичный импульс — отрицание рукотворной культуры. Но затем приходит понимание того, что не хлебом единым жив человек, даже если это хлеб небесный. Люди даже о мире сверхчеловеческом узнают от людей. Религия социальным путем входит в социальную жизнь. Религия самого небесного происхождения нуждается в земных механизмах своей передачи.

В христианстве проблема оправдания культуры носит еще и специфическую окраску — оправдание живописи перед лицом ветхозаветных запретов.

В христианской традиции достаточно часто и ясно говорилось о том, что в эсхатологической перспективе, «под знаком Вечности» культурное творчество недостаточно сотериологично. Достаточно вспомнить Розанова: сладость мира (в том числе культурного) прогоркла перед Иисусом Сладчайшим. Но эта же эсхатологическая перспектива научает и ценить мир культуры. Да — в огне Пришествия мир культуры сгорит. Да, когда мы узрим Истину лицом к лицу, зеркала культуры будут уже не нужны. Последнее время призовет к чему-то большему, чем «культурный прогресс». Но: если время обычно, если не настали еще те 1260 дней, определенные для бегства в пустыню (Откр. 12, 6) христианин имеет право учиться в университете и преподавать в нем, избирать в парламент и быть избранным, писать книги и читать их, покупать и продавать, есть, пить, жениться и выходить замуж, рожать детей и воспитывать их…

Когда явится Сын Человеческий — знамение Пришествия, начертанное на небесах, будет видно всем. Но пока этого не произошло — «исследуйте Писания». Св. Иоанн Златоуст начинает свое изъяснение Евангелия от Матфея с неожиданного заявления — «по настоящему, нам не следовало бы иметь и нужды в помощи Писания, а надлежало бы вести жизнь столь чистую, чтобы вместо книг служила нашим душам благодать Духа, и, чтобы, как те исписаны чернилами, так и наши сердца были исписаны духом. Но так как мы отвергли такую благодать, то воспользуемся уж хотя бы вторым путем».[40]

Сказанное Златоустом о Евангелии можно отнести и ко всем текстам, созданным в лоне христианства. Живя в Боге — можно жить без них. Но, живя вдали от Бога, — надо всматриваться в те отражения, что горний мир оставил на земле.

В Эдеме культуры не было, и в Небесном Иерусалиме ее не будет. Но мы не находимся ни там, ни там. А значит — мы должны уметь жить в культуре, пользоваться культурой и создавать культуру.

Утверждение о том, что культура есть следствие греха никак не означает, что культура есть грех. В библейском мировосприятии наше тело в том состоянии, как оно есть (тяжелое, болезненное, смертное) — это следствие грехопадения, что не мешает рассматривать тело как храм Духа, живущего в нем (1 Кор. 6, 19). То, что после грехопадения наша мысль идет кропотливым и тяжелым путем аналитического постижения вместо интуитивного созерцания логоса — есть следствие греха, но никто из Отцов Церкви не говорит, что логика и рассудок есть грех. Богословие и «духовная литература» рождаются вдали от Бога — но сами по себе они никак не нечто греховное.

Мир вторичных образов, мир культуры не только порожден грехопадением; он дан для того, чтобы утешать падшего человека, чтобы до некоторой степени исцелить его. Лекарство не нужно здоровому. Если человек закупает медикаменты и потребляет их — значит, он болен. Обилие лекарств дома — несомненный признак болезни хозяина. Но не лекарства — причина болезни, и не через сожжение их лежит путь к выздоровлению. Да, культура рождена болезнью человечества. Это очки, которые не нужны здоровым глазам. Но сорвать с близорукого очки и растоптать их под тем предлогом, что здоровый человек не нуждается в очках — было бы медвежьей услугой. Если человек идет на костылях — он очевидно не здоров. Но сломать их — немилосердно. Культура и есть те костыли, в которых нуждается наша душа, их можно отбросить только по выздоровлении.

Поэтому, пока мы не вполне вошли в Царство Отца — костыли нам нужны. Поэтому Церковь, возвещая цель человеческого странствия, бесконечно возвышающуюся над миром культурных достижений и ценностей, все же никогда не становилась луддистским движением. Через мегафоны культуры мы лучше слышим друг друга. Через ее трансформаторы мы яснее познаем мир; и репродукторы культуры же порой впервые доносят до человека весть о действительном Творце. Эта техника порой страшно «фонит». Но лишь очень немногие могут лучше слышать вообще без нее.

Когда я учился в Богословском Институте в Румынии, я был удивлен тем, что семинаристы зачитывались художественной литературой. Московского семинариста редко увидишь с романом в руке. Здесь чаще читают святоотеческие, богословские или философские книги (или уж если нашла охота «разговеться» — какую-нибудь книжку-однодневку). Но мои однокурсники по Московской духовной семинарии практически не читали художественную классику. Напротив, в Бухаресте я не видел семинаристов с философскими книгами; мне почти не встречались студенты, читающие Святых Отцов, и очень редко — с богословскими трудами. Но классическая художественная литература лежала под подушкой почти у каждого.

Постепенно я понял в чем дело. Святых Отцов не читали просто потому, что в те годы их творения в Румынии почти не издавались, а в докоммунистичский период на румынский язык успели перевести совсем немногое из патристического наследия. Философских книг не читали потому, что из стран православной традиции лишь в России возник феномен светской христианской философии; в румынской культуре людей, похожих на Соловьева или Трубецкого не было (позднее меня познакомили с работами румынского мыслителя Александра Нойки, но он был полузапрещен, и даже в Церкви был известен еще очень мало, да и его мыслительный уровень несопоставим даже с бердяевским).

И будущие пастыри изучали внутренний мир человека по художественным книгам. Не для развлечения они перелистывали «собрания сочинений», а для самопознания.

Несомненно, что классическая литература может способствовать возрастанию, по крайней мере, в одной христианской добродетели — добродетели сочувствия. Тютчев называл сочувствие благодатным даром. Но никакое действие благодати не может действовать в человеке без его собственного усилия. Школу сострадания юноша с собственной среднеблагополучной судьбой может первично пройти по книгам — Достоевского и Диккенса, Цветаевой и Кьеркегора. Сострадать книжному герою легче, чем живому человеку. Ведь в отличие от последнего он не ждет от меня никакой конкретной помощи; его боль можно понять, не пожертвовав ничем своим. Но именно потому, что это легче, можно предположить, что юноша, не научившийся откликаться на чужую боль, предельно обнаженную в книге (хорошей книге) или в фильме (хорошем фильме) может так и не научиться чувствовать боль живых людей — даже когда станет священником.