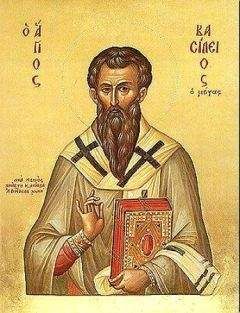

Св. Василий Великий - Свт. Василий Великий. Творения. Ч. 3

Помощь проекту

Свт. Василий Великий. Творения. Ч. 3 читать книгу онлайн

Желал бы, впрочем, спросить у него: что значит это самое слово: «примышление» (επινοια)? Нежели это имя совершенно ничего не означает, и есть один звук, понапрасну срывающийся с языка? Но подобное сему лучше было бы назвать не пришышлением, а бредом и пустословием. Если же согласится, что примышление означает нечто, но только совершенно ложное и несуществующее, как например в баснотворстве воображение каких–нибудь кентавров и химеры, то как же означаемая ложь исчезает вместе с гортанным звуком? Хотя слово совершенно разливается в воздухе, однако же ложные понятия остаются в мысли. Когда душа, наполнившись совершенно ложными и пустыми представлениями, в сонных ли то мечтаниях, или в суетных движениях ума, удержит их в памяти, и потом решится выразить посредством голоса; вместе с произнесением слова не уничтожаются и представления. Ибо весьма справедливо было бы говорить ложь, если бы самая природа лжи не истреблялась тем, что ложь выговорена. Но сего не бывает на деле.

Остается показать, как и о каких предметах пользуется примышлением общее обыкновение, и как употребление оного принято Божьим словом.

Видим, что, иногда при внезапном устремлении ума представляющееся простым и единичным, при подробнейшем исследовании, оказывается разнообразным, тогда о сем множественном, удоборазделяемом мыслию, по общему словоупотреблению говорится, что оно удоборазделимо одним «примышлением»; например: с первого взгляда кажется тело простым, но приходит на помощь разум и показывает, что оно многообразно, примышлением своим, разлагая его на входящие в состав: его цвет, очертание, упорство, величину и прочее. Опять и о предметах, вовсе не имеющих самостоятельности, но воображаемых по какому–то живописанию ума и одному представлению мысленному, какие строят по примышлению баснотворцы и живописцы на удивление людям, по общему обыкновению говорится, что и они умопредставляемы.

Евномий же, не упомянув ни о чем этом, по невежеству ли, или по злонамеренности, предложил нам свое умствование об одном примышлении предметов неосуществленных. Да и то протолковал, не как бывает в природе. Ибо говорит, что примышление ничего не означает, даже и ложного, но есть имя без всякого значения и имеющее самостоятельность в одном произношении голосом. Между тем это имя: «примышление», прилагать к одним пустым и неимеющим самостоятельности представлениям вовсе несправедливо, потому что примышлением также называется подробнейшее и точнейшее обдумывание представленного, которое следует за первым чувственным представлением; почему в общем употреблении называется оно размышлением (επιλογισμος), хотя не собственно. Например: у всякого есть простое представление о хлебном зерне, по которому узнаем видимое нами. Но при тщательном исследовании сего зерна входит в рассмотрение многое, и даются зерну различные наименования, обозначающие представляемое. Ибо одно и то же зерно называем то плодом, то семенем, то еще пищею; — плодом, как цель предшествовавшего земледелия, семенем, как начало будущего, пищею, как нечто пригодное к приращению тела у вкушающего. Каждое из этих сказуемых и по примышлению умопредставляется, и не исчезает вместе с гортанным звуком, но представления эти укореняются в душе помыслившего. Одним словом, обо всем, что познается чувством и в подлежащем кажется чем–то простым, но по умозрению принимает различные понятия, говорится, что оно умопредставляемо по примышлению.

И в Божием слове находим, что подобным образом употребляется «примышление». Обойду молчанием прочее, хотя и многое мог бы сказать; упомяну же только об одном, что всего ближе идет к делу. Господь наш Иисус Христос, в тех местах, где говорит о Себе, открывая людям человеколюбие Божества и благодать домостроительства, обозначил это различными свойствами, в Нем Самом умопредставляемыми, называя Себя «дверью» (Ин. 10, 9), «путем» (14, 6), «хлебом» (6, 51), «лозою виноградною» (15, 10), «пастырем» (10, 11), «светом» (8, 12); не потому что Он многоименен, — ибо не все имена имеют между собою одно и то же значение, и иное значение света, иное — лозы виноградной, иное — пути, иное — пастыря; но потому что, в подлежащем будучи единым, одною простою и несложною сущностью, именует Себя в одном месте так, в другом иначе, применяя к Себе по примышлениям названия между собою различные. Ибо, по различию действований и по различному отношению к облагодетельствованным, прилагает Себе и разные имена. Он называет Себя светом мира, означая этим именем неприступность славы в Божестве, и показывая, что Он светлостию ведения озаряет имеющих очищенное душевное око; называет Себя лозою виноградною, потому что укоренившихся в Нем верою питает плодоношениями добрых дел; называет Себя хлебом, потому что Он есть пища разумного существа, самая свойственная к поддержанию состава души и к сохранению ее свойства, всегда восполняющая собою оскудевающее и не попускающая душе впадать в немощь, происходящую от неразумия. Таким образом, кто рассмотрит каждое из этих имен, тот найдет различные примышления, тогда как во всех, по сущности, одно подлежащее. Кто же изострил до такой степени язык свой на хулы, что осмелится сказать, будто бы сии примышления рассеиваются вместе с произносимыми словами?

Что ж несообразного, если и о Боге всяческих возмется что также по примышлению, и во–первых, то самое, около чего обращается все наше слово? Ибо нигде не найдем, чтобы иначе употреблялось слово: «нерожденное». Говорим, что Бог всяческих нетленен и нерожден, называя Его этими именами по различным применениям. Ибо, когда обращаем взор на прошедшие века, и находим, что жизнь Божия простирается далее всякого начала, тогда называем Бога нерожденным; а когда простираемся умом в грядущие века, тогда никаким пределом необъемлемого, беспредельного, бесконечного, называем нетленным. Поэтому, как нескончаемость жизни называется нетлением, так безначальность оной — нерожденностью, если то и другое умопредставляем примышлением. Какое же понятие прекословит тому, чтобы и оба эти наименования были примышлены, и исповедуемо было то, что действительно принадлежит Богу? Но Евномий, как совершенно противоборствующие и непримиримые, разделяет между собою два эти действия, а именно: наименовать Бога чем–нибудь по примышлению, и исповедовать Его тем, что Он действительно есть.

Не обойдем же молчанием и того, какая личина благоговения, на погибель слышащих, примышлена им в этих словах:

Евн. Не по примышлению человеческому чествовать Бога именованием нерожденного, но воздавать Ему из всех необходимейший долг в исповедания Его тем, что Он действительно.

Вас. Какое слово, но достоинству, может выразить ухищрения этой изворотливости! Старается устрашить людей простодушных, что они не воздадут Богу должного, если не будут Его исповедывать нерожденною сущностию, и исполнением долга называет собственное свое нечестие, опасаясь подать мысль, что говорит нечто от себя, но внушая, что воздает необходимо — должное Богу. И всем прочим доказывает, что, нерожденность внося в сущность, не подпадут ответственности и будут прощены; а если будут понимать иначе, благочестным образом, то навлекут на себя неумолимый гнев, как вознерадевшие воздать самый давний и необходимый из всех долгов.

Поэтому охотно спросил бы я его: в рассуждении ли всего сказанного о Боге одинаково хранит он такую благопризнательность, или в рассуждении одного только этого изречения? Ибо, если вовсе ничего не умопредставляет по примышлению, чтобы не показаться чествующим Бога человеческими наименованиями; то подобным образом все сказанное о Боге будет признавать сущностию. Поэтому, как же не смешно сказать, что творчество есть сущность; или промыслительность, или также предведение опять сущность; и вообще всякое действование назвать сущностью? И если эти наименования ведут к одному значению; то по всей необходимости они равносильны между собою, как видим это во многоименных, когда, например, одного и того же называем и Симоном, и Петром, и Кифою. Следовательно, кто услышал о неизменяемости Божией, тот будет приведен и к понятию нерожденности и кто услышал о неразделенности, тот дойдет до понятия творчества. И что может быть нелепее такой слитности, когда отнявший у каждого имени собственное его значение, даст законы вопреки общему употреблению и учению Духа? Когда слышим о Боге, что «все соделал Ты премудро» (Пс. 103, 24); познаем Его творческое художество. Когда слышим, что отверзает руку Свою, и «насыщаешь все живущее по благоволению» (Пс. 144, 16); познаем на всех простирающийся Промысл. Когда же слышим, что «мрак сделал покровом Своим» (Пс. 17, 12); уразумеваем невидимость Его естества. И опять, слыша сказанное от лица Божия: «Я — Господь, Я не изменяюсь» (Мал. 3, 5), познаем всегдашнее тождество и непревратность Божьей сущности. Итак, — не явное ли безумие утверждать, что нет у каждого имени собственного своего значения, но что все имена, вопреки их силе, равнозначительны между собою?