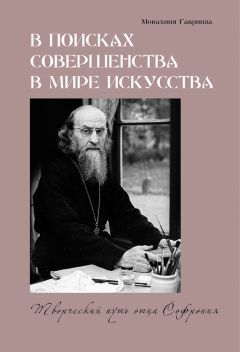

Архимандрит Софроний (Сахаров) Сахаров - Православие - свидетельство истины (из писем к Д. Бальфуру)

Помощь проекту

Православие - свидетельство истины (из писем к Д. Бальфуру) читать книгу онлайн

Моя мысль проста, но, быть может, нелегко ее передать, потому что я не знаю, о чем нужно сказать, чтобы не обременить тебя излишними словами. Ты не удостоил меня в полноте твоего доверия. Я больше доверяю тебе себя. Ты полагаешь, что я не пережил того опыта, который дан тебе в настоящее время, и потому не смогу тебя понять, а буду так просто, по конфессиональному фанатизму оскорблять то святое, что ты испытал. Но как ты "готов слушать со вниманием мое мнение", так и я вполне готов с любовью выслушать все, что бы ты ни сказал. Если я, Бог свидетель, всегда бескорыстно готов тебе отдать все, что имею по любви во Христе, то и ты, если нашел что-либо большее и лучшее того, чем обладаю я, потрудись то передать и мне.

Трех вещей я не понимаю:

1. адогматической веры,

2. бесцерковного христианства,

3. безаскетического христианства.

И сии три — Церковь, догмат и аскетика (то есть христианский подвиг) — для меня единая жизнь. Мне кажется неправильным претендовать на то, чтобы в Церкви все было "по-нашему". Когда ты говоришь о тесноте конфессиональных рамок, я понимаю тебя. И я тысячи раз переживал и переживаю стеснения, но их терплю, потому что от Церкви я имею и положительные дары. Аскетика (то есть духовный подвиг и упражнения) неотъемлема не только от всех известных истории религий, но и вообще от всякой человеческой культуры. В основе всякой аскетики по необходимости лежит та или иная идеология (догмат). Всякая религия — язычество, иудейство, магометанство, пантеизм, христианство — имеет свою аскетическую культуру, отличную от других, и это различие обусловлено различием догматических представлений. Я думаю: ценою личного подвига и внимательного изучения нужно приобрести знание теоретической основы аскетизма, чтобы иметь возможность свободно и разумно пользоваться различными существующими аскетическими средствами, чтобы существующие формы аскетических упражнений слить в единое целое.

В идеале — нужно как-то знать всю совокупность аскетических видов, форм, методов, средств, чтобы приобрести некоторую внутреннюю свободу, чтобы не впадать в чуждые христианству сферы. Из таких "чуждых" сфер в настоящее время, полагаю, наиболее опасной для христиан является пантеистический мистицизм. В идеале нужно как-то знать всю последовательность духовного возрастания, восхождения от низшего и меньшего к высшему и большему, чтобы обеспечить непреткновенное преуспевание. Нужно знать "иерархию" духовных ценностей, чтобы не поставить низшее над высшим и тем неисправимо положить конец восхождению. Пример превращения "иерархии" духовных ценностей — Огюст Конт, который думал, что он открыл закон исторического развития ума. По нему человеческий ум проходит три последовательных стадии развития мировосприятия: теологическую, метафизическую и позитивную. В духовной жизни очень часто приходится встречаться с явлением "превращения иерархии". В таких случаях я вспоминаю уроки гимнастики в детские годы, когда, повиснув на трапеции вниз головой, видишь "внизу" (под ногами) — потолок, а вверху над головой — пол с различными предметами…

О необходимости аскетического подвига

[Ты пишешь: ]: "Мой образ жизни совсем не аскетический… главный интерес — уйти внутрь". Здесь ты несколько отступил от обычной терминологии. Я тебя понял так: ты решил отказаться от отрицательной формы аскетизма и хочешь остановиться только на положительной (этого в свое время искал и отец Лазарь — Эдгар Мур). Идеологически это представляется нам как нечто более совершенное, но опыт показал, что положительное действие — возрастание в добре, положительная форма — любовь, — в пределах этой жизни по необходимости встречается с отрицательной формой аскетического действия, то есть с борьбою с действующим в нас "законом греха".

"Весь мир лежит во зле" (1 Ин. 5:19). Зло, этот "закон греха", приобрело силу действующего закона невозрожденной жизни нашей психофизической природы. Процесс возрождения, преображения нашей жизни есть соединение двух аскетических активностей — активности Бога и активности самого человека. Вторая, как подвиг человека, принимает иногда отрицательную форму (пост, воздержание, целомудрие, бдение, нестяжание, послушание — отсечение своей воли, нелюбоначалие и прочее), иногда же положительную форму. Чем большего напряжения достигает сия последняя, выражающаяся в постоянном устремлении духа к Богу, в молитве, сострадании, любви, тем менее заметной становится отрицательная форма, частично отпадая, но не переставая, однако, существовать. В начале процесса духовного роста, в начале процесса аскетического обучения по необходимости преобладает отрицательная форма, потому что положительное аскетическое действие есть искомое, цель. Начать с нее своею волею мы не можем. Она есть дар. И когда этого дара удостаиваются некоторые прежде подвига отрицательной формы, то, как показал опыт многих веков, все же через некоторое время дар этот отымется, и тогда в поисках "потерянного рая" христианин предается и отрицательному аскетизму в большей мере, чем не получившие дара.

О росте духовного сознания

[Ты пишешь: ] "Не знаю, причинит ли тебе лишь скорбь и недоумение перемена в моих убеждениях".

Для меня несомненно, что ты переживаешь подлинное оживление твоей духовной жизни, и этому я глубоко радуюсь. Однако весь ряд высказанных тобою в письме мыслей меня наводит на предположение, что происходящее в твоей душе есть лишь начало подлинно религиозной жизни. И именно начало, какой бы силы ни достигали твои настоящие переживания. И если человек с этого начинает, то это должно приветствовать. Но если он на этом остановится (как на чем-то совершенном), то это уже будет "прелестию". Шлейермахер сделал именно эту ошибку. Он попытался "догматизировать" именно эту начальную форму религии, неясное, неконкретное "томление духа", искание Бога, устремление к Богу, жажду подлинного бытия, без положительного осознания, в чем оно. Предел этой формы — потрясающее чувство прикосновения к Великому Вечному Бытию. Все этого рода религиозные переживания человеческого "Я", имеющие характер весьма напряженной жизни самой глубины человеческого духа, — известны и вне христианства, в опыте пантеистическом (буддизм, Плотин, теософия и другое). Но ими далеко не исчерпываются переживания христианина.

И потому мне очевидно, что Шлейермахер висел на трапеции вниз головой. Этот несомненно даровитый, но и характерный протестант, отвергший догматическую веру Церкви и "догматизировавший" свой сентиментальный мистицизм — именно в силу последнего впал в чуждую христианству сферу, в то, о чем я уже писал тебе, а именно: чисто пантеистическое мироощущение Спинозы он признал классической формой религиозной жизни. Шлейермахер по существу, по характеру своей мистики несравненно ближе к пантеизму, чем к христианству. Он даже веру в Личного Бога, веру в личное бессмертие не считал необходимым.

Позволю себе повториться. Этот тип мистических переживаний прикосновения к Непостижимой Великой Сущей Реальности, пред которой реальность этого мира уничтожается, — для христианина есть лишь начало подлинной духовной жизни. Это начальное переживание (знакомое и пантеистам) Шлейермахер (подобно теософам и вообще всякого рода пантеистам) счел конечным искомым и потому отверг не познанную им, как должно, ту последнюю конкретность, в Которой и с Которой Церковь предала нам откровение о Божественном вечном бытии.

О православной культуре

[Ты пишешь]: "Я остался православным в культурном смысле слова", а вместе с тем "я перестал верить многим православным догматам", и еще: "мой образ жизни совсем не аскетический".

В чем же тогда православная культура?

Мне кажется, что если отвергнуть православный Символ веры и веками жизни во Христе приобретенный аскетический опыт, то от православной культуры останется только греческий минор и русская тетрафония.

От твоих слов создается впечатление, что ты тесным рамкам Церкви предпочел протестантскую свободу.

О естественном разуме и вере

Ты пишешь: "Внутренней борьбой я приобрел какую-то духовную свободу". В этой борьбе одержал победу естественный разум. Опыт истории показал, что естественный разум, предоставленный самому себе, роковым образом приходит к пантеистическому мироощущению и мистике. Если же это происходит в душе христианина, не желающего все же отказаться от Христа подобно Льву Толстому, то он приходит к протестантскому рационализму или спиритуализму, мистически приближающемуся к пантеизму. Я как-то внутренно убедился, что отказ от Церкви приведет к отказу от проповеди апостолов. "О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами… что осязали руки наши, о Слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь…" (1 Ин. 1:1–2).