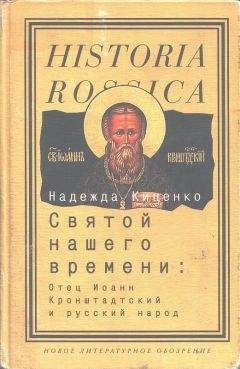

Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ

Помощь проекту

Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ читать книгу онлайн

Столь суровое отношение к чистоте поступков и помыслов было почти неслыханным для священнослужителя. В сущности, о. Иоанн, будучи женатым священником, живущим в миру, стремился соответствовать тем же аскетическим идеалам, которым следовали монашествующие. Аскетическое подчинение Господу являлось ключевым для религиозности батюшки. В его мировоззрении все пронизано верой; любую сторону своей жизни он выставлял на суд Божий. Пастырь анализировал повседневные фразы и находил их ущербными, если они казались ему недостаточно праведными:

«Говорят друг другу: желаю тебе покойной ночи, приятного сна, а не говорят: усердной молитвы на добрый сон, что было бы гораздо правильнее (молитва, как условие приятного сна)… обычные благожелания наши должны носить в себе христианский отпечаток, а не мирской только, или плотской. Везде духовное должно быть впереди плотского, чувственного»{78}.

О. Иоанн использовал многозначное слово «изнеженность» для обличения слишком сильной привязанности к основным мирским благам, стремясь к полному отстранению от них: «Как знать, если я изнежен: если я отношусь плохо к запахам, вместо того, чтоб быть равнодушен (подумай о св. отце, который держал смердящий сосуд в своей келии, если я стону и стону, когда болен, если невыносимы комариные укусы или некрасивое лицо)»{79}. Таким образом, о. Иоанн, как и аскеты, старался подчинить все стороны своей жизни Богу и пытался сдерживать любые желания и помыслы, которые могли бы помешать ему на этой стезе. Например, в 1868 г. он писал: «Систему принуждения над собою чаще употреблять»{80}. Иногда, призывая себя «искоренить» страсти и желания, он прибегал к характерным образам аскетов: «Жизнь моя должна быть ежедневно всесожжена Богу жертвою самоотвержения… то есть я должен благодатию Духа Святаго попалить все восстающие во мне страсти»{81}.

Чтобы окончательно искоренить страсти, о. Иоанн обращался к духовной практике аскетов, заимствованной из самых разнообразных источников. Некоторые святые концентрировали свое сознание на образах. Используя их духовный опыт, пастырь приказывал себе смотреть на распятие и, глядя на Христа, ударять себя в грудь, говоря: «Это за меня страждет Бесстрастный и умирает Бессмертный; я бы должен страдать и погибать вечно по правде Божией»{82}. Он следовал и еще одной православной аскетической практике, когда благодарил Господа за «дар слез покаяния». Подобное отношение к слезам как к дару Божьему имеет довольно глубокие корни в восточнохристианской традиции{83}. В некоторых отношениях его стремление подавить личностное начало превосходило по изобретательности известные аскетические практики. Он писал: «Тебе нравится гулять на свежем воздухе и дышать его с наслаждением; этого мало, только телу полезно: во время прогулки надо помышлять о Боге, житиях святых, Евангелии»{84}.

Ключевая идея аскетизма о. Иоанна заключалась в совершенной убежденности в том, что физическая сторона жизни оказывает определяющее воздействие на духовную. Многие из конкретных способов собственного телесного воздержания он заимствовал у монашествующих. «Под очень теплым одеялом не спать, чтобы не расслабить излишним теплом тела и вместе души, — писал он в 1867 г., — потому что душа тесно связана с телом, и слабость, нега в теле отзывается слабостью, негой в душе». Выход из этой ситуации заключался в том, чтобы использовать одеяла «умеренно теплые, полупрохладные, ни в коем случае пуховые»{85}. Батюшке на протяжении первых двадцати лет его пастырского служения приходилось, как и большинству мужчин, и особенно женщин, ведущих аскетический образ жизни, обуздывать плотские желания, связанные не с чувственными помыслами, а именно с едой{86}. В самом деле, складывается впечатление, что в тот период все его телесные вожделения имели исключительно гастрономическую природу. Его восхищало самоограничение странника Никиты, который употреблял только постную пищу. В первые десятилетия своего священства батюшка ощущал, что пища — наиболее труднопреодолимое препятствие на пути к самоочищению. Он с самого начала понимал и трактовал пост в традиционно православном смысле: «Как велика сила поста и молитвы! Не мудрено, во время поста душа становится господствовать над похотьми тела, вообще подчиняет его себе… чем победил диавола сам Господь? Постом и молитвою»{87}.

Тем не менее о. Иоанн ощущал власть еды над собой и четко осознавал прямую взаимосвязь между употребленной пищей и собственными греховными деяниями, причем гораздо более сильно, нежели это подразумевалось самой аскетической традицией. Как человек, выросший в бедности, он подвергался особенным искушениям, когда слышал о гастрономических изысках из литературных произведений или меню со званых обедов{88}. В дневнике пастыря приведено множество фактов его борения с подобным искушением; более того, досконально прописаны самые мельчайшие подробности его питания: о. Иоанн столь сильно ощущал влияние на него еды, что устанавливал прямую взаимосвязь между тем, что он употребил в пищу, и тем, как себя вел. Так, например, он обличал себя за равнодушие к случившемуся в Кронштадте 18 октября 1867 г. пожару. Равнодушие заключалось в том, что батюшка позволил себе в этот день съесть рыбу, и не только черный, но и белый хлеб, а также выпить чай{89}. По другому поводу он писал: «По причине пресыщения накануне (каша гречневая с миндальным молоком) я подвергся сильному искушению во время служения утрени в Успенской церкви»{90}. Его понимание «искушения» включало в себя целый спектр болезненных духовных состояний, от вялости до раздражительности; причем неподобающая еда и питье воздействовали на него просто разрушительно. Случайными виновниками его плохого духовного состояния могли стать маринованные миноги, зеленый сыр («он к тому же вызывает еще и зубную боль»), пироги (особенно с рыбой, рисом и подсолнечным маслом), сладкий кисель («он хуже молока разжигает страсть»), пиво в постные дни («это пьянство»), рыба («она приводит к плотскому искушению; ее следует употреблять с осторожностью»), омлет с мясной подливкой и густым винным соусом («вина» этого блюда заключалась в том, что, по словам батюшки, превращала его в «пса») и вообще любая другая вкусная пища{91}.

Такая связь между едой и питьем и отсутствием духовной бдительности побудила о. Иоанна разработать подробные и продуманные до мелочей правила «потребления» пищи, правила, напоминавшие соответствующие установления отцов-пустынников. Исключались недопустимые, по его мнению, сочетания пищи («никакого хрена с уксусом!»). Жестко регламентировалось количество съеденного и выпитого: «Можно выпить три маленьких чашки кофе со сливками часа через три после обеда; четыре [чашки] — это уже чрезмерно и, следовательно, греховно. Пить чай и кофе вместе — вообще недопустимо». Разные блюда четко ранжировались по своему воздействию на душевное состояние: «Гречневая каша хороша, сливки плохи». Наконец, почти отчаявшись, он отбросил многочисленные изобретенные им самим гастрономические руководства и постарался свести их к одному краткому правилу, написанному заглавными буквами: «НИКОГДА НЕ УЖИНАТЬ!»{92}.

Осуждение о. Иоанном гурманства связано с его изначально жестким отрицательным отношением к чувствам, в которых не было подлинной религиозности. Употребление пищи было той сферой, где он наиболее остро чувствовал склонность увлечься преходящим, вместо того чтобы обратиться к Богу. Священнический сан лишь усилил его борение с пищевыми искушениями. Особенно интересно наблюдать процесс самоопределения о. Иоанна как священника, а не просто как духовного аскета, впервые зафиксированный в его дневниках в связи с физическим воздержанием:

«Священнику не шло бы употреблять молоко, масло особенно (хотя по нашей слабости это не запрещено). Что идет мирянину, то не идет священнику. Особенно не идет ему пить водку, разве самую малость, и курить или нюхать табак. Все это лелеет нашу плоть, которую должно распинать с ее похотями, и запутывает ее в приобщении к Богу, в соединении с Ним. Да, с крайним разбором должны принимать пищу и питие усты, освящаемые так частоупотреблением пребожественных Таин и служащие для них дверями. С каким тщанием и благоговением должен быть охраняем вход Царя Славы!»{93}.

Прослеживаемая здесь взаимосвязь между пищей и безгрешностью особенно существенна. Еда и питье служили причиной многих искушений пастыря, из коих самым серьезным была их способность пробудить в нем иные физические проявления и желания. К примеру, он писал в 1866 г.: «Я был в гостях и выпил три стакана сладкого чаю, рюмку водки, две рюмки вина — хересу и малаги; ел дичь; хлеб с маслом; дома стакан молока выпил. От того ночью — осквернение»{94}. Он чувствовал почти антропоморфную связь между едоком и съеденным и описывал ее в красках: «Лучше не есть мяса, которое превращает тебя в животное»{95}.