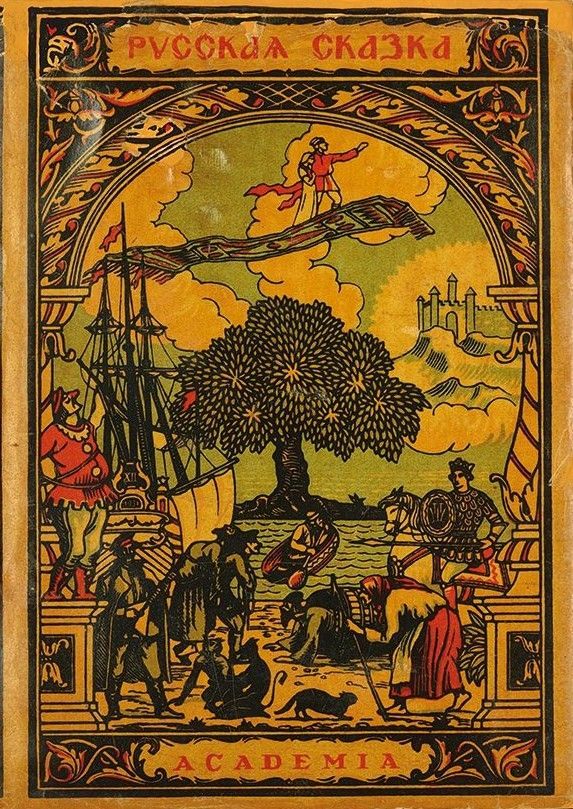

Русская сказка. Избранные мастера - Коллектив авторов

Помощь проекту

Русская сказка. Избранные мастера читать книгу онлайн

Но эти изменения в форме и содержании сказок отнюдь не являются результатом случайной воли или настроения. Все эти «случайности» являются только кажущимися, и за ними раскрывается та же закономерность и необходимость, которая действует в целостном мире искусства. «Социологические законы действуют в литературе и искусстве через посредство целостной психологии конкретных творцов, которые также насквозь социологизированы». Эта формула определяет и законы развития сказки. Мир ее изменений обусловлен социальной практикой, в которой творят индивидуальные художники-сказочники.

Изменения, под влиянием которых сказка беспрерывно принимает все новые и новые очертания, можно разделить на две основные категории. С одной стороны они являются чисто механическими, случайными, с другой — имеют органический и закономерный характер.

К первым принадлежат всевозможные случаи изменений, являющихся результатом простой забывчивости, плохого знания текста и т. п. Отсюда — путаность изложения, пропуски отдельных эпизодов, смешение имен, искажение отдельных событий, плохая мотивировка. При анализе это достаточно легко обнаруживается, так как сразу же выясняется отсутствие художественной цельности.

Изменения же, которые мы называем органическими, следует рассматривать, не как случайный момент, но как факт определенной художественной деятельности. Певец-северянин, описывая в былине скачку богатырского коня по южной степи, прибавляет:

«Мхи-болота между ног пускал».

Этим явно искажается исконная картина пейзажа и создается противоречивый образ природы. И тем не менее не следует это рассматривать, как простое искажение текста. Здесь налицо стремление певца осмыслить непонятную и чуждую ему и его слушателям картину. Пейзаж без мхов и болот не понятен ему. Данный ему образ природы явился для него как бы пустой формой, которую он и стремится заполнить конкретным содержанием. Таким путем, образ вводится в систему понятий певца и его среды.

Такой же процесс наблюдается и тогда, когда образ фантастического царства принимает черты какой-нибудь сибирской или печорской деревни, или когда богатырь-царевич наделяется чертами местного охотника. В сказках мы беспрерывно наблюдаем перенос действия в обстановку, близкую сказителю и его аудитории. Действие сказки разыгрывается то на Волге, то у северного моря, то «в Урале», то в сибирской тайге.

Этот перенос действия из одной местности в другую не ограничивается только простой географической локализацией. Это локальное приурочение гораздо шире. Оно захватывает и включает в себя и всю местную, социально-бытовую обстановку. Вместе с морем входят в сказку и морские промыслы и рыбная промышленность, герои же являются охотниками-рыболовами. Сибирь вносит не только имена новых рек (Ангара, Енисей, Обь), но и сибирскую тайгу, сибирский тракт, сибирских охотников, приискателей, лоцманов на сплавах, рабочих-поселенцев и проч. Таким образом, локальное приурочение является частью более общего процесса — приурочения социального. Так создаются типы сказок объединенных локально (печорские, южно-русские, сибирские) с возможными подразделениями внутри (енисейские, ленские, тункинские, алтайские) — и этот местный тип обладает своей целостной системой образов, выросших на основе местной социально-экономической обстановки и ею обусловленных. Создаются в некотором роде местные школы. В этих местных школах — свой местный репертуар: свои излюбленные типы и сюжеты, — излюбленные группы сказок. Суждения и окончательные выводы в этой области, однако, еще преждевременны за отсутствием полно подобранных материалов.

Это переформирование сказки идет и по другой линии — по линии социальных категорий: по линии сословной или профессиональной. На сказку накладывают свой отпечаток и те группы, через которые она так или иначе проходит. Одной из самых мощных групп была солдатская среда. Казармы были одним из главнейших приютов бытования сказки. Отсюда — огромная группа сказок, которые мы называем солдатскими. «Солдатская казарма, солдатская походная и военная жизнь были той обстановкой, где творилась и воскресалась своя солдатская сказка».[11] Она характеризуется также особым репертуаром, особым кругом тем, особым подбором эпизодов и своей особой поэтикой. Лучшим представителем солдатской сказки является ленский сказитель, Ф. И. Аксаментов, затем вятский — Верхорубов, — но, кроме того, солдатские сказки встречаются в репертуаре многих сказочников, лично не связанных с солдатской средой (напр., у Ломтева). Солдатская сказка сама по себе не связана с определенной местностью, но, занесенная в Сибирь или на Север, она является уже в преломлении местной географической и социальной среды.

Другой тип социально-групповой сказки — Бурлацкий, т. е. распространяемая и переделывавшаяся в бурлацкой среде. Она тесно связана с Волгой или Уралом, где бурлачество являлось в апофеозе воли и свободного, пышного разгула. В дальнейшем бурлацкая сказка заносится в другие местности, заходит на север, сохраняя многие бурлацкие черты, но вклинивая этот материал в иную социальную и географическую среду.

Наконец, есть группы, которые своеобразно видоизменяют всю структуру сказки. Таковы сказки — бродяжьи, поселенческие. Поселенческий элемент обнаруживается, с одной стороны, во внесении в сказку отдельных специфических бытовых штрихов и деталей, напр., мотивы скитальчества, бродяжничества. С другой стороны — выражается в композиции. Сказка для бродяги-поселенца — не только простая забава, не только средство развлечения, но существенный момент добычи пропитания, в некоторой степени ремесло. Отсюда необходимость придать сказке максимум занятности, забористости, остроумия, — отсюда же обилие непристойных элементов, врывающихся — порой совершенно неожиданно — в сказку, отсюда — разнообразные и сложные сплетения сюжетов и обилие вводных эпизодов, часто разрастающихся до самостоятельного и самодовлеющего значения. Поселенческим влиянием отмечены, главным образом, сказки уральские и сибирские. Потому-то все наиболее длинные сказки записаны в этих местах.

Установление таких местных и социально-групповых сказок переводит вопрос уже в плоскость коллективного начала. Действительно, устное творчество есть прежде всего творчество коллективное; в личном раскрывается общее, и на фоне коллектива рельефно выступает индивидуальное начало. Понятие фольклора — понятие социологическое. В отличие от любого собственно литературного памятника продукты устного творчества — к какому бы виду они ни принадлежали — всегда неразрывно связаны с каким-нибудь коллективом и вне его не могут существовать. Среда же, коллектив, является и фактором, направляющим определенное развитие и течение сказки. Они определяют ее содержание и ее форму; поэтика сказки есть результат коллективнвой работы, основанной на взаимодействии сказочника и его аудитории; напр., поэтика солдатской сказки — поэтическая система, усвоенная данной средой. Индивидуальное и коллективное начало — две стороны единого процесса. Сказочник в своем творчестве не отрывается от коллектива, но творит вещи в пределах установленной схемы, выражая коллективную мысль и коллективную эстетику.

Таким образом, воздействие личного начала и безгранично и ограничено. Каролина Павлова как-то сравнила писателя, разрабатывающего какой-нибудь общеизвестный сюжет, с шахматистом, играющим наверняка. Результат игры уже известен и бесспорен, — все дело в том, как и на какой клетке будет дан мат. Так и для сказочника: конечные цели обозначены строго и точно,— дело в путях, которыми он подойдет