Русская сказка. Избранные мастера - Коллектив авторов

Помощь проекту

Русская сказка. Избранные мастера читать книгу онлайн

* * *

Так раскрывается подлинное значение и сущность сказочного сказительства. Сказочники — ни в коем случае не являются простыми передатчиками, но то беспрерывное изменение текста, которое сопровождает последовательную передачу сказок из уст в уста, от поколения в поколение, имеет, несомненно, ярко выраженный творческий характер. Сам Гильфердинг и особенно его непосредственные последователи и продолжатели сводили все к узко-биографическим факторам. С этой точки зрения все изменения в сказке определялись только личными свойствами и личным опытом сказителя, короче — личной его биографией. Задача изучения сводилась к тому, чтоб определить эти личные напластования, снять их и таким образом воссоздать «подлинную» структуру сказок.

Но, конечно, невозможно объяснить все изменения в сказке только фактами внешней биографии и тех или иных особенностей в характере сказителя. Едва ли всегда с должной отчетливостью можно установить, что относится на долю этого личного элемента и что следует отнести к общей поэтике сказки или местной традиции. Например, в сказках Винокуровой очень часто упоминается прислуга, в частности горничная является частым персонажем в ее текстах в играет иногда далеко не последнюю роль. Прислуга — обязательный атрибут каждого дома; у царя за дочерьми обязательно ухаживает горничная, горничная доносит царю о дурном поведении дочери («Купеческая дочь и дворник»); горничная же оказывает важную услугу хозяйке, за что очень дорого платится («Верная жена»), горничная первая слышит «милостыню ради орла-царевича», и, наконец, в одной сказке («Заклятый сад») горничная же является центральным персонажем в завязке и выполняет — функции, которые, обычно, в других местах, связаны с царскими или купеческими дочерями.

Из биографии Винокуровой известно, что она в молодости жила в городе (Иркутске) «в прислугах». Было бы очень просто все отмеченные факты объяснить исключительно личными моментами сказочницы. Но в целом ряде случаев мы находим упоминание роли прислуги, той же горничной, и в сказках, рассказываемых другими сказочниками, в том числе и мужчинами. Другими словами, ограничить собственно личные моменты и моменты чисто художественные крайне трудно. И если, напр., сцена глажения белья в «Орле-царевиче» (№ 17) внесена, несомненно, всецело из личных воспоминаний, то уже ни в коем случае нельзя этого сказать про образ горничной в сказке о верной жене; фактами личного порядка может быть объяснена разве только подчеркнутость этой роли в передаче нашей сказочницы да некоторые бытовые детали, внесенные ею в этот образ.

В рассказывании сказки играют роль и определенно осознанные эстетические моменты. То или иное распределение материала, усиление или ослабление той или иной черты, введение или опущение какого-либо эпизода, особый поворот диалога объясняются какими-либо соображениями сказителя эстетического порядка. Замечательный сказочник Асламов каждый раз перед моим приходом готовился к сеансу, повторяя про себя сказки, и потом тщательно заботился, чтобы «все было на месте и к месту». Енисейский сказочник Ф. И. Зыков утверждает, что самое главное и трудное в сказке «разговор» (т. е. диалог). «Тут одно как слово неладно — и ничего не получится. Тут надо все быстро делать». Винокурова, рассказавши мне сказку об орле-царевиче, по окончании ее добавила: «Славно я мышку-то подвела» (т. е. присказку о мыши и воробье, которой обычно начинается эта сказка). Очевидно она имела в виду сделанный ею удачный переход, который связал присказку с самым сюжетом: во время суда возникла ссора, орлу подстрелили крылья, он остался — его увидал купеческий сын, и отсюда уже начинается самая сказка. Иногда же, и очень часто, присказки являются оторванными от основного рассказа.

35

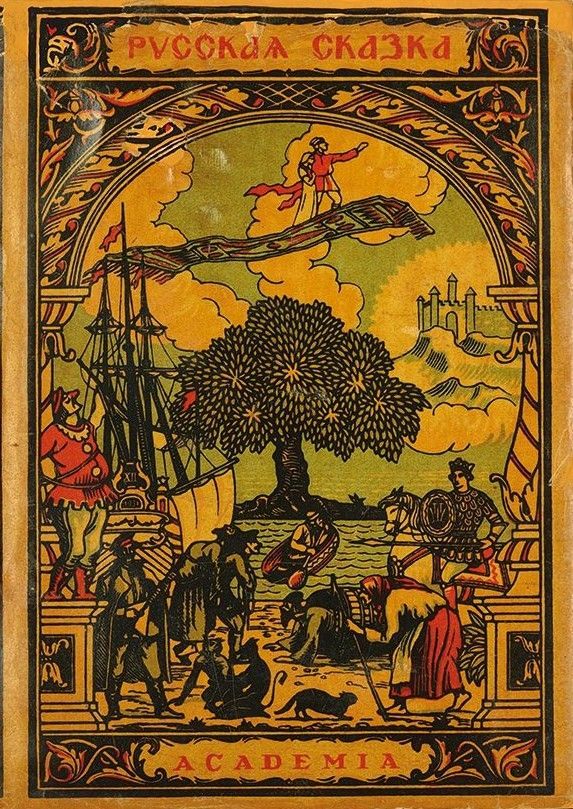

Плясун и скоморох (лубочная картинка).

В общем же можно смело утверждать, что перед подлинным сказителем-мастером лежат те же задачи, что и перед каждым художником: задача упорядочения материала, его выбор и распределение, развитие художественного замысла, короче — в его деятельности в полной мере проявляется то, что Л. Толстой называет «сознательной силой художника».

Дело, конечно, не во внешней биографии, но в художественной индивидуальности сказителя. Среди сказителей встречаются богато одаренные и поэтические натуры, с огромной творческой изобретательностью, и сказочники-передатчики, почти совершенно лишенные творческого воображения или очень скудно им одаренные; есть сказители со склонностью к фантастическим образам, любовно и внимательно задерживающиеся на описании волшебных и чудесных явлений и предметов, и есть сказители, для которых на первом плане — описание бытовых подробностей повседневной жизни. Наконец, есть сказители с исключительной любовью к шутке, к балагурству, которые превращают в легкомысленный анекдот самую серьезную фантастическую сказку.

К сожалению, у нас нет еще надлежащей классификации сказочников. Сейчас еще очень и очень трудно дать такую классификацию, так как мы не располагаем достаточным количеством материала. Мы почти не располагаем, за немногими исключениями, целостными репертуарами сказочников. Собиратели, по большей части в погоне за большим количеством имен и пунктов, не стремились изучить до конца встречавшихся им сказителей, — поэтому очень часто самые замечательные сказочники представлены всего несколькими (иногда три-пять) текстами (напр., Чупров, Семенов, Чима и др.). Это же привело и к тому, что все имеющиеся классификации строятся по разными признакам, т. е., в сущности, никакой классификации не дают, а только намечают отдельные группы сказителей, или отдельные проблемы в изучения сказительства и переформирования сказки.

В связи с последним вопросом, т. е. вопросом о переформировании, стоит и вопрос об исконном тексте. Как будто при такой постановке вопроса подразумевается существование какого-то определенного, исконного текста, претерпевшего в дальнейшем различные трансформации. В действительности, поскольку дело касается устной традиции, едва ли может итти речь о каком-нибудь твердом пратексте. Речь может итти только о более древних текстах по сравнению с более поздними и новейшими. Ибо, вероятно, с самого начала один и тот же сказочный сюжет существовал в нескольких редакциях.

Обычно считают древнейшей формой сказку фантастическую, волшебную. Фантастическую сказку, переданную с соблюдением всей системы сказочной обрядности, именуют классической, и сказителей, обладающих в своем репертуаре большим запасом волшебных сказок и рассказывающих их с соблюдением этой обрядности, называют классиками, иногда — эпиками.

Но, несомненно, что наряду с волшебно-файтастической (или также богатырской, т. е. сказкой о богатырях) существовали с очень же давнего времени и сказки-новеллы, существовали также сказки-сатиры, и