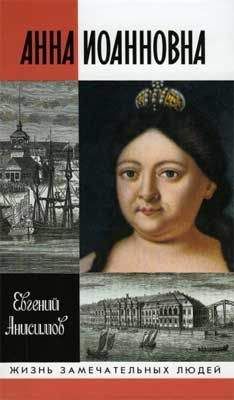

Евгений Анисимов - Анна Иоанновна

Помощь проекту

Анна Иоанновна читать книгу онлайн

Неожиданно вперед вышел князь Алексей Михайлович Черкасский и потребовал, «чтоб ему и прочей братии дано [было] время поразсуждать о том свободно». Верховники на это с легкостью согласились, — не желая доводить дело до публичной ссоры и позорного разоблачения, они полагали, что так, в разговорах, будет выпущен весь «пар недоумения». Но тут началось то, чего никто из верховников не ожидал. Хотя между первым собранием 19 января и вторым — 2 февраля — прошло всего-то две недели, политическая ситуация в столице преобразилась. Можно сказать без преувеличения, что генерал Леонтьев привез кондиции в другую страну.

Что же произошло в Москве за это время? Если говорить научно, но кратко — пробудилось и активизировалось дворянское общественное сознание. Как небольшая прорубь в глухом ледяном панцире реки позволяет насытить подледную воду столь необходимым ей кислородом, так две недели междуцарствия насытили воздух столицы свободой, надеждами, спорами, пробудили дремавшее у большинства людей незнакомое им гражданское чувство. Конечно, не следует думать, что ранее Россия ничего подобного не знала. Дворяне начали осознавать свои сословные интересы задолго до 1730 года. На протяжении всего XVII века они не раз выражали свои требования к власти в многочисленных коллективных челобитных. Подавая их царю, участвуя в Земских соборах, они добивались упрочения крепостного права, расширения своих свобод в распоряжении землей, требовали от государства защиты их интересов от злоупотреблений «сильных» — бояр, «столичных чинов», которые захватывали земли уездных дворян, сманивали их крепостных, бесчинствовали в походах и на воеводствах. XVII век знал и серьезные политические требования дворянства. Нельзя не вспомнить, что в 1606 году избранный Земским собором царь Василий Шуйский присягнул в том, что не будет подвергать подданных бессудным опалам и казням, обещал не отнимать у безвинных имущество и не принимать во внимание ложные доносы. В присяге Шуйского отразились интересы всех служилых людей, и прежде всего — дворян, страдавших от тирании Ивана Грозного, а потом Бориса Годунова.

Еще важнее был знаменитый приговор Первого Земского ополчения 30 июня 1611 года, в основу которого была положена именно коллективная челобитная служилых людей. Приговор установил, что законодательную власть в стране имеет «Совет всей земли», которому подчинялись бояре — руководители ведомств. Фактически приговор ограничивал монархию в России. Земские соборы 20—30-х годов XVII века во многом играли роль «Совета всей земли». Однако, как уже сказано выше, к середине XVII века страна пошла по пути усиления самодержавия и самовластия, апофеозом которого стало царствование Петра Великого.

Петровская эпоха была подлинной революцией и в судьбе русского дворянства, которое именно тогда и стало превращаться в то дворянство, которое нам известно из российской истории XVIII–XIX веков. Петровские реформы в социальной, податной, служилой и военной сферах привели к распаду традиционного служилого сословия и отделению «шляхетства» — дворянства от низших слоев служилых, ставших однодворцами. Одновременно уничтожение Боярской думы, введение новых принципов службы и титулатуры привели к тому, что высшие разряды служилых слились в единую, хотя и разнородную, да и не равноценную, массу петровского шляхетства. Оно было загнано в жесткие рамки регулярной службы в армии, государственном аппарате и при дворе, было обязано беспрекословно подчиняться воле самодержца-императора.

Как и другие группы русского общества, шляхетство не было в восторге от многих петровских начинаний. Особое недовольство вызывала ставшая непрерывной военная и государственная служба, которая не позволяла даже изредка бывать в своих деревнях. «Крестьянишки» постоянно оставались без присмотра, что, конечно, печалило рачительных помещиков. Сильным ударом для дворянства стал и знаменитый указ о майорате 1714 года, ограничивший свободу распоряжения недвижимостью и обязавший передавать имение только одному из сыновей.

Но не хлебом единым жив был русский дворянин 20-х годов XVIII века. Петровские реформы принесли в Россию не только западные достижения в технике, военном деле или кораблестроении, но и новые нравы, ценности и понятия. Поездки за границу на учебу и по делам, знакомство с иностранцами, с обычаями других государств, большая, чем прежде, открытость русского общества — все это приводило к тому, что русское шляхетство 1730 года разительно отличалось от служилых людей XVII века, шел процесс оформления нового корпоративного дворянского сознания, построенного на иных, нежели прежде, нормах и ценностях.

Конечно, во многом это сознание включало в себя представления отцов — «государевых холопов», и это сочеталось с вполне европейскими понятиями о дворянской чести и достоинстве. Давящая сила этатизма, традиций, страх перед государем, отсутствие юридических свобод и прав, в том числе и на землю — все это вплоть до екатерининских времен оказывалось сильнее довольно смутных для российского шляхтича послепетровской поры понятий о достоинстве дворянина и ценности личности. Поэтому дворянское сознание и в это время привычнее выражалось в традиционных формах коллективных челобитных. И те коллективные проекты о государственном устройстве, которые начали уже на следующий день после памятного собрания в Москве составлять шляхтичи в 1730 году, весьма походили на челобитные их предков XVII века.

Но и в этой сфере жизни произошли заметные перемены. Настойчиво внушаемые петровской пропагандой принципы «доброго», честного служения Отечеству, часто повторяемые слова и клятвы о долге «верного сына Отечества» не пропали даром, их не глушил старинный принцип «государевых холопов», отвечающих на все вопросы знаменитой фразой пушкинской драмы: «То ведают бояре, не нам чета!» Важно и то, что со смерти Петра прошло уже пять лет, и у людей было достаточно времени, чтобы оценить некоторые ближайшие последствия Петровских реформ. За эти годы были значительно смягчены прежние суровые условия жизни подданных в бешеном режиме реформ, напряжения и страха. Как никогда прежде стало ясно, что реформы — ненормальное состояние жизни, общество жаждет стабильности, покоя. Но его не было. После смерти Петра власть лихорадило. Смены правителей и временщиков, ничтожества на троне и у трона и все это — при сохранении безграничного самодержавия… Словом, вдумчивому человеку было о чем поразмышлять, поспорить, заглянуть для сравнения в историю других стран и народов. А сравнивать было с чем. И если пример Речи Посполитой, где властвовала шляхетская анархия, вряд ли прельщал дворянских мыслителей, то иначе оценивали они устройство Англии, Голландии и Швеции. Все это, вместе взятое, сделало междуцарствие 1730 года удивительным временем. Сотни людей — пусть хотя бы сотни! — могли открыто высказывать свое мнение о будущем устройстве страны, о судьбе монархии, могли спорить, возражать, как равные с равными, а не оправдываться на дыбе в Тайной канцелярии.