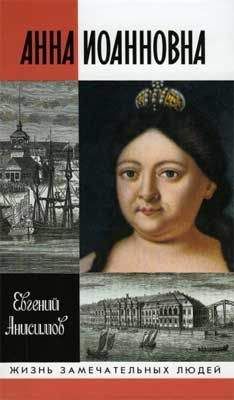

Евгений Анисимов - Анна Иоанновна

Помощь проекту

Анна Иоанновна читать книгу онлайн

Почти сразу же после провозглашения Анны императрицей дворяне стали сплачиваться в кружки, тайно по ночам собираться в домах у некоторых знатных особ. Первым острым общественным чувством в это время было всеобщее возмущение «затейкой» верховников. «Куда ни придешь, — вспоминал Феофан, — к какому собранию ни пристанешь, не ино что было слышать, только горестныя нарекания на осмеричных оных затейщиков (в Совете было восемь членов. — Е. А.) — все их жестоко порицали, все проклинали необычайное их дерзновение, ненасытное лакомство и властолюбие». Людей не меньше, а может быть, даже больше задело само жульничество, обман, к которому прибегли верховники. «Итако, — пишет с возмущением современник, — они, господа, именем народа обманули государыню в Курляндии, а именем государыни обманули народ в Москве… будто с государя содрать корону так легко, как с простого мужика мошеннику шапку схватить».

Никто не сомневался, что ограничение самодержавия делается не для блага государства или дворянства, а исключительно в интересах двух родов, захвативших власть и желавших продлить свое господство на долгий срок. Да, в сущности, верховники этого не скрывали — первое, что они сделали после отправки депутации в Митаву, так это ввели в Совет двух новых членов: фельдмаршалов М. М. Голицына и В. В. Долгорукого. Такие действия были всеми поняты однозначно. «Прибавка из их же фамилий, — писал анонимный автор записки о событиях 1730 года, — се уже не подозрение, но явный вид, что они за приватными своими интересы гонялися».

Назначение в состав Совета своих же родственников не было даже каким-то особым демонстративным жестом, вызовом общественному мнению (о существовании которого верховники тогда и не подозревали), но лишь признаком того, что верховники и в дальнейшем будут действовать исходя из своих клановых интересов. При этом верховники опирались на вполне традиционное представление о безмерном могуществе, авторитете и безнаказанности своей власти. А между тем члены Верховного тайного совета не обладали магической силой, которая исходила от царской верховной власти и запечатывала уста даже самому отважному подданному. Для дворян верховники были только «сильными», «боярами», к которым рядовое дворянство традиционно испытывало недоверие, памятуя, как при всех правителях они нагло пользовались своей властью, чтобы урвать для себя кусок пожирнее.

Важно, что это не было фронтальное противостояние рядового мелкопоместного дворянства и аристократии (в западноевропейском смысле этого слова) как особого, привилегированного слоя, элиты. Против верховников выступили и многие родовитые, знатные дворяне, также участвовавшие в ночных бдениях в доме знатного вельможи Черкасского и прочих недовольных сановитых. Так уж получилось, что верховники сами не были аристократами и не выражали взглядов аристократии. Такого сословия в России тогда вообще не существовало. Как правильно писал С. М. Соловьев, «новая Россия не наследовала от старой аристократии, она наследовала только несколько знатных фамилий или родов, которые жили особно, без сознания общих интересов и обыкновенно во вражде друг с другом; единства не было никакого, следовательно, не было никакой самостоятельной силы».

Да и откуда же могла взяться аристократия в России того времени? Вся история Московской Руси была сплошным «перебором людишек». Верховная власть последовательно и постоянно уничтожала все корни и корешки старой княжеско-боярской оппозиции, перемешивая родовитых, как в большом котле, с прочими столь же бесправными подданными, отучая их от мысли о каких-либо особых правах и привилегиях. Лишенное своих старинных корней, боярство XVII века так и не оформилось в аристократию европейского типа, оставаясь не «палатой пэров», а лишь высшей категорией служилых людей «по отечеству». Более того, когда Петр уничтожил старую систему служилых чинов, он сознательно отказался определить статус бояр, окольничих и прочих думных людей согласно нормам новой системы службы, которую определяла Табель о рангах 1722 года. Поэтому какое-то время «бояре» и «тайные советники» существовали одновременно, причем в дворянских списках бояре ставились ниже советников. Политика Петра, выраженная принципом «знатность по годности считать», была подчас нацелена на демонстративное унижение боярской верхушки, которая во время правления Софьи и Милославских недостаточно дружно выступила на стороне Петра и клана Нарышкиных. Царь Петр, сладострастно резавший в 1698 году боярам бороды и ставивший их под начало безродных гвардейских майоров, мстил за унижения и страхи детства и юности — ибо многие бояре были для него представителями ненавистной ему «старины». В своей «Гистории о царе Петре Алексеевиче» князь Б. И. Куракин пишет, что первые годы петровского царствования примечательны падением «первых фамилей, а особливо имя князей было смертельно возненавидено и уничтожено, как от Его императорского величества, так и от персон тех правительствующих, которыя кругом его были для того, что все оные господа, как Нарышкины, Стрешневы, Головкин, были домов самого низкого и убогого шляхетства и всегда ему внушали с молодых лет противу великих фамилей. К тому ж и сам Его величество склонным явился, дабы отнять у них повоир (силу. — Е. А.) весь и учинить бы себя наибольшим сувреном» (то есть господином).

Все это вместе взятое привело к тому, что сановники не выступили единым строем как осознающая себя и формулирующая свои сословные требования группа даже в самые благоприятные для этого моменты, как, например, сразу же после смерти Петра Великого. Князья Долгорукие, Голицыны, Трубецкие тогда были не партией аристократии, а лишь «партией» великого князя Петра Алексеевича, сына казненного царевича Алексея. При нем они надеялись оттеснить фаворитов и нахальных безродных выскочек вроде Меншикова или Ягужинского и занять их место у трона. Когда же Петр II вступил на престол, эта «партия» довольно быстро распалась: кланы Голицыных и Долгоруких постоянно враждовали между собой, ибо в основе их представлений о себе лежало не корпоративное сознание аристократии, а родовая спесь, та самая, которая ранее вела их к местничеству, а не к выражению идей «аристократства» и не к мысли оппонирования верховной власти. Да и бесчестье по-прежнему понималось ими не как оскорбление личности конкретного дворянина, а как понижение общественного статуса рода, фамилии.

На большее они не были способны. Поэтому, начиная расширенное заседание Совета ночью 19 января (а на нем решалась судьба престола и будущего России), верховники, как уже сказано выше, пригласили в зал только троих не являвшихся членами Совета — двух Долгоруких и одного Голицына, хлопнув дверью перед носом не менее знатных и высокопоставленных — фельдмаршала боярина князя И. Ю. Трубецкого (Рюриковича), князя А. М. Черкасского и других родовитых вельмож, бывших во дворце в ночь смерти царя. Да и на самом заседании, как уже известно читателю, верховники чуть не перессорились. И хотя компромиссное предложение Д. М. Голицына примирило кланы, ни у кого не было иллюзий насчет их единства. Как писал Феофан Прокопович, «между двумя сими фамилиями наследные зависти, и ненависти, и ссоры, и вражды из давних лет даже до того времени были, что всему русскому народу известно и несумнительно… Слухом же обносится, будто сие дружество и обеих сторон присягою утверждено».