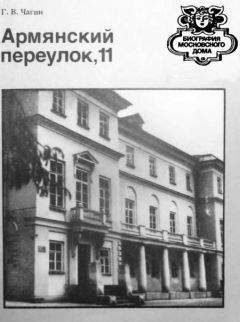

Геннадий Чагин - Армянский переулок,11

Помощь проекту

Армянский переулок,11 читать книгу онлайн

Интересен и такой факт. В самом начале 1830-х годов в Армянском переулке, во владении № 4, у купца Михаила Фролова снял квартиру для своей молодой семьи — для жены Терезы Андреевны и дочери Лидии магистр Московского университета Семен Егорович Ранч.

Стареющим родителям Тютчевым после длительной отлучки сыновей по службе большой особняк становился в тягость. Они уже присмотрели себе дом поменьше, в том же Армянском переулке под № 1, который н приобрели в ноябре 1831 года на имя Екатерины Львовны за 32 тысячи рублей и прожили в нем с большими перерывами до 1840 года.

Свой же дом, вскоре после прошедшей по Москве холеры, которую Тютчевы пережидали в Петербурге (где встречались с приезжавшим в отпуск сыном Федором), Екатерина Львовна продала 7 апреля 1831 года Московскому попечительству о бедных духовного звания за 81 тысячу рублей. Финансировал эта попечительство богатый московский меценат Дмитрий Петрович Горихвостов. И предшествовала этому, по преданию, следующая история.

Горихвостов находился в дружеских отношениях с московским митрополитом Филаретом. Как гласит молва, однажды на вопрос, заданный митрополиту: «Учитель благий, что сотворю, да живот вечный наследую?» — тот ответил: «Нищие и бескровные введи в дом твой, убрусом твоим отри слезы вдов беззащитных, к сердцу твоему прими воздыхания сирот безродных». Эти-то слова якобы и подвигли Горихвостова отдать громадный особняк, да не один, а вместе с капиталом своим на устройство и содержание вдовьего дома. С тех пор и стал он называться в простонародье «горихвостовским» заведением.

А потом и Филарет захотел как будто бы последовать доброму примеру и на свои средства для девочек-сирот, которые обитали с матерями в доме в Армянском переулке, устроил первое в Москве девичье духовное учебное заведение. Вскоре, отпочковавшись от «горихвостовского», оно получило название женского епархиального училища, в свою очередь в народе прозванного потом «филаретовским».

Уже в начале 1830-х годов здесь ежегодно проживало до 170—180 престарелых вдов и девиц духовного звания. Заведение вскоре стало лучшей в Москве богадельней. Проживающие в ней размещались в «высоких, светлых просторных залах старинного барственного дома, со всеми остатками древней роскоши: прекрасным паркетом, громадными трюмо, мраморными колоннами и подоконниками... В палатах размещались древние старушки, где по 4, где по 6, но не свыше как по 8 человек, смотря по размеру комнат. У каждой чистенькая постель и свой особый уголок со столиком или шкапчиком, сундуком и двумя-тремя стульями на случай гостей.

Харчи простые, но здоровые и сытные, щи с мясом, каша, жареный картофель... Хлеб собственного печенья, равно как и квас, положительно великолепные, а также огурцы собственного соленья...» При богадельне имелась и домовая церковь (в которую была преобразована парадная столовая), теплыми коридорами соединялась она со всеми этажами здания.

Богадельня оставалась в доме еще и в 1920-х годах, только называлась она уже Домом соцобеспечения имени Некрасова. Первой «реставрацией» дома в наше время можно считать разбор пристройки к особняку (так называемой покойницкой при домовой церкви), «надобность в которой,— как писал председатель правления жилищного товарищества Наумов,— давно миновала и не подо что не может быть использована...» Она и была разобрана в июле 1922 года.

Уже в наше время особняк в Армянском переулке был описан в литературе, но не как отчее гнездо великого русского поэта Ф. И., Тютчева, а как прообраз 2-го Дома собеса в знаменитом романе «Двенадцать стульев». Об этом красочно рассказано в воспоминаниях музыканта Михаила Штиха, побывавшего в доме с благотворительным концертом в начале 1920-х годов: «Вспомнил, как в комнату, где стояло потрепанное пианино, бесшумно сползлись старушки в серых, мышиного цвета платьях и как одна из них после каждого исполнения номера громче всех хлопала и кричала «Биц!» Ну и еще последняя, совсем уже пустяковая деталь: парадная дверь была чертовски тугая и с гирей — противовесом на блоке. Я заприметил ее потому, что проклятая гиря — когда я уже уходил — чуть не разбила мне футляр со скрипкой... Прошло некоторое время и, читая впервые «Двенадцать стульев», я с веселым изумлением нашел в романе страницы, посвященные 2-му Дому старсобеса... И до сих пор я не могу избавиться от галлюцинации: все чудится, что Альхее и Паша Эмильевич разгуливают по двору невзрачного особняка в Армянском переулке...»

Особняк действительно с каждым годом его нещадной эксплуатации внешне, да и внутренне, выглядел все хуже и хуже. Примерно в сороковых годах в нем даже размещался магазин. Дом превратился в обыкновенную «коммуналку». Так продолжалось до 1960-х годов, когда встал вопрос о расселении жильцов дома в связи с его полной реставрацией как памятника архитектуры. В поисках арендатора он даже чуть было не стал обыкновенным рестораном.

Наконец решением Моссовета за № 23/24 от 12 июня 1968 года дома по Армянскому переулку № 11 и 11а (т. е. сам дом и строения во дворе) были переданы организации Союзвторцветмет Министерства цветной металлургии. Но потребовалось еще десятилетие, чтобы отселить жильцов, найти соответствующие средства на ремонт и реставрацию здания.

Прошло еще десять лет. И вот решением Моссовета дом № 11 в Армянском переулке осенью 1988 года был передан самой гуманной организации нашей страны — Советскому детскому фонду имени В. И. Ленина. Как бы символически продолжено благородное дело милосердия предыдущих поколений.

И теперь, думается, когда многие дети Москвы, всей страны получили возможность бывать в этом здании — замечательном памятнике архитектуры конца XVIII века, они с интересом узнают о его богатой истории. О том, что в этих стенах звучал голос юного Тютчева, что дом посещали поэты старшего поколения — И. И. Дмитриев, В. А. Жуковский, А. Ф. Мерзляков, известнейшие русские литераторы и публицисты, среди которых были Н. М. Карамзин, П. Я. Чаадаев, А. А. Бестужев-Марлинский, а также мпогие члены тайных обществ — будущие декабристы.

Рассказывая сегодня о старинном московском особняке, нельзя не сказать с большим сожалением, что на доме до сих пор не установлена мемориальная доска, свидетельствующая о долгом проживании в нем великого русского поэта Федора Ивановича Тютчева. Пока безуспешную работу в этом направлении ведут Союз писателей СССР, Всесоюзный Тютчевский комитет, Общество охраны памятников и другие общественные организации. Думается, что свое веское слово здесь должен сказать Моссовет.

Использованная литература

Аксаков И. С. Биография Федора Ивановича Тютчева. М„ 1886,