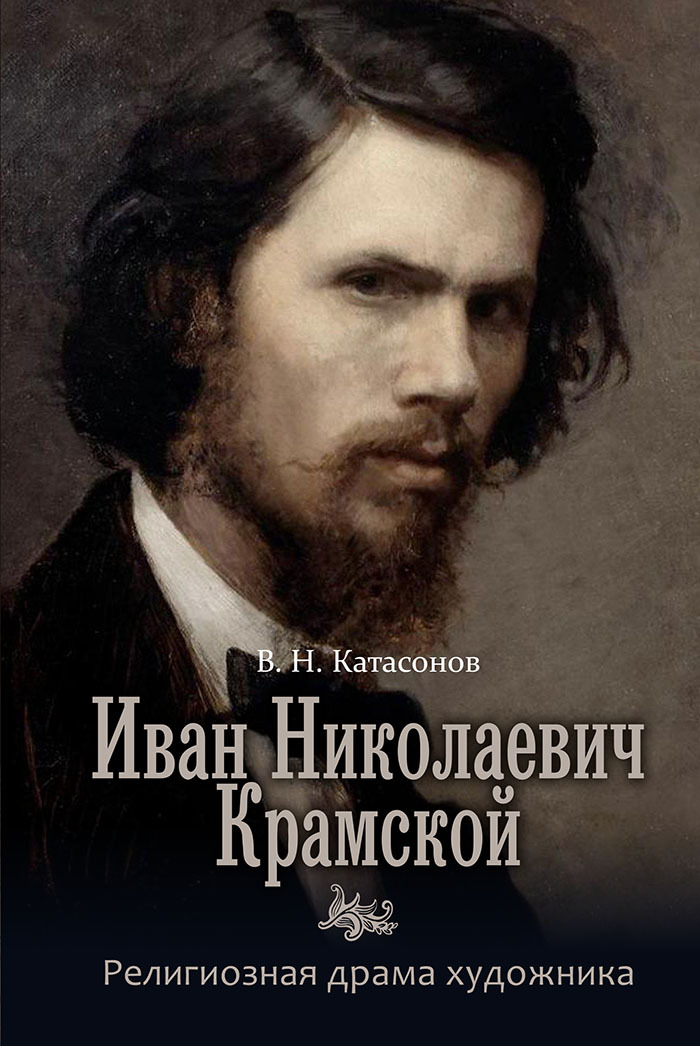

Иван Николаевич Крамской. Религиозная драма художника - Владимир Николаевич Катасонов

Помощь проекту

Иван Николаевич Крамской. Религиозная драма художника читать книгу онлайн

Ф. Васильев. Мокрый луг. 1872 г.

Простудившись весной, Васильев заболел, и постепенно болезнь перешла в туберкулез. Благодаря помощи меценатов и друзей он переехал с семьей (мать и двое маленьких братьев) в Ялту. Недуг прогрессировал, требовались средства. Крамской посылал Васильеву свои деньги, просил о том же Третьякова и друзей, но, несмотря на все старания, исцеления не произошло. В 1873 году, в возрасте 23 лет, Федор Васильев умер.

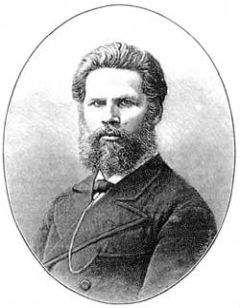

И. Крамской. Портрет Ф. А. Васильева. 1871 г.

На портрете, созданном в 1871 году, мы видим человека, едва вышедшего из юношеского возраста, с едва проклюнувшейся растительностью на лице, с живым, умным взглядом, в котором еще так много детского доверия к миру, но который уже имеет собственное мнение по всем вопросам и желает его объяснить каждому. Портрет выполнен Крамским с большой любовью. Глазами друга отмечает он некоторую болезненность лица и напряженность фигуры, пробуждая сочувствие к этому молодому талантливому человеку.

Богословие портрета

Крамской написал за свою жизнь огромное количество портретов людей из самых разных социальных слоев: крестьян, художников, писателей, ученых, артистов, чиновников, членов царской фамилии и т. д. Не все эти портреты равноценны, но лучшие из них создали и задали своеобразную норму русского реалистического портрета, значимую и по сегодняшний день. В творчестве Крамского есть определенная тайна. Всю свою зрелую жизнь он мучается желанием написать свой «Второй том», свой «Хохот» – «Радуйся, Царю Иудейский». Все время готовится к этому в Париже, в Москве, все время надеется: вот-вот кончу текущую работу, – главным образом, портреты по заказу, – и наконец-то возьмусь за заветное, за Христа посреди хохочущей толпы!.. Но заветное не удается. Со временем сам художник стал понимать, что дело не просто в нехватке времени. Очевидно, есть какие-то внутренние препятствия к реализации этого плана… Но какие?..

Вместе с этим из года в год растет галерея исполненных портретов. Крамской становится признанным мастером в этом жанре, и дело здесь не только в его техническом мастерстве. Лучшие портреты Крамского дают нам возможность встретиться с самой изображаемой личностью, как бы коснуться души героя, начать с ним молчаливый диалог… От года к году Крамской все сознательнее применяет свою методу, все настойчивей ищет подступ к тем высотам, которые ему уже известны, и последний незаконченный портрет доктора Раухфуса, перед которым он умер прямо во время сеанса, еще раз подчеркивает удивительное искусство, тонкую способность Крамского проникать в чужую душевную жизнь…

Критики называют Крамского, наряду с другими художниками-передвижниками, представителем реализма. Но что такое реализм? Что есть реальность?.. Во все времена этот вопрос принадлежал к числу самых сложных философских вопросов[152]. В особенности трудно ответить на него, когда мы говорим о реальности человека. Что есть этот, предстоящий нам, человек?.. Что это значит, когда мы говорим, что мы знаем этого человека? Понятно, что в таком случае речь идет не просто о внешних физических данных, как ни необходимы они для статуса реальности. Наконец, вопрос о реальности конкретного человека с особой остротой встает перед художником, создающим портрет. Что, собственно, он должен изобразить? Ясно, что необходимо будут присутствовать одежда, определенные черты лица, что композиция должна отразить особенности тела модели, его манеры двигаться и т. д. Но что еще? Как художнику изобразить внутреннюю жизнь своего героя? Многие из нас слышали словосочетание «психологический портрет», но что есть психология, как она проявляется телесно, ведь художник, в конце концов, может передавать живописью только видимые, телесные вещи?!

И. Крамской. Портрет К. А. Раухфуса. 1887 г.

Все эти трудности с необходимостью ставят перед художником вопрос об антропологии: как он мыслит человека? Что есть человек? Сознательно или бессознательно художник всегда определенным образом отвечает на этот вопрос, и его ответ становится очевидным, когда мы разглядываем готовую картину. Во всей христианской культуре художники стремятся изобразить не просто некое физическое существо, а человека, у которого есть внутренний мир, душа. Причем внутренняя душевная жизнь может быть разной по интенсивности. Поэтому в христианстве возникает и трихотомная модель человека: тело – душа – дух. В живом человеке актуальны сразу все три антропологических уровня: тело, со своими витальными инстинктами, душа, движущая телом, и дух – как орган мысли и самосознания. Именно в духе человек самоопределяется в отношении высших ценностей, добра и зла, любви, ненависти и т. д. В духе человек слышит голос своей совести, призывающей его к самоопределению в отношении абсолютной ценности, в отношении Бога.

Христианская живопись, и в особенности православная икона, стремятся изобразить именно жизнь человеческого духа. Конечно, как живопись, икона должна учитывать все материальные особенности человеческого существования, однако основное внимание здесь сосредоточено на духовном облике. Тело, душа живут, а дух пребывает, он определяет все нравственные, онтологические, жизненные координаты человека. Это в особенности касается икон святых, уже перешедших в вечность, но также является принципом изображения и еще живых персонажей. Иконописец стремится нарисовать не лицо, а лик, пребывающий в вечности: лицо изменяется и живет, лик же пребывает. В лике святых, пребывающих в вечности, перед лицом Бога, как бы отражается сам Христос, насколько это возможно человеческой преображенной природе[153]. Человек, сотворенный по образу Божию, хотя и утратил свое богоподобие, однако отчасти, в меру своей духовной высоты, отражает в себе Самого Христа Бога.

Это стремление разглядеть в человеке отблеск Христа – Бога, и обратно, во Христе – каждого человека, нередко встречается в культуре. И. С. Тургенев в своем стихотворении в прозе «Христос» 1878 года рассказывает о своем видении (изначально «Сон») во время церковной службы: «Вдруг какой-то человек подошел сзади и стал со мною рядом. Я не обернулся к нему – но тотчас почувствовал, что этот человек – Христос <… > Лицо, как у всех, – лицо, похожее на все человеческие лица. Глаза глядят немного ввысь, внимательно и тихо. Губы закрыты, но не сжаты: верхняя губа как бы покоится на нижней. Небольшая борода раздвоена. Руки сложены и не шевелятся. И одежда