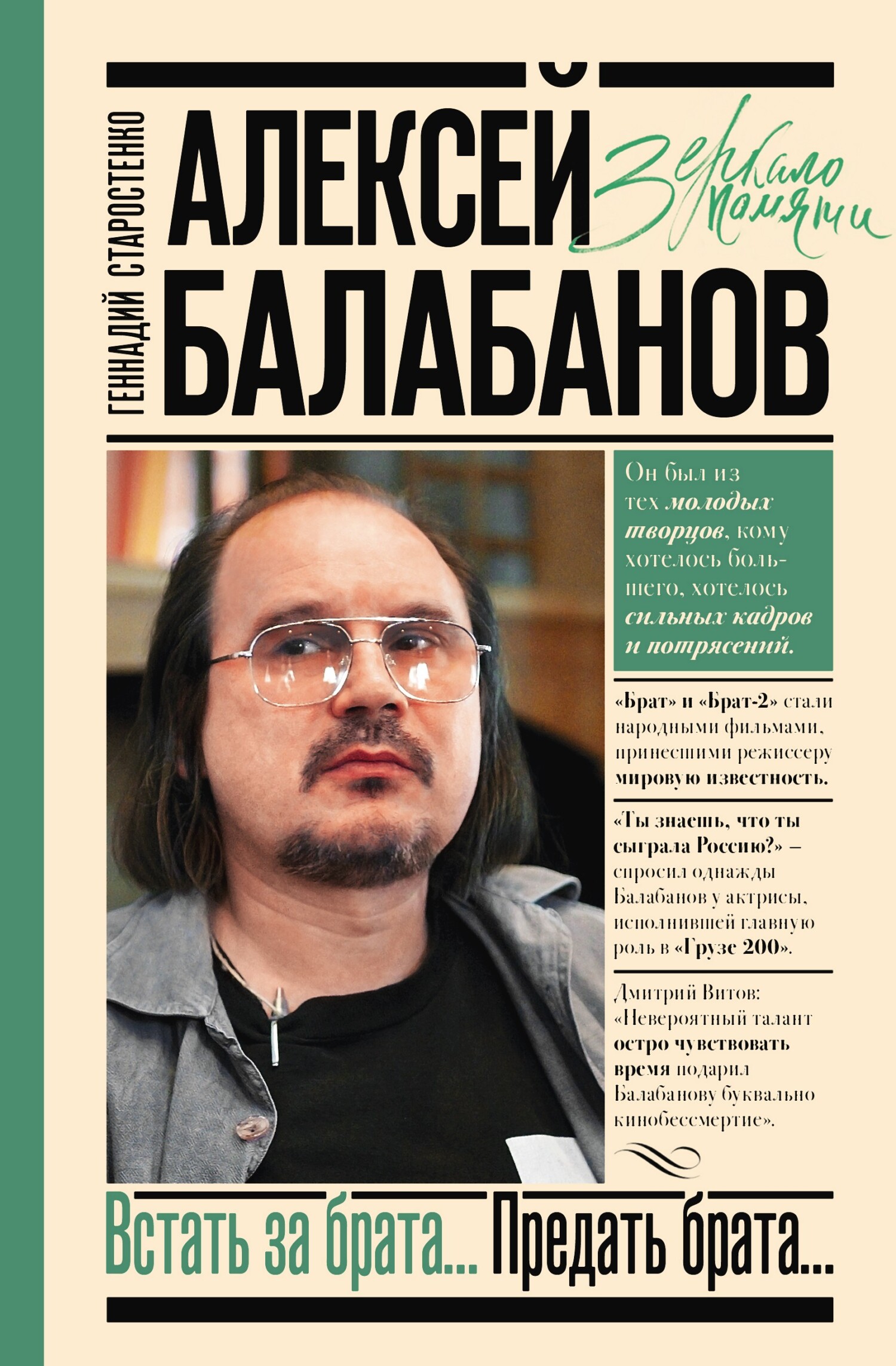

Алексей Балабанов. Встать за брата… Предать брата… - Геннадий Владимирович Старостенко

Помощь проекту

Алексей Балабанов. Встать за брата… Предать брата… читать книгу онлайн

Это был сознательный выбор… от понимания, что мы по-разному устроены, мы с разных полюсов видим мир и вообще на разных сторонах событий. Возникло взаимное недоверие. Это было где-то на финальном тяжком вздохе перестройки, на ее последнем издыхании. Но были и те, с кем он ничуть не разошелся в экзистенции и с кем приятельствовал до последнего звонка. Таким, к примеру, был Кирилл Мазур, как и сам он, выпускник переводческого факультета нашего иняза 1981 года. Должно быть, тот был более близким ему по духу человеком, чем я. А наша дружба с определенного момента «врозь пошла», как любили сказать в поколениях задолго до нашего.

Но странное дело – осталось чувство, что я знал его до конца. До самого мая 2013 года, ставшего последним в его жизни и в который уже раз роковым для России. Долгие годы я хранил его письма, кажется, два или три – но хранил небрежно. Осталось только одно, в котором он, студент последнего курса горьковского иняза (тогда еще был город Горький), с тоской вспоминал год предшествовавший. Между нами была разница в целый курс. Меня уже в Горьком-Нижнем не было, и щенячья радость общения с друзьями в инязовской общаге сменилась суровым бытом офицерского общежития в Калинине со стенами в зеленую масляную краску. (Да… вот и этому чудному городку давно уже скрутили вывеску, ухватив название за козлиную бороденку. Теперь это снова Тверь. Мне же он почему-то помнится Калининым.)

…Мне очень плохо…

Итак, явление в кинематографе, ныне возведенное на пьедестал и недосягаемо отдалившее нас от того, кого я знал всегда как Леху Балабанова, мне трудно воспринимать иначе, чем сквозь призму города Горького. То есть, конечно же, можно вполне обойтись и без призмы, но мне это важно – и это не прихоть. Я совершенно не знал его в Свердловске-Екатеринбурге, откуда он был родом, дважды он бывал в Калинине, где я служил после института, с полдюжины раз помню его по Москве, никогда не встречался с ним в Ленинграде-Питере. (Что-то рассказывали о нем друзья, сохранявшие с ним приятельскую связь. Например, Женя Васильев, переквалифицировавшийся из партработника в рестораторы, – с ним я учился когда-то в одной группе. Высокорослый спортивный парень, волейболист, он жил в Питере – и ушел из жизни так же неожиданно рано, от хронических переработок и стрессов. Или, скажем, Саша Артцвенко, не терявший с Лешей дружбы. Из жизни вообще ушел раньше других из той инязовской плеяды. Все искал себя – и не находил.) И потому вся его личностная метафизика невольно связывается в сознании с этим звучным, природно-ландшафтным и обрамленным реками городом-миллионником на Волге – с Горьким – Нижним Новгородом.

Городом особенным – способным творить в своей кузнице душ и спасителей России и великих художников, и малых, и пустых фанфаронов, и честных простолюдян (очень люблю это чуть укороченное словцо, не сочтите просто ошибкой. – Прим. авт.), ничем не прославленных: от рабочей кости до рядовой служилой интеллигенции. Мнится мне, что эта кузница душ с неведомым древнерусским Гефестом утаена где-то глубоко внутри земли в нагорной части Нижнего, издревле задававшей масштаб и природной натуре, и человеческой. На высоком правом окском берегу – где-то в недрах земных за парком «Швейцария» или под старыми городскими кладбищами.

А в основание этого окающего вместилища страстей на пяти берегах двух рек, под самой этой вымышленной мною кузницей, дух города вмонтировал три замечательных слова: «Эх, ай-яй», «чай» (от слова «чаять» – Я, чай, не пошла бы туда) и «уделать». Первое – междометие, в нем заключено какое-то невероятно искреннее удивление. В других городах вы редко его услышите. Второе все хотелось в детстве связать с чаем как напитком. И третье, понятное дело, глагол – но это не то, что приходит на ум сегодня. Первые смыслы глагола устарели и сузились, и большинству его значение теперь представляется чем-то вроде «изгадить», «испортить», «избить». А раньше это слово всегда значило другое – «сделать», «поправить». Только древнему нижегородцу казалось лаконичней начинать слово с гласной. Оставь эту вещицу, завтра уделаю… Многие в этом городе так и любят сказать – именно в значении «сделать».

Меня он всегда потрясал, этот город. Реками и ландшафтами. Сползающим с горы Кремлем, огромными пролетарскими районами с цехами-гигантами, дальним автозаводским парком, парашютной вышкой в нем, Радиусным домом и автозаводским Дворцом культуры, Канавином и Стрелкой – соитием двух рек. Сенной площадью, трамплином, монастырскими Печерами, улицами Минина, Белинского, Варваркой, Бекетова, десятками других, и подальше – местом сахаровской ссылки в Щербинках. Конечно же, центральными нагорными ландшафтами с дворянскими особнячками, стильными вполне домами купцов и мещан – кирпичный низ, бревенчатый верх.

Когда смотришь снизу, с реки на коренной берег, на Кремль или уходящие от него старинные дома-особняки, невольно называешь его «градом». Он и есть Град на холме. Неслучайно – и не единожды – провозглашался столицей русской архитектуры. Город этот так хорош в ландшафтном смысле, что кажется, что даже и хищный и безликий урбанизм, едва ли не ставший опошлением своей собственной протоидеи (пятиэтажки), не способен его серьезно испортить.

Но чтобы это все почувствовать, чтобы воссоздавать его взором памяти, нужно быть созерцателем. Был ли им Леша Балабанов? Я до сих пор не уверен. Он был из иного теста. Убежден, что ему было интересней не созерцать, не любоваться и не впечатляться душевно, а рассматривать и подсматривать. Родом из другого большого города – с какой-никакой, но все же столицы Урала, что, пожалуй, посуровей Нижнего, но даже и подинамичней своим сквозняком из открытого окна в Сибирь, – Леша внутренним зрением, третьим оком своим прищуренным мерил все тутошнее свысока или поверху. Пусть даже и любя возвращаться к нему. Так мне казалось.

Было ли это его врожденным даром или семейным (как отпрыска известного киношника со Свердловской киностудии и влиятельной мамы, командовавшей институтом курортологии), на вещи он смотрел критично, сказать ближе, оценивающе, ехидненько иногда – с прищуром. Словно готовясь воплотить это свойство свое в будущей профессии. Примериваясь к операторскому окуляру.

Нет, он не был созерцателем, он был скорее наблюдателем, любившим фрагментарное, любившим мельчить и дробить. Тогда он еще не «просек», что крупный план – всему голова. Характер имел, как и большинство из нас тогдашних, вполне беспечный, а ум аналитический, но легкий и неинтровертный, способный быстро сфокусировать, навести на